私たちの暮らしの安全にかかわる大転換が6月にある。

それは今の刑法では、初めてとなる刑務所での「刑罰の見直し」だ。

世間を騒がした選挙違反で服役した元大臣をはじめ受刑者が語る刑務所の現実と、刑罰の課題を考える。

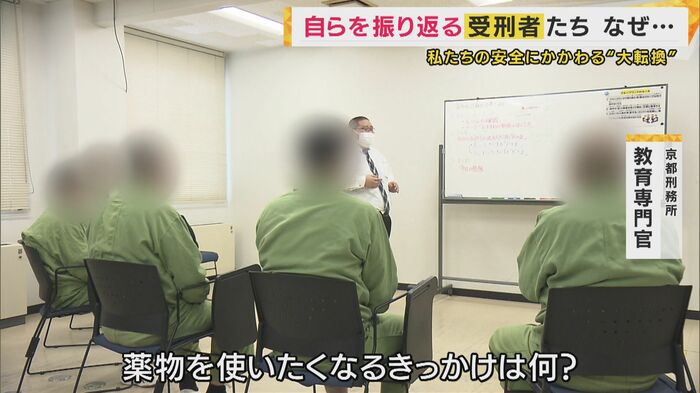

■薬物依存と向き合う受刑者たち 6月の“大転換”に向けた取り組み

京都刑務所 教育専門官:薬物を使いたくなるきっかけは何?

受刑者A:夢みた時とか。

京都刑務所 教育専門官:どんな夢?

受刑者A:薬物を使う夢を見た時。夢と分かった瞬間に怒って目が覚めるんですよ。

京都刑務所 教育専門官:あ、怒りにつながるんですね。

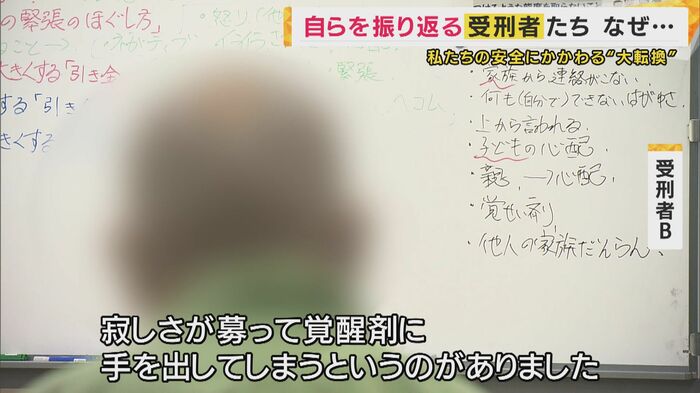

自らを省みる時間を過ごす受刑者たち。違法薬物をめぐる犯罪で服役している。

受刑者B:自分は家族もいてませんし、親もいてませんし、心配している人間は誰もいてないんですけども、“家族団らん”とかを見ている時に、ないものねだりで求めてしまう気持ちになって、寂しさが募って覚醒剤に手を出してしまうというのがありました。そういうので憂さを晴らしているというか。シャバ出て(出所して、覚醒剤が)ある所に行って、正直やめられるかは、きょうのテーマで考えることが多かったです。

受刑者C:このグループワークで毎回、何かひとつ気づくことがあるのでいいなと思っています。

この取り組みは、6月に迎える“大転換”に備えて行われていた。

京都刑務所 刑務官:従来の刑務所とは、全く違うやり方をやっている最中」

■明治以来初の刑罰改革「拘禁刑」再犯者率の高さ背景に

その“大転換”とは、新しい刑罰、「拘禁刑(こうきんけい)」の導入だ。

法務委員長(当時) 矢倉克夫参議院議員:受刑者の処遇と、執行猶予制度の充実を図るため、懲役および禁固を廃止して、拘禁刑を創設

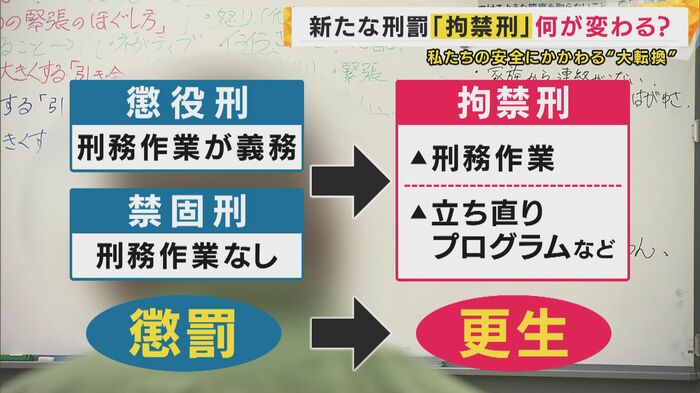

刑務所に収監される刑罰のうち、一日最大8時間の刑務作業が義務である「懲役刑」と、刑務作業の義務がない「禁固刑」の2つが、「拘禁刑」として一本化される。

拘禁刑では、受刑者一人一人に合わせて刑務作業を課すだけでなく、立ち直りプログラムを実施することで、「懲罰」から「更生」へと主眼を移す。

刑罰の見直しは、明治40年(1907年)の刑法制定以来初めて。

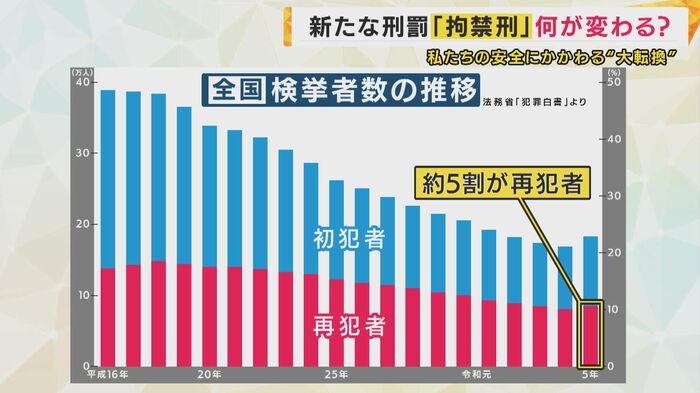

この歴史的な転換の背景にあるのが「再犯者率」の高さだ。

法務省によると、犯罪で検挙された人のうち、初犯の人の数が大きく減少する一方、過去に検挙された経験のある人数は緩やかな減少に留まっていて、再犯者は全体の5割程度を占めている。

■「ただの苦痛でしかない」「出所後につながらない」元受刑者が語る刑務作業

こうした状況を生んでいる、今の「懲役」とはどんなものなのか。

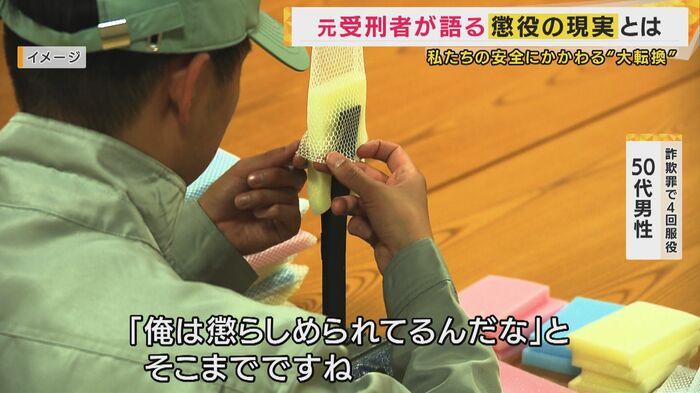

詐欺罪で4回の懲役刑を受けた男性は、自分が経験した「刑務作業」について次のように話した。

詐欺で4回服役・50代男性:ボールペン、シャーペン、食器用スポンジとか、簡単な作業しか仕事はないです。(例えばスポンジのネットを)一日中かぶせるだけ。それだけ7時間やらされます。

(Q.反省の気持ちにつながる?)

詐欺で4回服役・50代男性:思いません。全くつながってません。その単純作業をやることによって、得られるものないですよね。反省の機会なんて生まれるわけもなく、もうただの苦痛でしかない。『俺は懲らしめられてるんだな』とそこまでですね。

詐欺で4回服役・50代男性:『自分はやってしまったことを今、償っている』そこで終わりで、そこから先の『反省します』、『被害者に申し訳ないです』、『社会に出たら二度としません』には、つながることはないと思う。

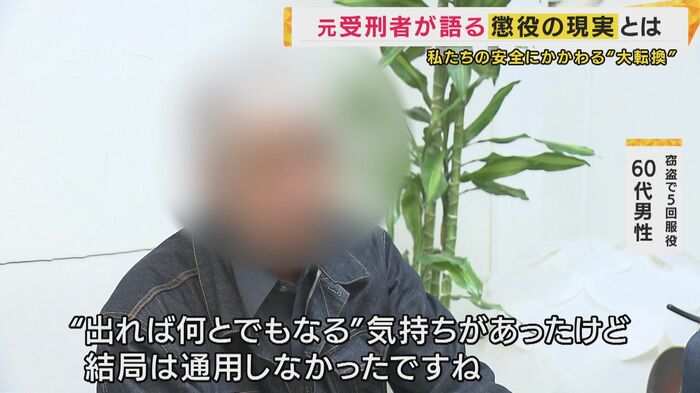

さらに別の男性は、刑務作業をこなす日々が、出所後の生活につながることはなかったと振り返ります。

窃盗で5回服役・60代男性:“出れば何とでもなる”気持ちもあったけど、結局は通用しなかったですね。ハローワーク行って仕事を探しても、年齢的にもすぐに雇ってくるわけでもない。働いた給料で生活ができなくなり、結局、何が一番手っ取り早いと考えて、“物を盗んで売るほうが金になる”という頭になってしまいました。

■従来の懲役刑は「更生」の目的を果たしていないと専門家

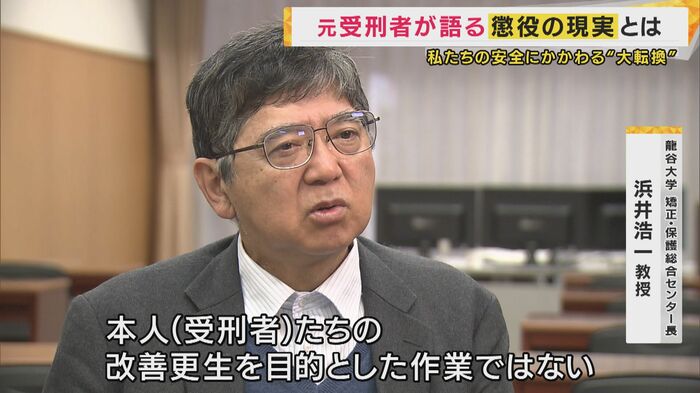

また、刑務所の職員として働いた経験のある浜井浩一教授は、従来の懲役刑は「更生」の目的を果たしていないと指摘する。

龍谷大学 矯正・保護総合センター長 浜井浩一教授:これまでの(刑務)作業は、あくまで刑罰を執行するための作業で、本人(受刑者)たちの改善更生を目的とした作業ではない。

龍谷大学 矯正・保護総合センター長 浜井浩一教授:(受刑者に)求められているのは、ルーティンをひたすら何も考えず繰り返す。規律違反をせずに、きちっと繰り返していく。懲罰が再犯防止に役に立ってこなかった。あくまでも“懲らしめ”の労役。

■元法務大臣から受刑者へ 河井克行氏が持つ「両方の視点」

この現実を様々な立場で目の当たりにし、講演活動をしている人物がいる。

河井克行さん:みなさんこんにちは。河井克行です。法務大臣と副大臣、そして受刑者、両方経験した。こんなことは経験しないで済むに越したことはなかったわけですけれど。

刑務所を管轄する法務大臣を務め、さらに刑務所での生活も送った河井克行さん。

6年前の参院選をめぐり、地元議員ら100人に現金を配った公職選挙法違反の罪で、懲役3年の実刑判決が確定。おととし11月まで、刑務所に収監されていた。

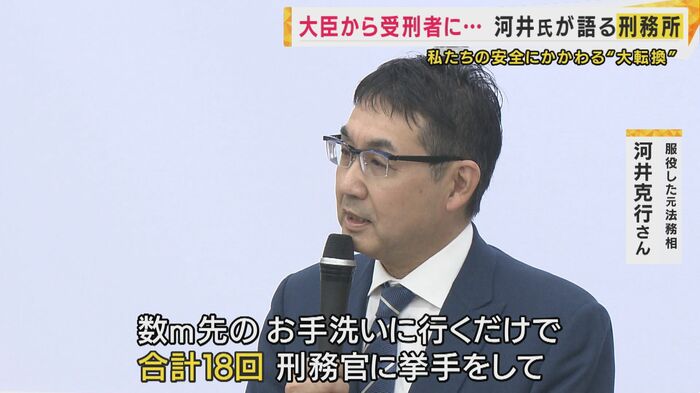

講演会では、リアルな刑務所生活を語っている。

服役した元法務相 河井克行さん:数メートル先のお手洗いにいくだけで合計18回、刑務官に挙手をして、(発言、起立、移動などの度に)許可を得ないと行くことができません。結局、何もかも刑務官の許しを得ないと生活できない。出所後に自発的な生き方をする上で、阻害になっていくのではないか。

■「心情をつかむ機会がない」元法相が刑務所内で見た課題と提言

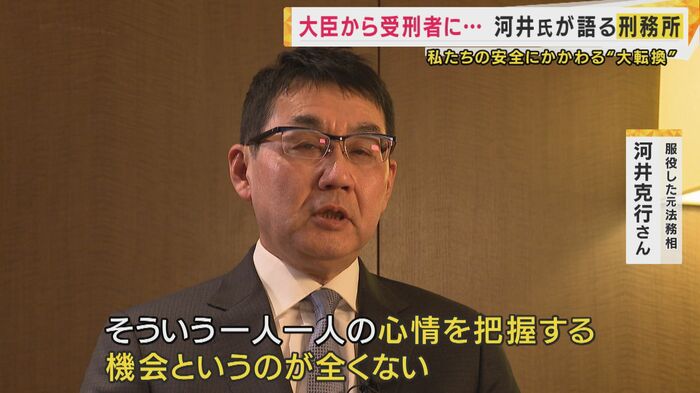

このような講演活動を続けるのは、大臣としては知ることがなかった、“刑務所の課題”を伝えるためだ。

服役した元法務相 河井克行さん:私が一番驚いたのは、私は刑務所に2年1カ月入ってましたけど、職員との面談は入った直後に1度、若い女性がしてくれた、それだけ。何で自分は今こんな所に入ってしまったのか。普通の人だったら考えると思います。心の変遷もちろんありますよね。そういう一人一人の心情を把握する機会というのが全くない。

自らの経験からも、更生や教育にも主眼を置く「拘禁刑には意味がある」と話す。

しかし、受刑者1人1人の声を丁寧に聴くことが求められるため、今の刑務所には限界もあると指摘する。

服役した元法務相 河井克行さん:とにかくもう刑務官は忙し過ぎますからね。だから刑務官に、新たな業務で負荷をかけるのは現実的じゃない。心理学を大学で修めてきたとか、企業でそういう分野で働いてきた人たちを、新たに法務省が雇い入れて、刑務官じゃなくて、教えるという意味で『教務官』というのを作り、配置するようなことでもしないと、一人一人の心情をつかむことはできない。

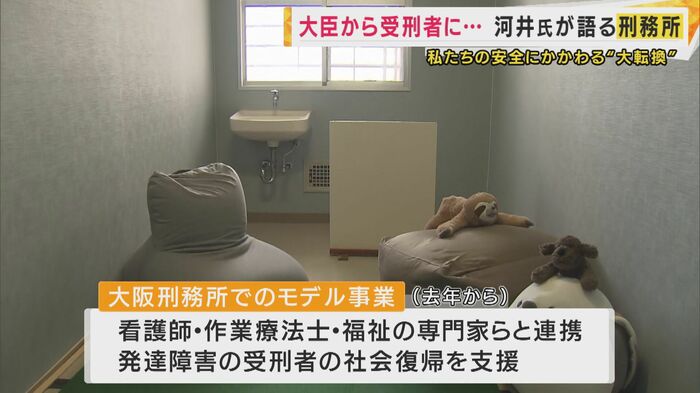

大阪刑務所では、拘禁刑の導入を踏まえ、去年から看護師や作業療法士、福祉の専門家などと連携して、発達障害のある受刑者の社会復帰を支援する、国のモデル事業を始めた。対象は30人程度と限られている。

多くの受刑者と向き合うためには、どうすればいいのか。国は成果などを見て、今後検証するとしている。

6月に迎える歴史的な転換。再犯者を減らし、私たちの社会の安全を守ることができるのだろうか。

■「中での処遇をガラッと変えるのは難しい」文化の変革の難しさを語る菊地弁護士

再犯者とも向き合うことがある菊地弁護士は、拘禁刑導入の意味について「受刑者の改善、更生、教育の意味で良い改正の方向」だと話した。

菊地幸夫弁護士:国家が運営する刑事施設、刑罰という制度です。法律上は、応報刑ということで、犯罪をやったから仕返しとしてやるという構成なんですけども、ただ単に罰する・懲らしめるということでいいわけではない。

菊地幸夫弁護士:やはり中にいる受刑者の方の改善、更生、教育ということに使うべき。そういう意味では良い改正の方向なんです。ただ、今現在、日本中の刑務所に恐らく4万人ぐらいの方が受刑していると思うんですけど、今までは拘禁をしておく、それが1番の目的だったという文化のある刑務所で、それがいきなり教育・改善というようなことで、中での処遇をガラッと変える。これはなかなか難しいことだと思います。

被害者への反省の気持ち、謝罪の気持ち、そして更生に向けての教育プログラムをどう組んでいくのか。すぐに実現できることではないのかもしれない。

関西テレビ 神崎博報道デスク:刑務官もこれまでは、例えば単純作業の監督でよかったのですけれども、これからは更生ということを考えると、例えば薬物であれば薬物の、それから窃盗であれば窃盗の人に向けた、更生プログラムが必要になってくる。

関西テレビ 神崎博報道デスク:それが急に変われるわけにはいかないので、これから徐々に変わっていくのに時間がかかるのは仕方ないと思います。

再犯者を減らしていくことが、私たちの社会の安全につながっていくという意味で、今後に注目していきたい。

(関西テレビ「newsランナー」2025年5月22日放送)