罪を犯し、刑務所に服役する人々をどう更生させるか。従来の“懲らしめる”ための「懲役刑」などにかわり、受刑者の立ち直りを重点に置いた「拘禁刑」が2025年から導入される。正式な導入を前に、刑務所では高齢者や精神障害を持つ人など、特性に応じた更生への支援が始まっている。

■“懲らしめ”から“立ち直り”へ…『拘禁刑』で刑務所が変わる

2025年2月、愛知県みよし市の名古屋刑務所を訪れると、そこには刑務所内とは思えない和気あいあいとした光景が広がっていた。

高齢の受刑者たちが刑務官と一緒に、童謡を歌っている。リズムに合わせて、カスタネットを叩いたり、鍵盤を弾く受刑者もいる。

2023年から始まった新たな更生プログラムの1つで、これまでの「罪を懲らしめる」から「立ち直りを支援する」ことに重点が置かれているという。

名古屋刑務所の看守長:

懲罰を課して懲らしめるといったとこではなく、なぜそういうことになったのかという原因を探り、その原因を取り除いてあげることで、立ち直りにつながるのかなと思っております。

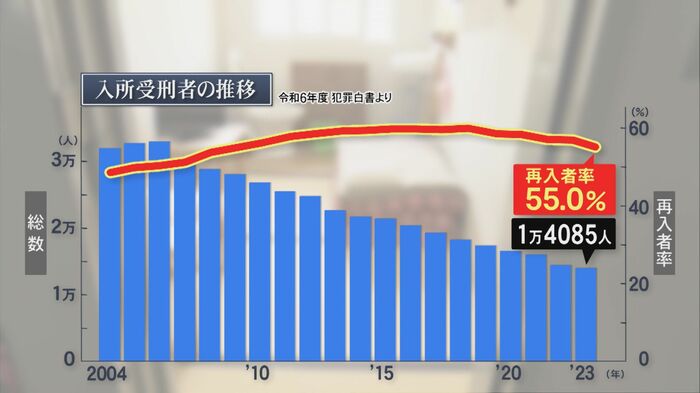

刑務所に入る人の数は2023年で1万4000人余りと、20年前に比べて半減したが、受刑者の半数以上は再び罪を犯し、刑務所に戻ってきている。

名古屋刑務所で再犯を防ぐための更生プログラムが始まった背景にあるのは、2025年6月に導入される「拘禁刑」だ。

これまで刑罰は機械部品を作ったり、解体するなど、刑務作業の義務がある「懲役」と、義務のない「禁錮」に分かれていた。

禁錮刑の受刑者も、何もしないことが苦痛なことなどから、およそ8割が刑務作業を希望する。それぞれ事情が異なる受刑者に、同じ刑務作業をさせるだけでは、自発的な更生につながらないとの批判もあった。

明治時代にできた2つの刑罰は2022年の法改正で、刑務作業を義務としない「拘禁刑」に一本化されることになった。

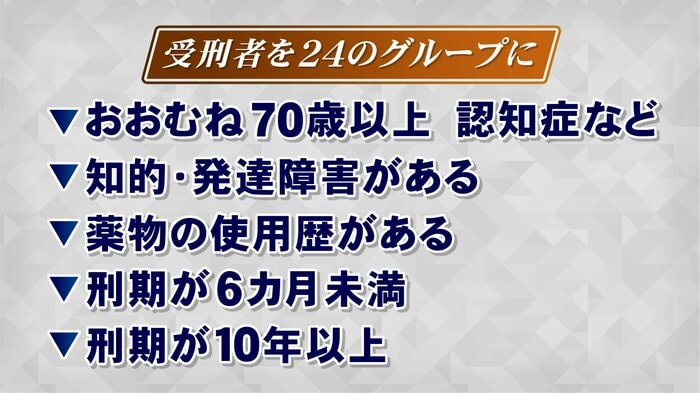

「拘禁刑」は2025年6月以降に罪を犯した場合に適用され、受刑者を「おおむね70歳以上で認知症などあり」「知的・発達障害がある」「薬物の使用歴がある」など24のグループに分け、それぞれの特性に合わせた更生プログラムを行う。

自分自身とどう向き合い、そして変わっていくのか。受刑者の更生を促す刑務所はいま、明治以来の大転換期を迎えている。

■再犯を防ぐために…高齢者の“自立”を支援

「拘禁刑」の導入に先立ち、名古屋刑務所では1日6時間ほどあった刑務作業の時間を社会復帰に向けた更生プログラムにも充てられるようになった。

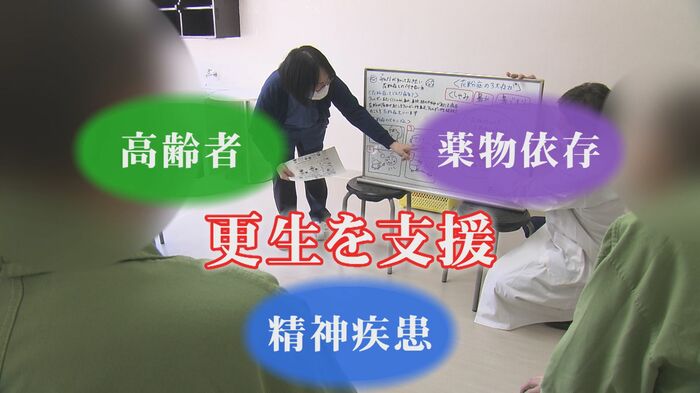

再犯率の高い「高齢者」「精神疾患を持つ人」「薬物依存者」をそれぞれグループに分け、更生を支援している。

70代から80代の高齢者のグループは、椅子に座ってストレッチをしていた。犯罪白書によると65歳以上は再犯率が最も高く、出所してから2年以内に18.3%が再び刑務所に戻ってくるという。

高齢の受刑者は出所後、そのまま福祉施設などへ入ることが多く、再犯を防ぐだけではなく、認知機能の低下を防ぎ、自立して生活できることを目指している。

合唱やストレッチに参加している80代後半の受刑者は、これまでの人生で味わったことのない充実感を味わっていた。

80代後半の男性受刑者:

ここでやるんだ、また明日。楽しいね。(みんなで歌ったことは)ないない、初めてだね。まあ、どう言っていいかな、面白い。

■社会になじめず犯罪に…認められることが『小さな自信』に

「精神疾患を持つ人」のグループもある。発達障害があるという30代の男性受刑者は、更生プログラムを受けて1年になる。

30代の男性受刑者:

僕は対人関係とか苦手なんですけど、精神疾患もあるし、なかなか社会適応がこうできてないんですけども。

男性は周囲になじめず自分の気持ちを落ち着かせようと、咳止め薬を過剰摂取するようになり、そのための薬を盗んで懲役1年4カ月の実刑判決を受けた。

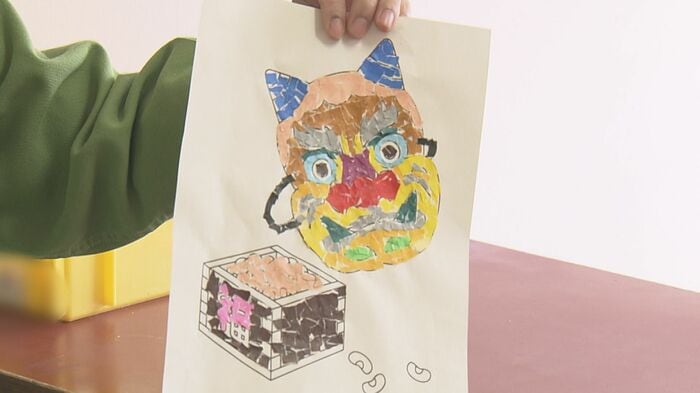

このグループでは更生プログラムとして、ちぎり絵の制作が行われた。完成すると、男性受刑者は他の受刑者を前に、どんな思いで作ったかを発表する。

30代の男性受刑者:

価値観の多様性をちぎり絵に反映しました。自分の心の邪気を払う意味でも。

刑務官:

こだわったところは?

30代の男性受刑者:

細かいところを貼り付けるのが難しかったです。

刑務官:

豆、いい感じだね。

規律を守るため、制限されていた「自由な会話」も、更生プログラムの1つだ。周囲に認められ、共感されることが自信につながり、自分を変えるきっかけとなる。

30代の男性受刑者:

意外とこう、刑務所の中で、「自分、ひょっとしたらできるんじゃないか」っていう小さな自信みたいなのが、こう湧いてくるような気がしますね。自己肯定感の低い人が犯罪者になる傾向があるので、僕もそうなんですけど、自信とかやっぱりつけてくると、あんまりそうそんな悪いことに簡単には走らないんじゃないかと思いました。

名古屋刑務所の看守長:

高齢者、精神疾患や知的障害を持つ人の(入所者の)割合っていうのはどんどん増えてきていて、社会での生きづらさというか、社会でうまく生活できないというところが、原因にあって。こちらが理解してその人に合わせた処遇をしてあげなければ、その人にとっては意味のないことなのかなと思っております。

■過去には“暴行問題”も…変わる受刑者と職員の関係

名古屋刑務所の中庭には、受刑者が育てているタマネギが植えられ、居室にはメダカの水槽も置かれている。

物が増えることは、凶器となりうるものを増やすことにつながるため、禁止されていたが、豊かな心を育み、更生につなげるプログラムの一環として始まった。

変わろうとする受刑者たち、向き合う職員の意識も変えていた。

50代の男性刑務官:

以前ここまで深く受刑者と関わることはまずなかったので、少し戸惑いもありました。どこまで話していいんだろうというところもあったんですけど、人間と人間同士なので、そこで話をしている中で、結構いまやっていて楽しい面もあります。

名古屋刑務所では2022年、刑務官による受刑者への暴行問題が発覚した。

受刑者の顔にアルコールスプレーをかけるなどしたとして、刑務官13人が書類送検されたが、その後、犯罪の事実は認めながらも、起訴を見送る起訴猶予処分となった。

その教訓から、受刑者を「さん」付けで呼ぶなど、再発防止を進める中で、他の刑務所に先駆けて「拘禁刑」導入に向けた取り組みが始まった。

名古屋刑務所の看守長:

そういった不祥事があった施設だからこそ、全国でも一番、拘禁刑に向けた取り組みが進んでいる刑務所として、名古屋刑務所として再生を果たすものだと思っております。いろんな専門家の力を借りて、多職種で連携してその人に必要な処遇をやっていくものだと思っています。

30代の男性受刑者:

こういうことを刑務所の中でできると思ってなかったので、自分がこんなことを言う資格もないんですけど、一つ一つがこうつながっているっていうか、踏みとどまって考えることはできただろうと思います。

自分を見つめ、犯した罪に向き合う、過ちを繰り返させないための新たな試みは、実を結ぶのだろうか。

2025年3月28日放送

(東海テレビ)