データ提供 PR TIMES

本記事の内容に関するお問い合わせ、または掲載についてのお問い合わせは株式会社 PR TIMES (release_fujitv@prtimes.co.jp)までご連絡ください。また、製品・サービスなどに関するお問い合わせに関しましては、それぞれの発表企業・団体にご連絡ください。

プレスリリース配信元:株式会社On'yomi

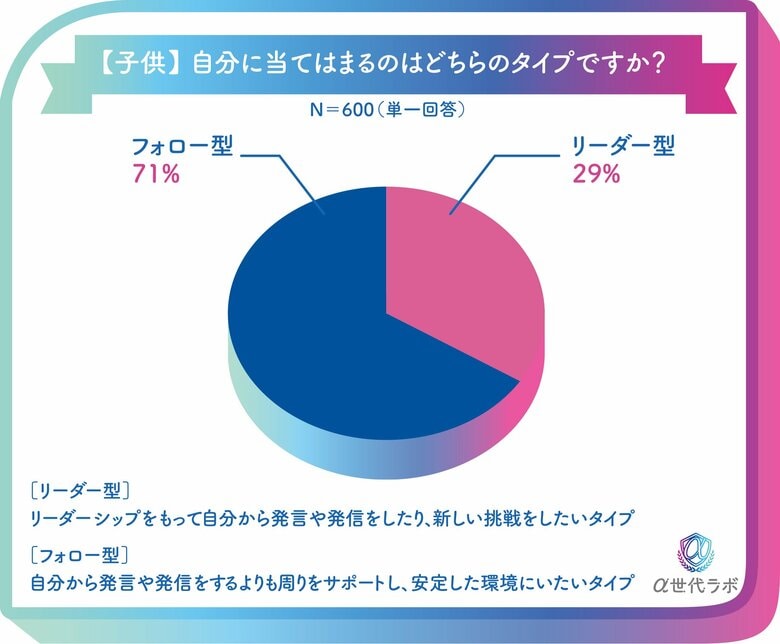

~α世代は「リーダー型」と「フォロー型」の2つのタイプが存在~

『α世代と社会・企業をつなぐ』をコンセプトに当世代の研究・情報発信を行う『α世代ラボ』は、活動の一環として、α世代(小学校1年生~中学校3年生)とその親600名を対象に『購買・消費傾向調査』を実施しました。

α世代とは、Z世代の次に続く世代であり、おおよそ2010~2024年ごろに生まれた世代を指します。

この調査では、α世代を以下の2つのタイプに分類しています。

リーダー型:リーダーシップをもって自分から発言や発信をしたり、新しい挑戦をしたいタイプ

フォロー型:自分から発言や発信をするよりも周りをサポートし、安定した環境にいたいタイプ

調査から見えてきたα世代の特性として、『α世代の情報流通経路は「リーダー型」中心に動く』ことが明らかになりました。従来の『親世代の影響が強い消費行動』から変化し、『「リーダー型」を起点に情報が流通し、購買意欲が高まる』構造が成立しているということがわかりました。

■α世代の『購買・消費傾向調査』

概要調査方法:WEBアンケート方式調査対象:小学校1年生~中学校3年生までの子供を持つ親(子供と一緒に回答できる方)

対象者ボリューム:n=600

調査実施日:2025年1月22日(木)~2025年1月23日(金)

調査主体 :α世代ラボ https://alpha-gen-lab.com/

※本リリース内容を掲載いただく際は、出典『α世代ラボ』と明記をお願いいたします※

■調査報告

・α世代の情報流通は「リーダー型」中心に動く調査の結果、自由に使えるお金やデバイスを持つ「リーダー型」が、情報のハブとして機能していることが明らかになった。特に、同世代のインフルエンサーが発信したトレンドをいち早くキャッチし、自ら情報を発信することで、「フォロー型」へと波及する流れを生んでいる。

・SNSを駆使する「リーダー型」の好きの深掘り志向

「リーダー型」の特徴として、本や最新ガジェットなどの『好きの深掘り』に積極的であることが挙げられる。自由に使えるお金を持つことで、自らの興味・関心を深掘りし、より専門的な情報を取得しやすい環境が整っている。SNS上では、自分の知識を広める形で発信する傾向が見られる。

・「フォロー型」は『信頼できる「リーダー型」を通じて』情報収集

「リーダー型」がSNSで発信した情報は、「フォロー型」へ拡散される。「フォロー型」は、「リーダー型」の投稿や同世代インフルエンサーの発信を参考にしながら、流行をキャッチアップ。受動的にトレンドを追うが、一定の信頼を置いた「リーダー型」の情報を優先的に取り入れる傾向がある。

・SNS発のトレンドがリアルの世界へ波及

「リーダー型」によるSNSでの情報拡散を経て、「フォロー型」がその情報を友人やクラスメートと共有。結果として、塾や小学校といったリアルな場でトレンドが浸透する。SNSとリアルが連動し、購買行動や流行の形成に大きく影響を与えている。

・α世代の購買行動の新ルール:「リーダー型」を攻略せよ

従来の『親世代の影響が強い消費行動』から、α世代では「リーダー型」を起点に情報が流通し、購買意欲が高まる構造が成立している。企業がα世代向けに商品を普及させるには、単なる広告展開だけでなく、「リーダー型」を意識した情報設計が鍵となる。

■α世代は「リーダー型」と「フォロー型」に分かれる

α世代における情報流通のメカニズムや、購買行動、流行の形成をより深く理解するため、α世代を以下の2つのタイプに分類しています。

リーダー型:リーダーシップをもって自分から発言や発信をしたり、新しい挑戦をしたいタイプ

フォロー型:自分から発言や発信をするよりも周りをサポートし、安定した環境にいたいタイプ

α世代ラボは、α世代を「リーダー型」と「フォロー型」に分類することで、単に世代全体を一つの塊として捉えるだけでなく、世代内の多様な行動様式とその相互関係を明らかにします。その結果、α世代への効果的なマーケティング戦略を考える上での重要な示唆を得ることができると考えています。

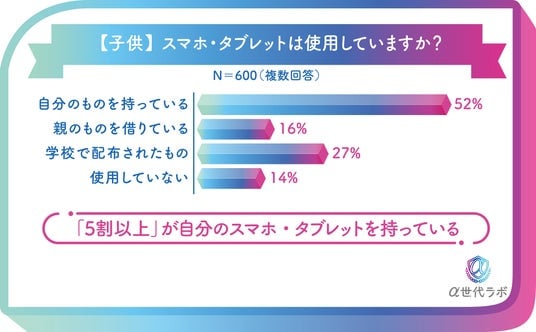

■α世代のスマホ・タブレット使用状況

近年、小学生がスマートフォンを持つことが一般的になりつつあり、特にα世代は早い段階からデジタルデバイスに親しんでいます。α世代を「リーダー型」と「フォロー型」に分類した場合、親からデバイスを与えられている(自分のものを持っている、または親のものを借りている)傾向には差が見られます。リーダー型の方が、親からデバイスを与えられている割合が多いことが分かります。

また、年齢が上がるにつれて、自分でデバイスを持つ割合が増加する傾向も見えてきました。

小学1・2年生では自分のものを所有している割合が36.7%ですが、小学5・6年生では56.7%、中学生では75.3%となっています。

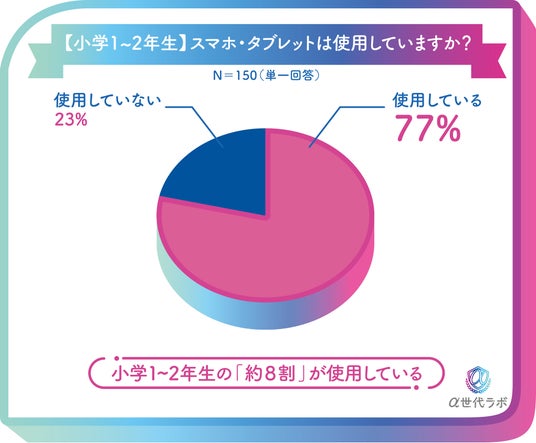

■小学1~2年生のスマホ・タブレット使用状況

小学1年生から6年生全体(N=450)では83%、そのうち小学校1年生、2年生だけを見ても77%がスマホ・タブレットを使用しているという結果が出ました。小学1年生から2年生の段階で、すでに非常に高い割合の子どもたちがデジタルデバイスを日常的に触れている状況が明らかになりました。

■α世代が選ぶ「利用しているSNS」ランキング

α世代が主に利用しているプラットフォームは、InstagramではなくYouTube、LINE、TikTokが中心。YouTubeはエンタメや学習目的で幅広く活用され、TikTokはトレンドをチェックしたり、動画を投稿する場として人気が高いです。

α世代ラボの取材を通じて、α世代の女子は身近なインフルエンサー(2~3歳程度年上)の影響を受けていると考えられます。

特にLINEは、小学校5年生頃から利用者が急増し、友人同士の個人間連絡ツールとして定着していく傾向があります。低学年では親のスマホを借りて利用するケースが多いですが、高学年になるにつれて自分のスマホを持ち始め、LINEを使って日常的なやり取りをするようになるようです。このように、小学生の間でもデジタルツールの活用が進み、学年によって利用スタイルが変化していくことが明らかになりました。

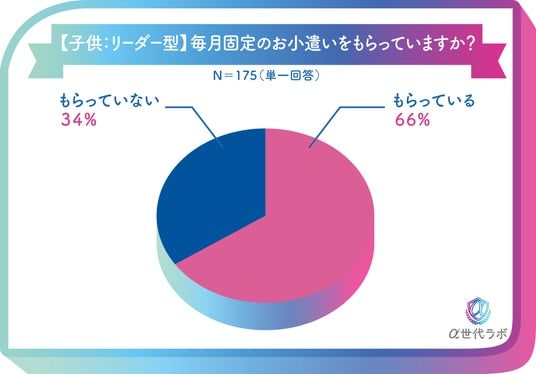

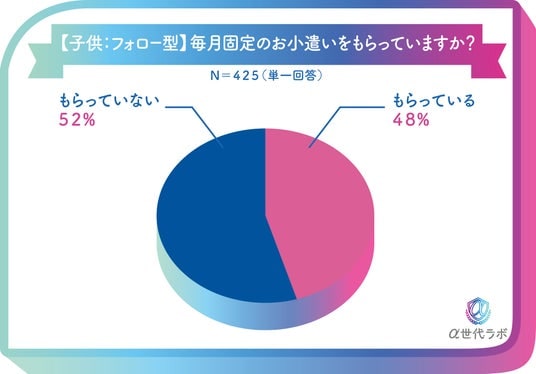

■α世代のお小遣いに関して

α世代「リーダー型」は、親から自由に使えるお金を与えられている傾向が強いことがわかりました。自由に使えるお金を持つことで、彼らは自らの興味・関心に基づき、『本・参考書』や『推し活』をするなど、好きの深掘りを積極的に行っています。

α世代「フォロー型」は、お金の使い方に関して、『友人との交際費』や『貯金』への意識が高い傾向が見られます。

α世代ラボの取材を通じて、大きな買い物に関しては、子ども自身のお金ではなく、親を巻き込む形での購買行動や、親が子どもへの投資として購入するケースが多いことがわかってきました。

■α世代の「商品を欲しいと思うきっかけ」ランキング

購買行動において、家族からのおすすめの影響度は年齢に関係なく一定であり、小学生から中学生にかけても親や兄弟の意見が重要な参考情報となっています。

α世代ラボの取材を通じて、α世代は年齢が上がるにつれて、自発的に情報を集める傾向が強まり、購買の意思決定プロセスに変化が生じることがわかってきました。特に、小学生低学年ではテレビCMや番組の影響が大きいですが、高学年になるにつれて、情報源が友人のおすすめやSNSの口コミへとシフトしていきます。

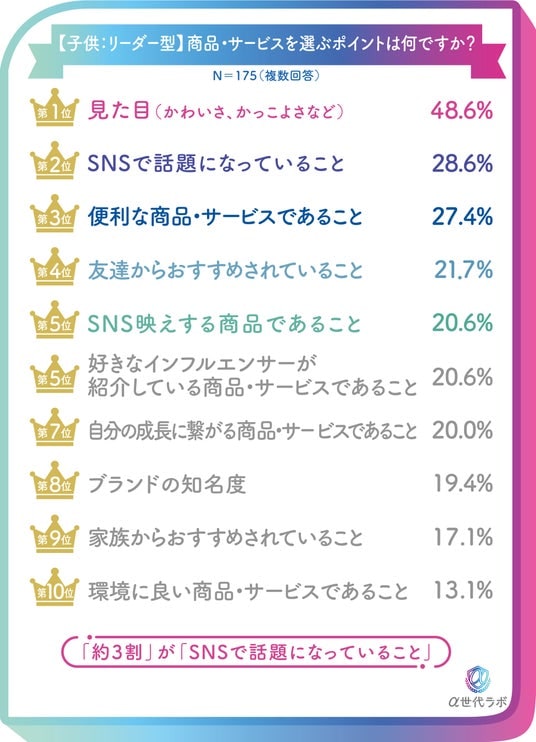

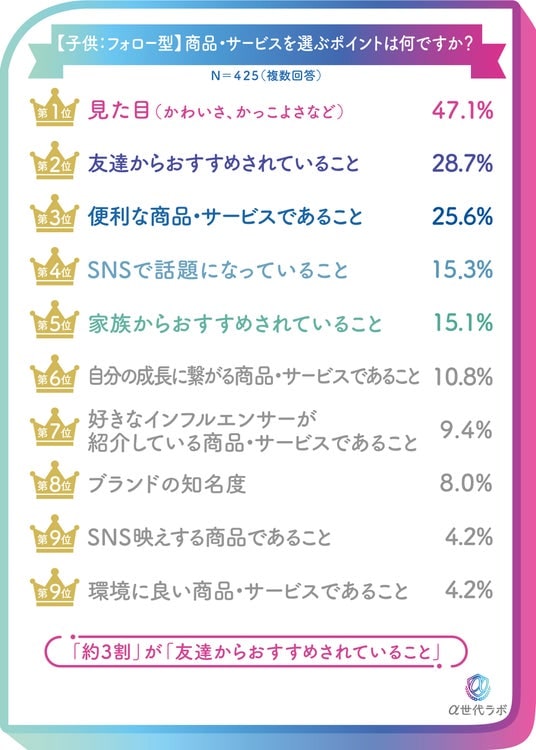

■α世代の「商品・サービスを選ぶポイント」ランキング

α世代「リーダー型」は、YouTubeやTikTokで流行をチェックし、SNS上のレビューを参考にすることで、より自分に合った商品を選択する傾向が見られます。この変化は、中学生以降さらに顕著になり、従来のマスメディアよりも、同世代の発信するリアルな情報が購買行動を左右する重要な要素となっていく。

α世代「フォロー型」は、「リーダー型」の投稿や同世代インフルエンサーの発信を参考にしながら、流行をキャッチアップし、受動的にトレンドを追う一方で、一定の信頼を置いた「リーダー型」の情報を優先的に取り入れる傾向があります。

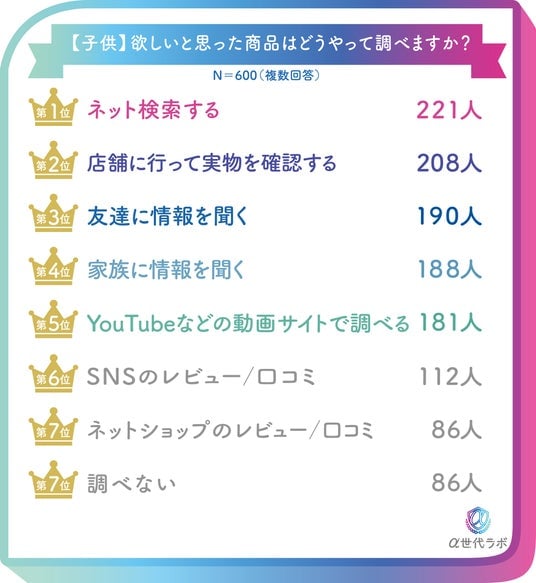

■α世代の「商品の検索方法」ランキング

α世代は、商品の検索方法として、『ネット検索』を最もよく利用します。また、『店舗に行って実物を確認する』といったオフラインで商品を調べています。『友達に情報を聞く』や『家族に情報を聞く』といった身近な人からの情報収集も上位にランクインしました。

■α世代の「よく行く飲食店」ランキング

α世代は『マクドナルド』が他の飲食店を大きく引き離して最も多く利用されていることがわかります。『ミスタードーナツ』『サイゼリヤ』『スシロー』『ガスト』といったチェーン店も上位にランクインしています。

■α世代が選ぶ「良いイメージを持っている企業」ランキング

『マクドナルド』が他の企業を抑えて最も良いイメージを持たれている理由は、普段利用することが多い飲食店としても『マクドナルド』が1位であることと関連している可能性があります。そして、α世代が日常的に触れる機会の多い企業も良いイメージを持たれている傾向が見られます。また、α世代は普段からゲームに触れる機会が多く、生活の一部となっているため『任天堂』が第2位にランクインしています。

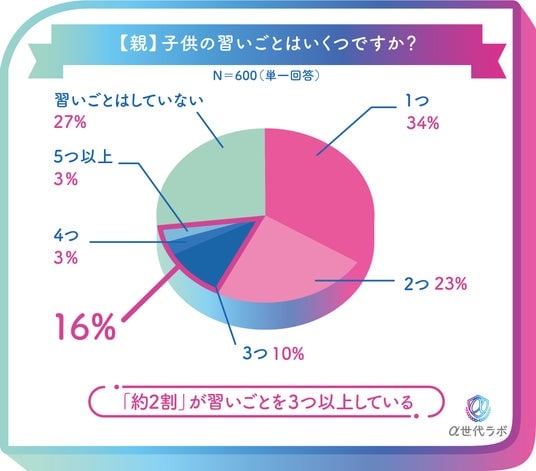

■α世代の習いごと事情

α世代の習いごと市場は拡大傾向にあり、73%が何かしらの習いごとを経験しています。特に小学1~2年生でも10個以上の習いごとをしているケースもあります。幼少期から幅広い経験を積むことが重要視されており、単なる学習や技能習得にとどまらず、将来の選択肢を広げるための活動として捉えられています。

習いごとランキングを見ると、1位:学習塾、2位:スイミング、3位:ピアノ・電子オルガンと、従来の習いごとが根強い一方で、ポニースクール、かけっこ、表現教室、体操など、個性を伸ばす習いごとのニーズも増加しています。特に、SNSで話題になるアクティビティや、新しい教育アプローチを取り入れたスクールが注目を集めやすい傾向にあります。

α世代ラボの取材を通して、「自分らしさ」や「楽しさ」を重視した新しい習いごとの提案が求められる時代になっており、企業がα世代の親に向けたマーケティングを行う際には、「成長機会の提供」「他の子との差別化」「将来の可能性を広げる」といった価値を訴求することが重要だと考えます。

■今回の調査とこれまでのインタビューから読み解く α世代の情報流通と価値観形成のリアル

「リーダー型」は、自由に使えるお金やスマホ・タブレットを与えられていることが多く、自らの興味・関心に基づいて本や最新ガジェットを購入するなど、好きの深掘りを積極的に行っています。さらにSNSを活用して、流行や新しい情報を「フォロー型」よりも熱心に収集しており、特に女子は著名人ではなく、自分より2~3歳年上の身近なインフルエンサーの影響をより強く受けているようです。彼らは単に情報を受け取るだけでなく、トレンドをいち早くキャッチし、自らも発信することで、α世代全体の購買行動や流行の形成に影響を及ぼしています。こうした動きから、α世代における情報流通は「リーダー型」を中心に展開されていると読み取れます。

一方、「フォロー型」は「リーダー型」の発信や学校での口コミから流行をキャッチアップし、その情報を友人やクラスメートと共有します。その結果、SNSで生まれたトレンドが塾や小学校にまで浸透していく、独自の情報波及メカニズムが存在すると考えられます。

α世代ラボは、α世代から生まれる新しい価値観を今後も研究・調査・発表をしていきます。

「α世代」を”点”ではなく”線”で見ていくことをコンセプトとしており、彼らがまだ子どもである時期から観察することで、どのように価値観形成されているかを調査し、情報発信をしていくことを目的としています。

「α世代ラボ」とは

「α世代ラボ」とは、 「α世代と社会・企業をつなぐ」をコンセプトに『α世代』に関する研究・情報発信を行うマーケティング研究組織です。

【α世代とは】

Z世代の次に続く世代であり、おおよそ2010~2024年ごろに生まれた世代を指します。

【α世代ラボ 活動内容】

α世代に関するインタビュー記事や調査レポートなどの研究コンテンツを制作し、α世代ラボのホームページに掲載しています。また、蓄積したα世代への知見をもとに、α世代やその親世代をターゲットにした企業のマーケティング・PRのサポートや、メディアへの取材対応、企業向けの講演などを行っています。

α世代ラボ ホームページ:

https://alpha-gen-lab.com/

【お問い合わせ先】

α世代ラボ 主任研究員:喜藤雄介

電話番号:050-1721-1526(喜藤)

メールアドレス:a-lab@onyomi.jp

企業プレスリリース詳細へ

PR TIMESトップへ