NECは、サイバーセキュリティ監視の新施設を公開。サイバー攻撃の脅威が年々増す中、KDDIとの協業で国内最大規模の防御サービス提供を目指す。AI活用による一元的な防御体制が有効であり、特に中小企業にとっては安心材料になると専門家は指摘する。

増加するサイバー攻撃に国産AIで挑むNEC新施設

NECが8日、神奈川・川崎市にある国産AIを活用したサイバー攻撃の監視施設を公開した。

パソコンがずらっと並べられた奥には、世界地図や世界時計が画面に映し出されている。ここはNECが8日、報道陣に公開した、企業や政府機関を守る新たなサイバーセキュリティー施設。

山下あす奈記者:

こちらの施設では、24時間体制で、企業へのサイバー攻撃を監視しています。

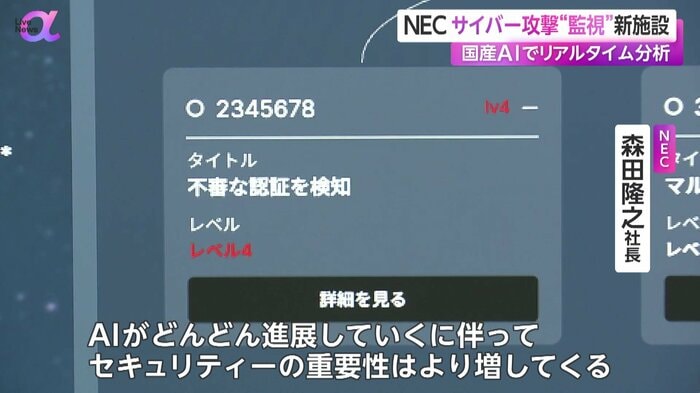

国内外でサイバー攻撃の予兆がないかの情報収集や、国産の生成AIを活用し、攻撃パターンや対処法などの分析をリアルタイムで行う。

さらに施設内の作業の9割は、独自開発の生成AIによって自動化している。

NEC・森田隆之 社長:

今のサイバーセキュリティーは、ほぼ95%がAIが絡んでる。AIがどんどん進展していくに伴って、セキュリティーの重要性は、より増してくると思います。

サイバー攻撃の脅威は年々増え、その通信数は、直近10年間で10倍以上に増加している。(「NICTER観測レポート2024」より)

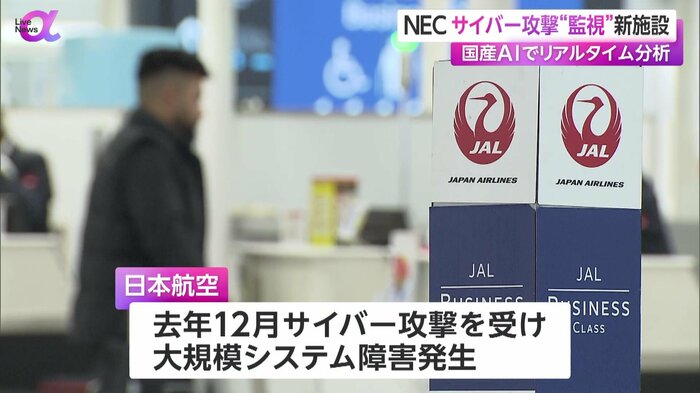

実際に2024年12月、日本航空がサイバー攻撃を受け、大規模なシステム障害が発生した。

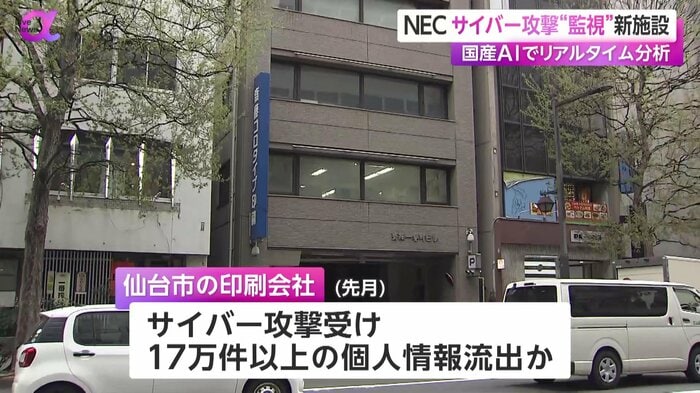

また、地方の企業もその標的になっていて、4月には、仙台市の印刷会社から、17万件を超える個人情報が流出した恐れがあることが分かった。

NECのこのサービスは、2025年10月から稼働する予定だ。

また、NECは、KDDIとサイバーセキュリティー分野で、協業に向け基本合意したと発表。官民の重要インフラなどを対象に、サイバー攻撃への対策を支援する、国内最大規模のサービス提供を目指す。

NEC・中谷昇 チーフセキュリティーオフィサー:

政府・企業のサービスを通じて、国民にいく。日本の消費者・ユーザーが、安全にネットを使える安心感と、政府の秘密が取られないという意味での日本の安全保障、これは全て同じ。ネットワーク経由での情報を守るという意味では、これに資するというふうに思います。

社内・社外の対策を支える一元的な防御サービス

「Live News α」では、暮らしを変えるテクノロジーに詳しいIoT NEWS代表・小泉耕二さんに話を聞いた。

堤礼実キャスター:

サイバーセキュリティーの強化、どうご覧になりますか。

IoT NEWS代表・小泉耕二さん:

一つの組織が1日に受けるサイバー攻撃は、約300件と言われています。

国や金融機関、電力、通信といったインフラを支えるNECとしては、セキュリティ事業の強化は、社会の期待に応えることでもあります。

堤キャスター:

今どんな企業も、サイバーセキュリティー対策が求められていますよね。

IoT NEWS代表・小泉耕二さん:

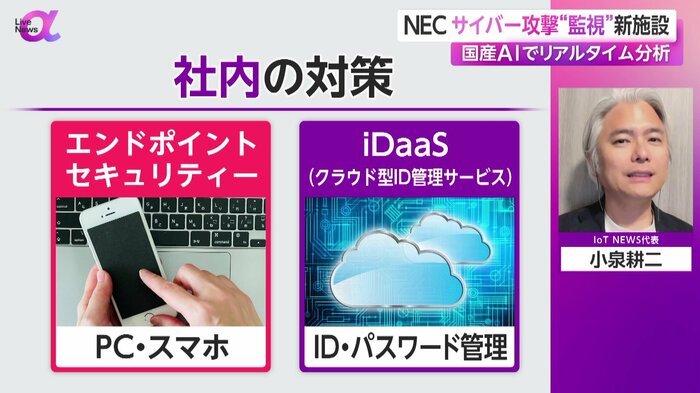

大きく分けると、2つのセキュリティ対策があります。

IoT NEWS代表・小泉耕二さん:

1つは、自社の情報システムそのものに対する対策です。単純なウイルスソフトのインストールや監視だけでなく、「エンドポイントセキュリティ」と呼ばれる、会社から支給されるパソコンやスマホ、サーバーといったデバイスなどを守る技術です。

そして、不正なログインから守るために、IDやパスワードを一元的に管理できる「iDaaS(クラウド型ID管理サービス)」という、クラウド型ID管理サービスの利用がこれにあたります。

堤キャスター:

もう1つの対策については、いかがですか。

IoT NEWS代表・小泉耕二さん:

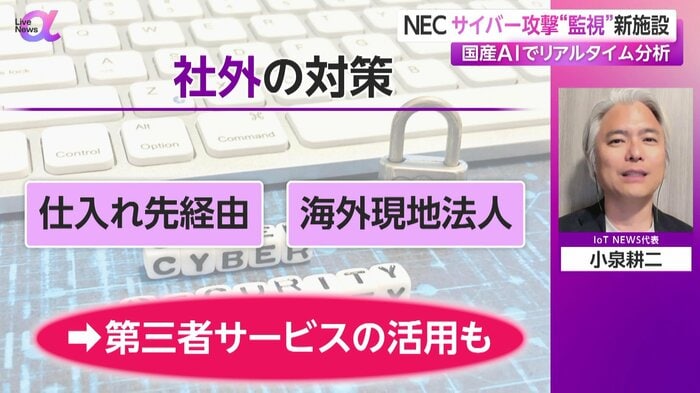

2つ目は、自社のシステム以外で起きる問題を防ぐ対策になります。

例えば、仕入れ先経由で侵入しようとするサイバー攻撃を防御したり、海外現地法人のセキュリティの向上といったことが挙げられます。

世界のどこかで起きたセキュリティの問題を全て察知して、適切な対処を行うだけでも大変なので、一企業の情報システム部門が行うのはかなり困難です。

私自身、情報システムを開発するプロジェクトで、第三者のサービスを活用して、監査を受けて対策をした経験があります。

専門家のお墨付きをいただくことで安心できましたが、一元的に、こういった脅威から守ってくれるサービスはありがたいはずです。

データ活用を支えるセキュリティ対策が企業を守る

堤キャスター:

サイバー攻撃の件数も年々、増えているようですね。

IoT NEWS代表・小泉耕二さん:

サイバー攻撃による身代金要求や、業務の中断が起きるケースが多くなってきて、ビジネス上大きなインパクトがあります。これは、大切な顧客の情報や、事業上の情報を守るという、従来の考え方だけではありません。

昨今、データドリブンと呼ばれる、企業のデータをAIなどを使っての分析や、意思決定の支援をする流れがあります。このようなことを実現しようとする場合も、セキュリティー対策はとても重要なテーマとなります。

(「Live News α」5月8日放送分より)