「何でも言い合える町内に」。富山市で2つの町内会が合併し、新たな一歩を踏み出した。高齢化と役員のなり手不足という課題に、住民たちはどう立ち向かっているのか。

異例の合併で存続を目指す町内会

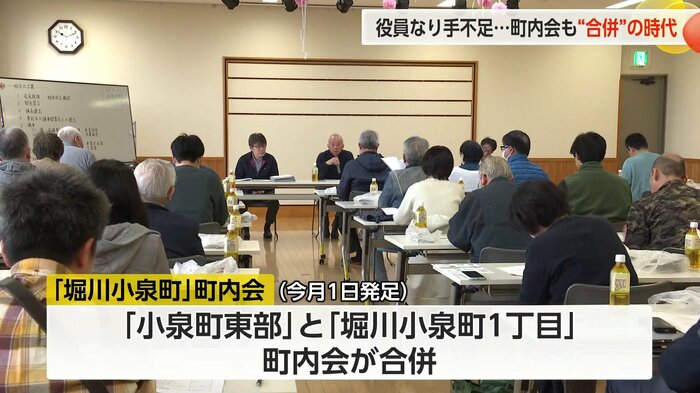

桜が満開の4月6日、富山県富山市の堀川地区センターに住民たちが集まった。「小泉町東部」と「堀川小泉町1丁目」という2つの町内会が合併して誕生した「堀川小泉町町内会」の初めての総会だ。

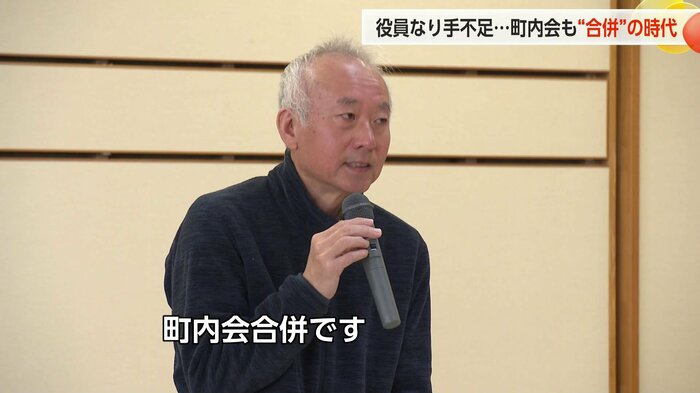

「きょうは皆さん花見も行かず総会に来ていただいてありがとうございます。町内会合併です。新しい町内として進めていく」と、小林仁さんが開会の挨拶を述べた。

高齢化と役員不足が合併の引き金に

合併前、堀川小泉町1丁目の会員世帯数は273、小泉町東部は22だった。旧小泉町東部町内会長の久保田信博さんは、「20数世帯ですが実際には施設に入っている方、老齢の方も増えて(町内会の)役員ができるのは片手(の数)もいない」と語る。

高齢化による役員のなり手不足が、合併に踏み切った最大の理由だった。この難局を乗り切るため、久保田さんと小林さんを中心に約2年かけて協議が進められた。

持続可能な町内会を目指して

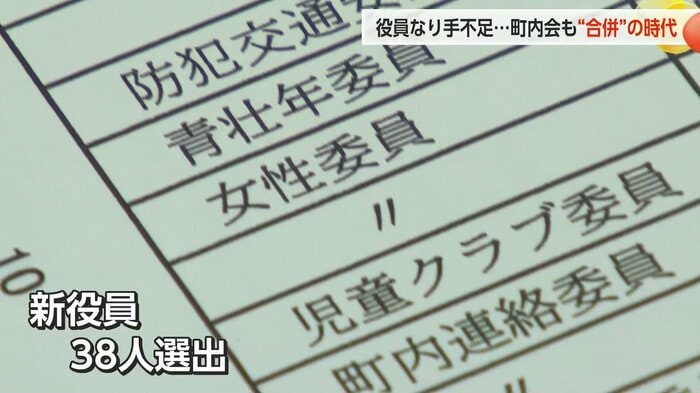

合併後の新しい役員は総勢38人。小林さんは「公民館、公園管理、衛生委員をまとめた。できるだけ役員の数を増やしたくない。兼務できるところは兼務していければいい」と説明する。

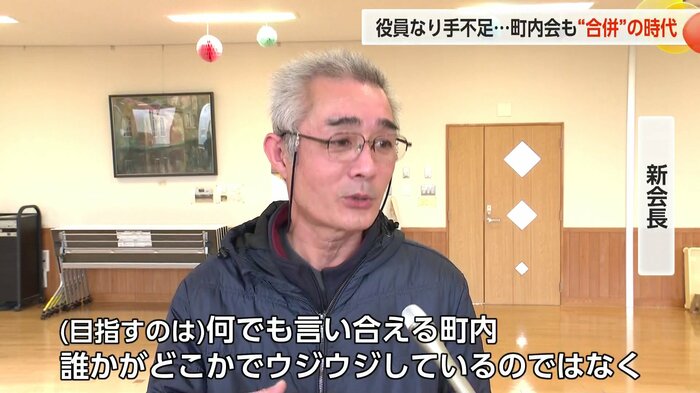

新会長は「何でも言い合える町内。誰かがどこかでウジウジしているのではなくさらけ出して、それを町内として解決できれば強いと思う」と抱負を語った。

町内会合併の先駆的事例に

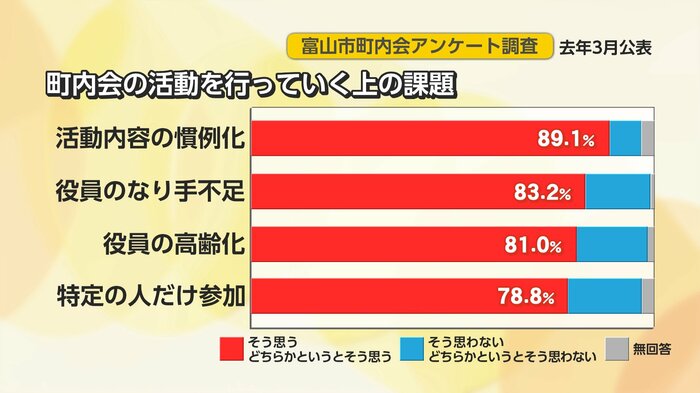

富山市が1年前に公表した町内会長へのアンケート調査によると、「町内会の活動を行っていく上での課題」として、「役員のなり手不足」「役員が高齢化」が8割を超えた。県内にはおよそ4400の町内会があるが、合併したケースはほとんどない。

今回の合併を実現させたキーマン、小林仁さん(54)は、「いかに町内の仕事を減らしていくか。仕事量は減らないとしたら合併によってみんなの負担が減っていく。将来的にいいのではないか」と語る。

専門家は「行政も仕組みをつくり直す時期に来ている」と指摘

町内会に詳しい放送大学教養学部の玉野和志教授は、「無理のない形で町内会が代表してきた地域の総意、行政との関係を生かしながら細々と持続しながらも、何かあったときには住民のために動くことができる。行政も地域の人たちに信頼される仕組みをつくり直す時期に来ている」と指摘する。

人口減少、高齢化と密接に関わる町内会の存続問題。堀川小泉町町内会の取り組みは、持続可能な町内会運営を模索する動きの先駆けとなるかもしれない。地域コミュニティの未来を左右する重要な課題として今後も注目される。