2026年3月をもって分娩業務の停止を検討している静岡県菊川市の市立総合病院。背景には少子化だけではない、全国の公立病院が抱える“ある問題”が存在する。

分娩の取り扱い件数は10年で半減

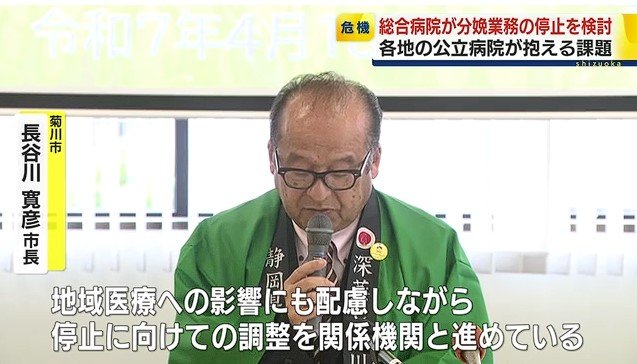

4月18日、市立総合病院について分娩業務の停止を検討していることを明らかにした菊川市の長谷川寛彦 市長。

背景に少子化の影響があるのは言うまでもなく、菊川市では2014年度に463人だった出生数は2024年度に285人まで落ち込んだ。

これに伴い市立総合病院の分娩数も10年間で半減していて、長谷川市長は「現状の診療体制のまま継続していくことは困難であるという苦渋の判断の中、近年取り扱い件数が減少し経営課題となっている産科分娩についての検討を進めた結果、地域医療への影響にも配慮しながら停止に向けての調整を関係機関と進めている」と話す。

市の発表に市民からは「(分娩の取り扱いが)ある方が安心感がある」という声が聞こえる一方、「産める場所が少なくなるのは残念だが、病院が残ることの方が大切」と理解を示す人もいた。

公立病院の経営は“火の車

長谷川市長の言葉にある通り要因は少子化だけではなく、菊川市立総合病院の松本有司 院長は「やはり経営難ということ。どこの(公立)病院もそうだと思う。うちの病院だけが“特に”というわけではなく、場合によってはうちの病院はまだいいかもしれない」と明かす。

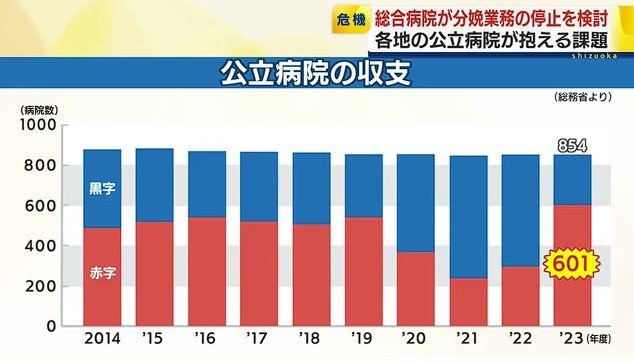

総務省によると、2023年度は地方独立行政法人を含む全国854の公立病院のうち601病院が赤字だった。

菊川市立総合病院も例外ではなく、医療資材や医薬品の高騰、そして人件費や光熱費の上昇などが経営を圧迫し、2023年度は純損失が1億2000万円あまり、2024年度には約3億円と赤字額が拡大。

公立病院に突き付けられた重い課題

このため内科における紹介状制度を見直したほか、週末にもリハビリサービスを提供するなど経営改善に向けた努力を行い、医療に関わる収益は年々増えているものの費用の増加率が上回っているのが実情だといい、松本院長は「公立病院は不採算部門も含めて地域を守るというのが今まで普通だったし、それだけの支援を自治体からもらえていたが、これからは自治体の財政自体も厳しい部分があり、これ以上の負担を強いるわけにはいかない」と吐露する。

菊川市によると、市立総合病院が分娩業務を停止した場合でも市内のクリニックや近隣市町の医療機関の協力により甚大な影響を受ける人は多くないと見られ、約1億円の収支改善が見込まれている。

松本院長は「この地域の中核病院として今後も⽣き残っていく、存続していくことが一番⼤切なこと。市民に対して丁寧に説明し、理解してもらえたら」と口にし、長谷川市長は「病院がいくら一生懸命頑張って収益を上げても赤字になってしまうという話は各市町・町長から耳にする。診療報酬の改定や医療機器の補助など財政措置を講じてもらえるよう(国などに)お願いすることが大切」と補足する。

日々の医療提供はもちろんのこと、パンデミックや災害時に市民の安心・安全を守るため 欠かすことのできない公立病院。

ただ、その在り方についていま重い課題が突き付けられている。

(テレビ静岡)