トランプ大統領が中国に対する関税率の引き下げを検討していると発言。姿勢を軟化させたとも見える発言の背景には何があるのか。また両国に日本はどう向き合うべきか。「BSフジLIVE プライムニュース」では識者を迎え分析した。

アメリカを焦らして“自爆”を待つ中国

小室瑛莉子キャスター:

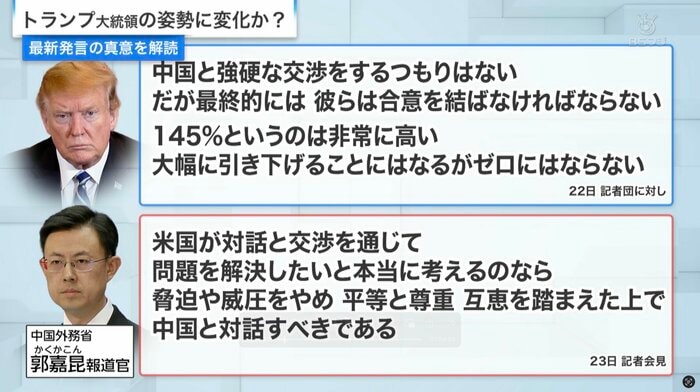

相互関税発動から2週間、トランプ大統領は中国に課す関税率の引き下げを示唆。ポイントは「強硬な交渉をするつもりはない。だが最終的には彼らは合意を結ばなければならない。145%というのは非常に高い。大幅に引き下げることにはなるがゼロにはならない」。

細川昌彦 明星大学教授:

第1期トランプ政権時にも同様の風景は見られた。トランプ大統領の目的は対立をエスカレートさせた上でのディール。だがディールに入るのが思ったより早く焦りが見える。中国もそれを読んでいると思う。

柯隆 東京財団主席研究員:

交渉開始前に自ら課した関税を下げる様子を見ればトランプチームが大混乱しているとわかる。また関税は手段であり、目的は貿易赤字の解消。その見込みがまだない中で関税を下げる点を見てもやはり混乱している。

長野美郷キャスター:

「中国はアメリカが折れるのを待てるから焦っていない」との分析もある。

柯隆 東京財団主席研究員:

アメリカとの二国間でやり合えば中国は勝てない。だが、トランプは180の国と地域に対する相互関税を同時に発動した。乱戦状態なら中国は困らない。またCPTPPのような対中包囲網を作られても困るが、トランプは多国間の枠組みを最も嫌う。国際分業体制が壊れる中、中国はフルセット型の産業構造を持っているから焦らない。中国にも問題はあるが、ファーストラウンドは習近平主席が勝ったと思う。

長野美郷キャスター:

対して中国外務省の郭嘉昆報道官は「脅迫や威圧をやめ、平等と尊重、互恵を踏まえた上で中国と対話すべきである」と述べた。中国は今、交渉に応じる姿勢があるか。

細川昌彦 明星大学教授:

ないだろう。放っておき、アメリカの自爆を待てばいいということ。だから、習近平主席も何も言わない。焦らし戦術に出ている。第1期トランプ政権時にもそうしていた。

柯隆 東京財団主席研究員:

ただ、今は双方が困っている。アメリカでは中国から安い商品が入らずインフレが起こる。すると、トランプ政権に圧力がかかる。一方、中国はアメリカへの輸出ができず工場が廃業に追い込まれる。学生の就職先が見つからない。問題はこの子どものケンカの中でどちらも最初の一歩を踏み出そうとしないこと。我慢比べのゲームに入っている。

中国の輸出規制は日本にも向けられている

小室瑛莉子キャスター:

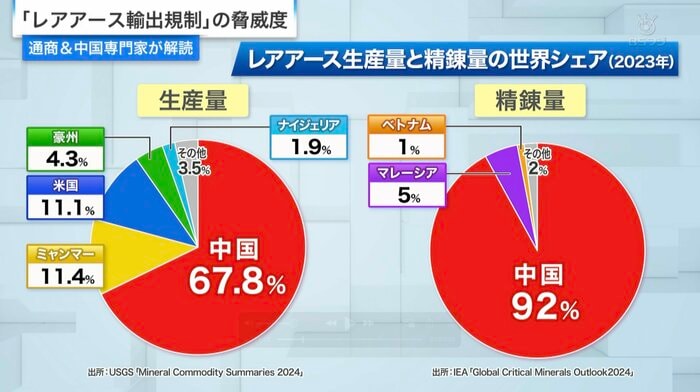

中国がトランプ関税に対抗する主な動きとして、レアアースの輸出規制、アメリカ産農産物の輸入削減、ASEAN(東南アジア諸国連合)諸国への接近が挙げられる。レアアースについては中国が大きな世界シェアを握っており、生産量は67.8%、精練量は92%とほぼ独占状態。中国はレアアースや重要鉱物についての輸出規制を2023年から行ってきた。トランプ大統領の大統領選での勝利後、ハイテク製品や軍事技術に使われるレアアースの輸出規制を相次いで発表。トランプ氏の大統領再登板を見越しての動きだったか。

細川昌彦 明星大学教授:

必ずしもそうではない。米中対立は長期的に続くととらえた上で武器を磨いている。きっかけは第1次トランプ政権。関税合戦をやれば体力的に中国の方が弱いとわかった。さらに、2019年にはファーウェイの禁輸が効いた。中国は苦い経験から、新しい武器としての輸出規制を磨いてきた。

柯隆 東京財団主席研究員:

実は今回、レアアースの禁輸を中国はそれほど本格的に発動していない。本当に全部止めれば大変なことになる。アメリカも数年前から在庫を増やしておりまだ尽きていないが、この状態が長く続いて尽きそうになった場合、アメリカの先端産業は本当に困る。

細川昌彦 明星大学教授:

これはアメリカだけでなく日本にも向けられていることを忘れてはならない。日本の電子部品メーカー、自動車メーカーなどが揺さぶられているという意識が重要。

小室瑛莉子キャスター:

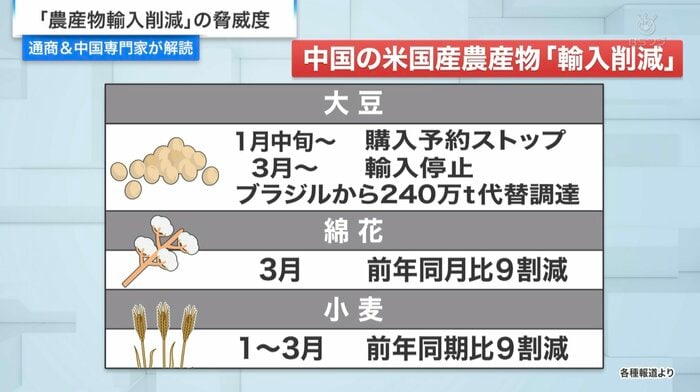

次に、中国によるアメリカ産農産物の輸入削減について。大豆は1月中旬から購入予約をストップ、3月から輸入を停止。だが、ブラジルから代替調達している。綿花は3月の前年同月比で、小麦も1〜3月の前年同月比でともに9割削減している。中国は苦しくないか。

柯隆 東京財団主席研究員:

この程度ならすぐに大きな問題にはならない。他にもフィリピンで農地を借り上げて大豆を作らせるなど、食料安全保障の観点で手を打っている。むしろアメリカの農家が反発することで米共和党が困ると思う。

小室瑛莉子キャスター:

アメリカ産大豆の主な生産地はアイオワ州、イリノイ州、インディアナ州など大統領選の行方に大きく影響するアメリカ中西部に集中。中国はこれも視野に入れているか。

細川昌彦 明星大学教授:

その通り。トランプ大統領は自国の農家に「俺は中国に買わせたぞ」とアピールしたいが、今は「中国を早くなんとかしろ」と圧力がかかる。中からの圧力でトランプ政権を変えさせる手段。これをカードにトランプ大統領に恩を売ることもできる。

小室瑛莉子キャスター:

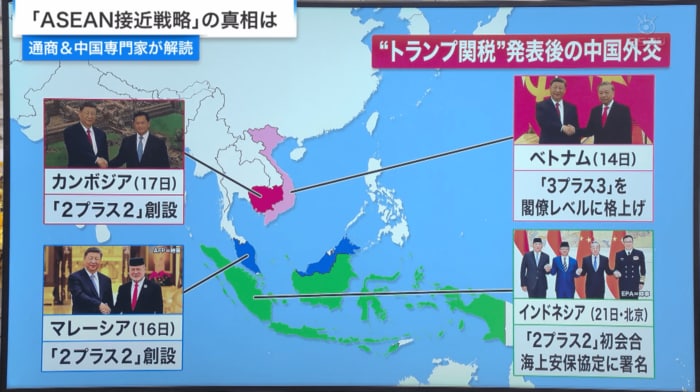

中国の3つ目の動きが、ASEAN諸国への接近。トランプ政権の関税政策の発表直後から東南アジアとの外交を活発化させている。習近平主席はベトナム、マレーシア、カンボジアを訪問し、経済協力の強化を確認するなど関係を深めた。

細川昌彦 明星大学教授:

この訪問を見て感じる戦略は、まずは鉄道など伝統的な一帯一路絡みでのインフラ整備。2つ目がAI。3つ目がサプライチェーンの協力。この2つ目と3つ目が新しい中国の戦略。今の米中の覇権争いの主戦場はAIの世界。中国のAI経済圏、そしてサプライチェーンにASEANなどの国々をいかに取り込むか。相当戦略的に練られている。

長野美郷キャスター:

一方でベトナムなどはアメリカとの交渉もしっかり進める姿勢。

細川昌彦 明星大学教授:

私が述べたのは中国側からの思惑だが、ASEAN側が唯々諾々というわけではない点が大事。ベトナムは習近平主席が来る直前にトランプ大統領と前向きな電話会談をしてトランプ大統領が大変満足し、それに中国がものすごく怒っている。したたかに両睨みしながらやっていく対応はASEANならでは。また、中国がアメリカ市場を追い出されて中国製品が東南アジアにあふれることにも警戒しており、対応を用意している。

長野美郷キャスター:

一方、インドネシアに対しては中国にとって初めての「2プラス2」の会合が外相と国防相により実施され、資源の共同開発をすることで合意。

柯隆 東京財団主席研究員:

世界でイスラム教徒が最多の国はインドネシアで、9.11以降の反米感情も高まっているのは事実。インフラ整備や援助によりインドネシア国民の対中感情は改善された。戦略が奏功している。

相次ぐ日本議員の訪中、注意すべきポイントは

小室瑛莉子キャスター:

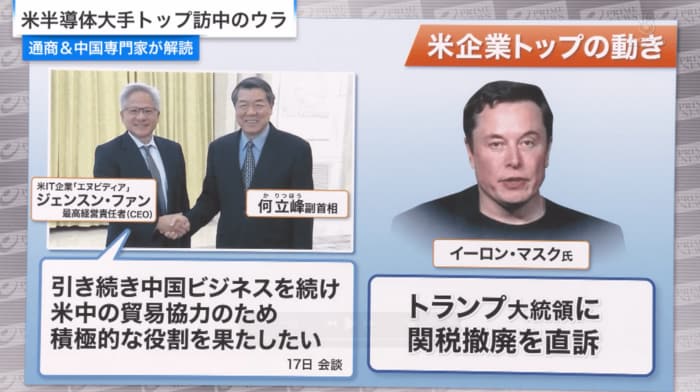

4月17日、米半導体大手NVIDIAのジェンスン・ファンCEOが北京を訪問し、経済政策を担当する何立峰副首相と会談。米中の貿易協力のため積極的な役割を果たしたいと述べた。目的は。

細川昌彦 明星大学教授:

NVIDIAとアメリカ・中国との関係には経緯がある。NVIDIAの半導体を中国に自由に使わせればどんどん良いAIができてしまう危機感がアメリカにあり、規制してきた。今回も規制が新たにかかったのでその相談と、中国市場が大切だというメッセージも込めて行ったのだと思う。

柯隆 東京財団主席研究員:

私の見方では、少なくとも副総理級の人に会えることが事前にセットされており、アメリカのメッセンジャーとして送り込まれた可能性が高いと思う。ゲームチェンジャーになる可能性もある感じはする。

小室瑛莉子キャスター:

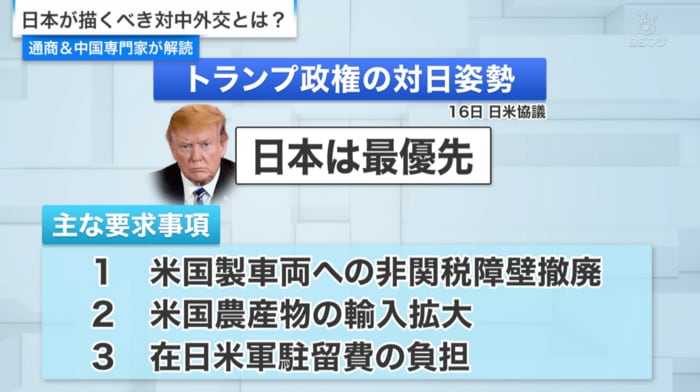

一方、日米の関税交渉はどう進むか。赤沢経済再生担当相が訪米し1回目の日米関税交渉が行われた。トランプ大統領は「日本は最優先」としながら三つの要求を提示したとされる。日本が米中の対立に乗せられず落ち着いて交渉をするためには。

細川昌彦 明星大学教授:

アメリカとの関係は、まとめられるものを早くまとめた方がいい。トランプ大統領の気性を考えれば、6月中旬にG7サミットで石破総理とトランプ大統領が会うときにある程度固まっていることは必要条件だと思う。

柯隆 東京財団主席研究員:

私は中国がどう見ているかに関心がある。米中が交渉するときに中国が必ず切ってくるカードは、台湾の話に手を出さないでほしいということ。それにより貿易などに関する譲歩もありうる。また、公にするかは別だが、トランプが習近平首席に対して、ウクライナ問題でプーチンに圧力をかけてくれれば関税もっと下げてやると話す可能性がある。これから大変な交渉が始まる。

長野美郷キャスター:

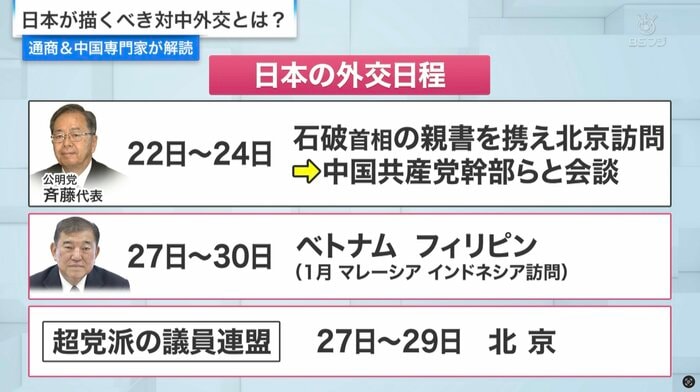

日本から中国に対しては、まず公明党の斎藤代表が訪中し、その後超党派の議員連盟が北京へ。

細川昌彦 明星大学教授:

非常に注意して見なければいけない。FTAにおいては中国が他国を中国の経済圏に依存させる狙いが見られるが、日中韓のFTAの話も出ている。王毅外相が3月の来日時に言ったのは、中国による日本産水産物の輸入解禁問題。それにあたり日本が何かしろと言わんばかりの言い方をされたという情報がある。本来あれは言いがかりで、やめてもらうのに何か差し出すのはおかしな話。WTO違反だと訴えるべきというぐらい。そこで超党派の議員連盟がどんな対応をするか。

(「BSフジLIVEプライムニュース」4月24日放送)