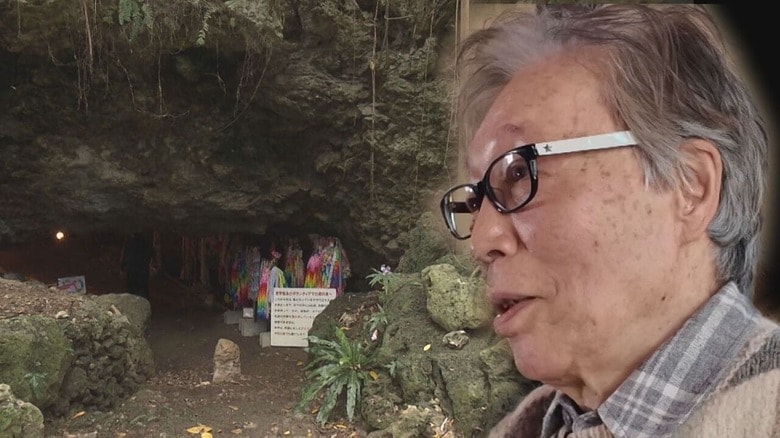

沖縄戦から80年。沖縄本島中部に位置する読谷村のチビチリガマで起きた悲劇は38年もの間ほとんど知られることなく地域のタブーとして沈黙し続けた。

1945年4月、ガマと呼ばれる自然洞窟で起きた住民の強制集団死、いわゆる集団自決の記憶は風化の危機にさらされていた。

歴史の真実に光を当てたのは、1人のノンフィクション作家と地域の若い世代による調査だった。彼らはどのようにして沈黙を破ったのか。そこから見えた戦争の本質とは―。

「はじめは好奇心から」埋もれた記憶を掘り起こす旅

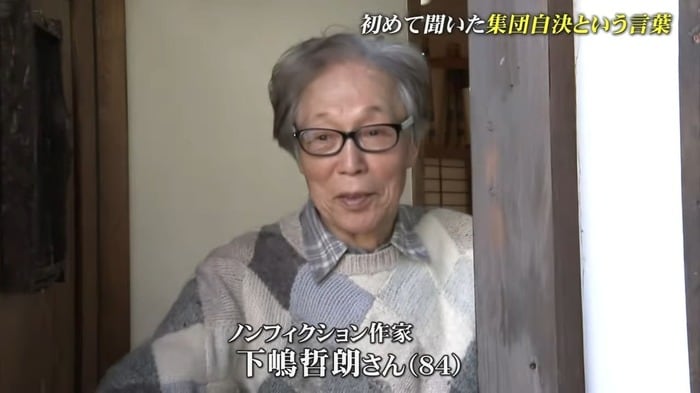

ノンフィクション作家の下嶋哲朗さん(84)を訪ねた。彼がチビチリガマの存在を知ったのは偶然だった。開拓移民の取材で滞在していた石垣島で、読谷村出身者から耳にした「集団自決」という言葉。「一体何だろう」と思った。それは38年間埋もれていた記憶の断片だった。

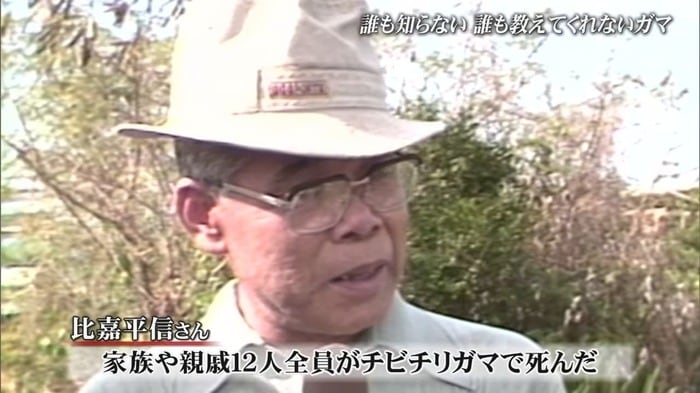

チビチリガマがあるという読谷村波平に何度も足を運んだが、住民たちは「そんなガマは知らない」と言われ、役場の職員さえも「聞いたことがない」と首を傾げるばかり。調査が暗礁に乗り上げようとした時、一人の男性が「私にも手伝わせてくれ」と声をかけてきた。

男性は比嘉平信さん。彼は家族や親せき12人全員をチビチリガマで亡くした。平信さんは日本軍の兵士として捕虜となったた。帰郷すると家には誰もいない。何が起きたのか尋ねても誰も教えてくれなかった。1983年時点でチビチリガマの惨劇は地域のタブーだった。

沈黙が破られた瞬間

1983年7月、平信さんの呼びかけで波平公民館12人の体験者や遺族が集まった。地元の若者たちも調査に加わった。

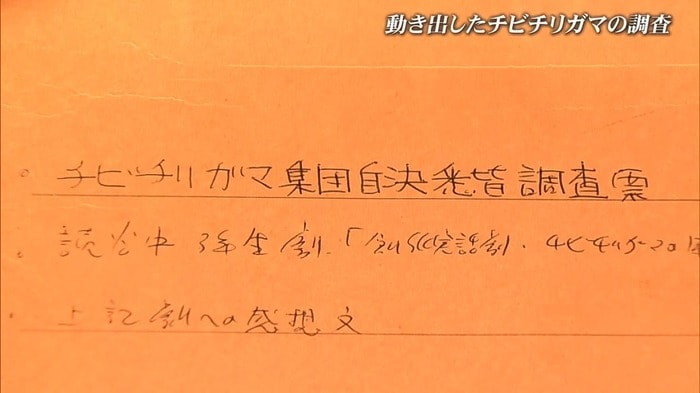

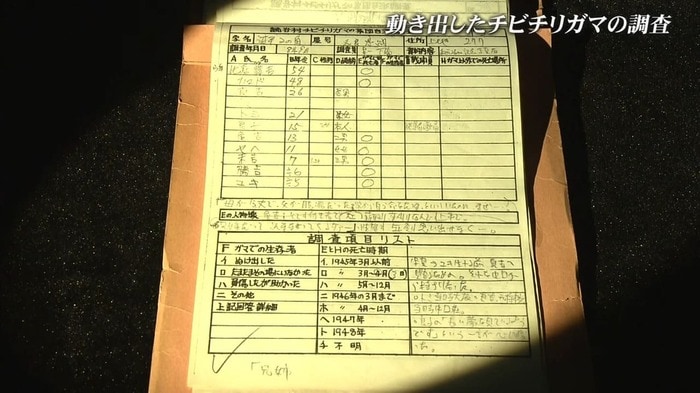

下嶋さんは当時の資料を今も大切に保管している。調査票にはチビチリガマに入った家族の名前や年齢、生死などが一家族ずつ丁寧に記入されている。体験者の証言を録音したカセットテープには、ガマの中で何が起きていたのか生々しい証言が記録されていた。

そこには、チビチリガマに入った家族の名前や年齢、生存か死亡かといった情報が一家族ずつ記されていた。

1945年4月2日、アメリカ軍が迫るガマの中。音声記録から当時の混乱と恐怖が伝わる。やがてアメリカ兵がガマに入ってくると追い詰められた住民たちは火をつけ、たちまち激しい煙にまかれた。

ガマの中で自決が始まるきっかけはある少女の言葉だった。自分の置かれた状況を理解した彼女は「もう逃げられない」と辛い胸のうちを親に語ったあと最期にはこう頼んだ。

「殺してほしい…」

親は動揺しながらも彼女の願いに応じた。少女は「自決の第一号」とされた。

下嶋哲朗さん:

調査をしていて強く感じたのは本当は話したくて、吐き出したくてたまらないという気持ちだったと思います。何十年も黙っていたため、忘れていることも多い。それでも大事なことを思い出して手紙に書いてくれたりしました。私の記憶の限りでは拒絶されたことは一度もありません

10日間におよぶ調査の結果、チビチリガマには31家族140人が避難し83人が犠牲になったことが判明した。家族が全員無事だったのはわずか2家族だった。

その後、チビチリガマは整備され、毎年4月2日にあわせて慰霊祭が執り行われるようになった。

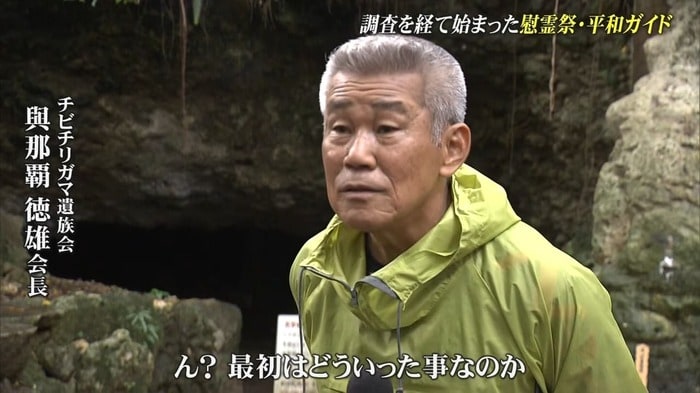

比嘉さんから遺族会長を引き継いだ與那覇徳雄(のりお)さんは当時、ガマの存在すら知らず衝撃を受けたという。

チビチリガマ遺族会 與那覇徳雄 会長:

祖父母やおじ、おばが自決したと聞いて。最初はどういうことか理解できず驚きました。母から一言もこういった話を聞かされていなかった

若い世代として調査をけん引した知花昌一さんの息子・昌太郎さんは波平の住民だけでも下嶋さんら外部の力だけでも調査は成功しなかったと考えている。

知花昌太朗さん:

こういうことがあったのだよ、とバトンを受け取って語ることはできると思います。でも、それを協力して世に出すという行動には、相当なエネルギーが必要だったと思いますし、率直に言って、すごいと感じています

住民を死に追いやったもの

調査を通じてチビチリガマの事実は明らかになったが疑問が残った。なぜ人びとは自ら命を絶たねばならなかったのか。体験者の多くは背景に“教育”があったと語った。

下嶋哲朗さん:

東条英機の戦陣訓『生きて虜囚の辱めを受けず』という言葉がありました。小学校のころから教え込まれ、紙芝居や歌などさまざまな媒体を通じて広がっていったのです。日本人なら捕虜になる前に死ぬのが当たり前という共通認識ができあがっていました

アメリカ軍に捕まれば女性はもてあそばれて殺され、男性は残酷に殺される。「鬼畜米英」と教えられてきた住民にとってアメリカ兵は恐ろしい存在だった。

だが、実際にチビチリガマに入ってきた兵士は住民に飴玉を手渡した。

体験者:

毒が入っていてもどうせ死ぬなら食べたほうがいいと思って飴をもらって食べました。本当はね親切だったんです

刷り込まれた敵像とは異なる姿に住民は言葉を失った。

肉親の死とは何だったのか。なぜ自分自身や家族を死に追いやらなければならなかったのか。触れてはならない記憶となり「沈黙」は38年に及んだ。

下嶋さんは中間報告でこう記している。

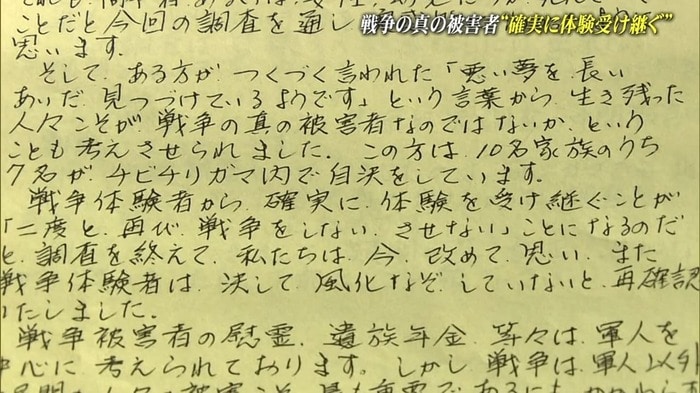

チビチリガマ中間報告より

「ある方が『悪い夢を長いあいだ見続けているようです』と語ったという。その言葉から生き残った人々こそが、戦争の真の被害者なのではないかと考えさせられた。『戦争体験者から確実に体験を受け継ぐことが、二度と戦争をしない、させないことにつながるのです』」

下嶋哲朗さん:

体験者の皆さんにとってはようやく闇に光が差したのだと思います。集団自決というのは看護婦さんも含め教育の犠牲者でした。そう教え込まれてきた人たちが亡くなっていった。その事実が明らかになったことでようやく安心できた。解放されたと感じたのだと思います

教育に基づく住民の強制集団死は沖縄だけでなく、沖縄県系人が暮らしていたサイパンやテニアン、満州でも起きている。

自国民のホロコースト 国家に強制された死

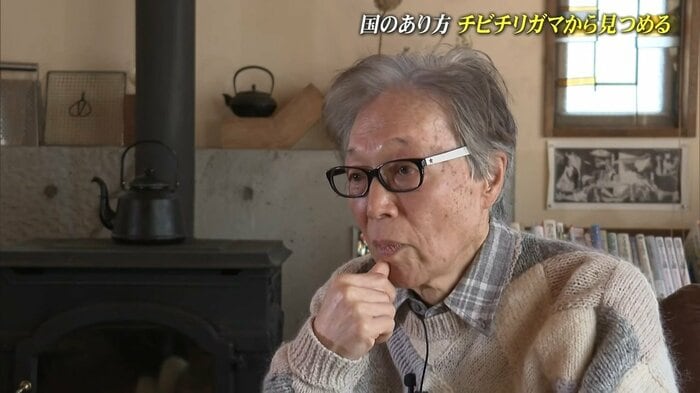

下嶋さんは一連の強制集団死は「世界に例のない日本人特有の死」と考えている。

下嶋哲朗さん:

あらゆる資料を調べても国家が自国民を自決に追い込んだ教育は日本だけなのです。有史以来、例がありません

沖縄戦に続いてアメリカ軍が本土に上陸していれば、日本中いたるところで「チビチリガマ」は起きていたかもしれない。

下嶋哲朗さん:

国家による自国民のホロコースト(虐殺)――それが集団自決なのです。チビチリガマを特別な事例として扱うのではなく、こうした考えに至る出発点として論理的にも思想的にも重要な場所として考えてほしいです

これからの日本を担う私たちに対して、下嶋さんは、二度と過ちが繰り返されないよう、この国のあり方をチビチリガマから見つめてほしいと願う。

(沖縄テレビ)