長崎・対馬から福岡市の病院に患者を運んでいた民間の医療搬送用ヘリコプターが6日、長崎・壱岐沖で転覆しているのが発見され、3人が死亡した事故で、7日、本格的な調査が始まった。

国の事故調査官 生存者から聴取

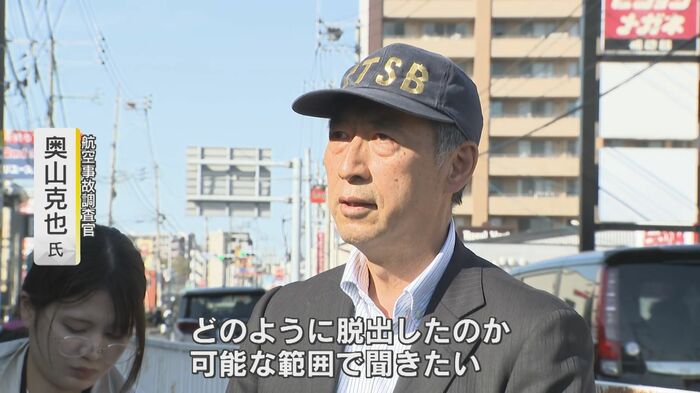

国の運輸安全委員会は、7日、航空事故調査官2人を派遣。

午後、福岡和白病院に到着した奥山克也航空事故調査官は、報道陣に対し、「機内にどのような状況で医師や看護師らが登場していたのか?また、どのように脱出したのか?可能な範囲で聞きたい」と語り、病院内に入って行った。

事故調査官2人は、入院中の操縦士や整備士など3人に加え、「エス・ジー・シー佐賀航空」の運行管理担当者から事故当時の話を聴いている。聴取の内容を踏まえて、8日、運営会社のエス・ジー・シー佐賀航空に聴取に赴く予定。調査期間については、ヘリの回収時期次第とのことだ。

新7管本部長「事件性の有無」調査

一方、4月1日付けで着任した第七管区海上保安本部の福本拓也本部長は、着任早々に起きた事故の犠牲者に哀悼の意を示した上で、操縦ミスや整備不良といった事件性の有無について、生存者への聴取を始めたことを明らかにした。

「特に、6日は、若干風は吹いていたがフライトに影響するような風がビュービュー吹いていたという状況ではないと認識しているし、特に、あの海域だから何かということは承知していない。今、事情聴取を始めたところなので、事件性の有無についても、まずはそこから始めるということ」と語った。

第七管区海上保安本部は、今回の事故について、現時点では不時着ではなく「墜落」と判断していて、7日から始めた関係者への聴取に加え、今後、引き上げられるヘリの機体を調べるなど、事故原因や当時の状況を詳しく調べる方針だ。

離島医療充実にヘリ搬送不可欠

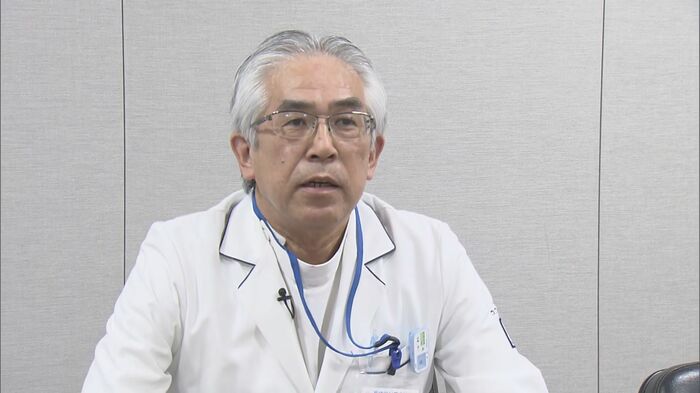

今回の事故を受け、患者を送り出した搬送元の長崎県対馬病院の八坂貴宏院長は、「非常に残念。だが、離島医療の充実のため、ヘリ搬送は不可欠。対馬の経済圏は福岡。搬送事案も多い。早く安全に運べるやり方や対策を考える必要がある」と語った。今回のヘリ搬送した患者は、脳の病気で、検査の結果、ヘリでの搬送を決めたという。

対馬病院からは、これまで福岡和白病院に対し、年間50~60人の患者を送り出してきた。対馬病院の搬送手段は、事故があった「ホワイトバード」のほか、防災ヘリ、県のドクターヘリ、海上保安部のヘリ、自衛隊ヘリがある。当面は、ホワイトバード以外を患者搬送に使うことになる。

一方、これまで患者を受け入れてきた福岡和白病院は、緊急搬送ヘリの運用を一時停止することを決めた。離島などの救急搬送を支える「要」が使えなくなり、離島医療に少なからぬ影響を与えそうだ。

(テレビ西日本)