重症化すると命に関わる危険もある食中毒。1年のなかで発生件数が最も多いのは、実は3月なのだ。いったいなぜなのか。その実態を取材した。

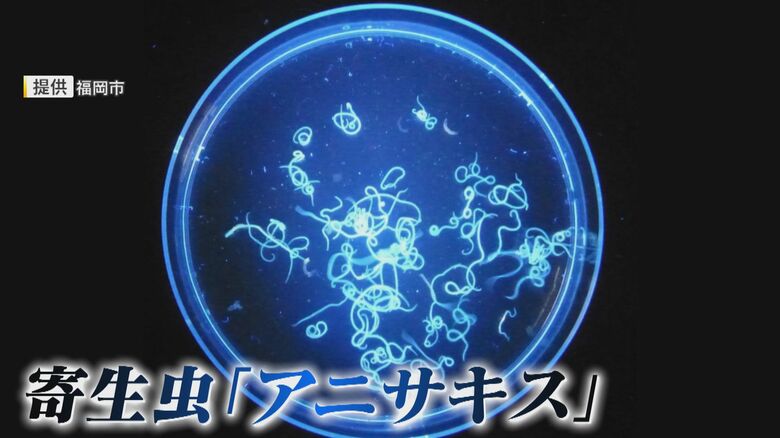

特殊ライトに浮かび上がる無数の物体

SNSの再生回数1800万回以上と大きな話題を集めた動画。それを見た街の人は「何か気持ち悪い…何だろう? 入っている…魚のなかに入っているのかな」「白い。もにょもにょしている」「この線状のやつ? 内蔵のなかを侵食している感じ」と気持ち悪い表情になるが、画面にクギ付けにもなってしまう。

動画に映っているのは、腹を割かれた大きなサバ。そこに特殊ライトを当て、浮かび上がったのは、にょろにょろとした無数の白い糸状の物体だ。

内臓から側面までびっしりと付着していて、その数なんと約200匹! 糸状の物体の正体が寄生虫「アニサキス」だ。

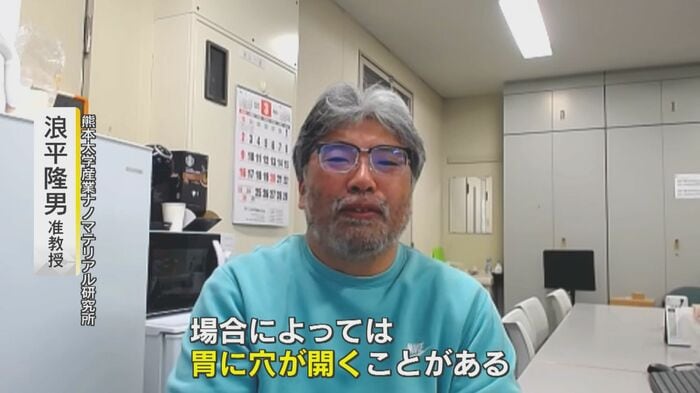

アニサキスとはサバやアジ、イワシなど、日頃、食卓で口にする身近な魚に寄生している生物で、食中毒の原因となる。熊本大学産業ナノマテリアル研究所の浪平隆男准教授は「刺身等と一緒に食べてしまうと、お腹のなかで暴れ回る」

「結果、炎症反応を起こして、腹痛や嘔吐、吐き気そういった症状をもたらす。場合によっては胃に穴があくことがある」と危険を語る。

食中毒「最多は3月」の理由は

食中毒といえば、気温が高く湿気の多い夏の時期に起きやすいというイメージを持つ人も多い。しかし厚労省がまとめた2023年の月別の食中毒発生件数は、今の時期「3月が最も多い」という結果になっている。

その原因として最も大きな割合を占めているのが、アニサキスをはじめとした寄生虫による食中毒なのだ。

福岡県でも2023年にアニサキスによる食中毒が51件も報告されている。博多の郷土料理「ゴマサバ」などサバを生で食べる食文化が福岡は根付いていて、県外から訪れる観光客にも人気が高い名物メニューとなっているが、熊本大学の浪平准教授は「生の刺身で食べる場合、冷凍するか、もしくはよく魚を見てアニサキスがいたら取り除いて食べて下さいとなっていますが、どうしても取りこぼしがあったりして食べてしまうと、食中毒を起こします」と注意を促す。

厚生労働省はアニサキス中毒の予防策として70℃以上の加熱またはマイナス20℃で24時間以上の冷凍を推奨している。

しかし、冷凍すると味が落ちたり変色したりするおそれもある。そんななか、世界初の装置が福岡で開発されているという情報がはいった。

世界初 巨大電力でアニサキス退治

取材班が訪れたのは、福岡市東区にある水産加工会社「ジャパンシーフーズ」。この会社では、天然物のアジやサバを1日約13トン分加工し、出荷している。機械で捌かれたアジの切り身は加工ラインで運ばれ、厳重な衛生管理のもと、骨などの異物が残っていないか入念にチェックされる。

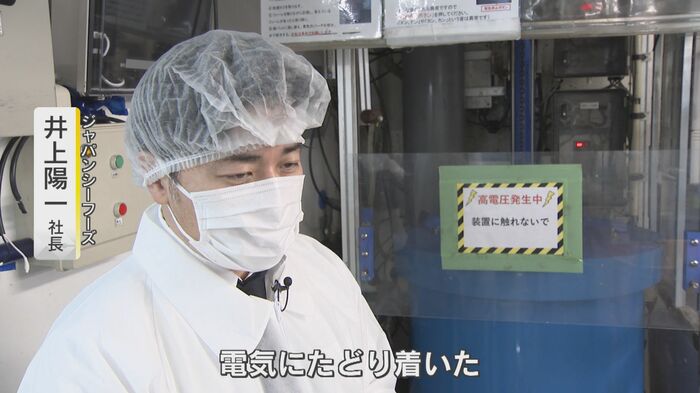

そして、水産業界で長年の悩みの種となっているアニサキスを退治する世界初の装置は、工場の奥にあった。「こちらが世界初の『パルス殺虫装置』というものです」とジャパンシーフーズの井上陽一社長が案内してくれた先には、ドラム缶のような青い筒状の装置。

一体、この機械の何が、どうスゴいのか? 「巨大電力パルスパワーで処理している」とジャパンシーフーズの中村謙吾さんが説明してくれた。装置は熊本大学の研究者と連携して3年かけて開発されたものだ。

パルスパワーとは、電気エネルギーを溜めて瞬きの1000分の1の早さで繰り返し発生させる巨大電力のこと。魚を塩水に漬け、蓄積した電力を放出すると瞬く間に魚に寄生していたアニサキスが死滅するという仕組みなのだ。

電力放出は一瞬のため、身の温度がほとんど上がらないのが大きな特徴で、中村さんも「見た目も分からないし、味も殆ど変わらない。パルス殺虫ができたことによって、冷凍しなくても安心安全な刺身を生でおいしくいただけるようになった」と信頼を寄せる。

2017年に芸能人のアニサキス感染が相次ぎ、売り上げが約2割減少した苦い経験が、きっかけだったという。井上社長は「本格的に取り組まなければならない問題だと受け止めて、さまざまな対策をしてきた。冷凍せずに殺す方法をいろんなことを実験しながら模索した結果、電気にたどり着いた」と話す。

魚の品質や味を落とさずにアニサキスを退治できる装置。将来的には飲食店でも利用できる小型タイプの実用化も目指しているという。

(テレビ西日本)