福島第一原発では2024年11月、廃炉作業の最大の難所とされる燃料デブリ回収に初めて成功した。

しかしその量はわずかで、推計880トンものデブリの取り出しのほかにも廃炉完了目標の2051年までには多くの課題が山積みとなっている。

一方で、政府は「原発と生きる」新たなエネルギー基本計画を示している。

2051年までの廃炉作業完了を目標に掲げる

廃炉に向けた作業が進む福島第一原発では2024年、最難関といわれるデブリの取り出しに初めて成功した。

ただし、その量はわずか0.7グラムだった。

これが廃炉への大きな一歩となるのか。

「イット!」の青井実キャスターが福島第一原発に入り、現状を取材した。

青井実キャスター:

福島第一原子力発電所行きのバスに乗り換えて、ここから向かうことになります。

福島第一原発にバスで向かう道中、何台ものトラックとすれ違った。

原発では今も作業が続いていることがうかがえる。

青井キャスターが最初に訪れたのは、原発事故が起きた1号機から4号機を見渡せる場所だ。

青井キャスター:

ここですか、これが1号機。テレビの画面で見るより物々しいと言いますか、まだこの状況なんですね。

14年前に水素爆発が発生した1号機は、放射性物質を含む粉じんの飛散を防ぐ大型のカバーで覆うための工事が進んでいた。

建物の上部には、今もまだがれきが残されたままだ。

東京電力リスクコミュニケーター・桑島正樹さん:

使用済み燃料を取り出すための準備を進めていくことになります。燃料デブリの取り出しも含めて、前人未踏のチャレンジになるので、やはり手探りでいろいろ進めている。

国と東京電力は、事故から40年後の2051年までに廃炉作業の完了を目標に掲げている。

しかし廃炉に向けては、3つの課題がある。

1つ目は「使用済み燃料の取り出し」で、これはすでに作業が進んでいる。

2つ目の「処理水」については、2023年8月に初めて海洋放出が行われた。

そして3つ目、最大の難関が「燃料デブリの取り出し」だ。

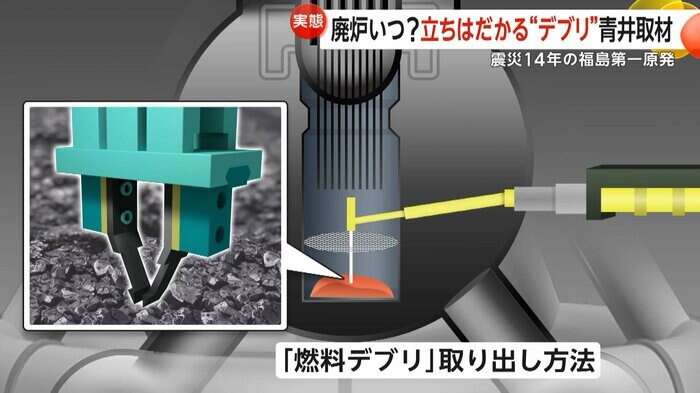

「燃料デブリ」とは、溶け出した核燃料が金属などの構造物と混ざり合った物質のこと。

1号機から3号機に、あわせて880トンあると推計されている。

燃料デブリはどのように取り出すのか。

今回取材できたのは、事故を免れた5号機だ。

燃料デブリが残る2号機と、ほぼ同じ構造をしている。

東京電力リスクコミュニケーター・桑島正樹さん:

ここは原子炉建屋の1階です。「X-6ペネ」という、原子炉の中にアクセスするための穴があります。

青井キャスター:

これだこれだ、この穴ですか。

デブリ取り出しのカギとなるのが「X-6ペネ」と呼ばれる直径55cmの穴だ。

この穴に遠隔操作でロボットアームを通してケーブルを垂らし、先端に備えつけられたつかむ器具で燃料デブリを採取する。

続けて向かったのは、デブリがあるとされる場所だ。

防護服を着て、手袋もゴム手袋を2重につける完全防備で行き着いたのが、原子炉格納容器の内部。

東京電力リスクコミュニケーター・桑島正樹さん:

まさにここが、先ほど見たX-6ペネの内側部分です。

青井キャスター:

外からアームを通してきて中にあるデブリを探して取っていくという作業が、ここの通路を通じて行われるわけですね。

格納容器のさらに奥に入ると、天井には無数の突起物が見える。

これは、原子炉の出力を調整するための制御棒だ。

この場所は5号機の圧力容器を支える土台部分で、当時使用していた機器が現在も残っている。

そのため放射線量が高く、取材中にはたびたび線量計が反応した。

こうした緊張感の中で、日々作業されているということが感じられる。

そして、同じ作りの2号機の金網の下の部分に、燃料デブリがあるのだという。

東京電力リスクコミュニケーター・桑島正樹さん:

ある意味このグレーチング(金網)ではなくて、さらに一番下の階のところに燃料デブリがたまる状況です。

青井キャスター:

今われわれが通ってきたところの一番下に溶け落ちているデブリがあると。それを今一生懸命拾おうとしている。

燃料デブリの取り出しが初めて成功したのは、2024年11月だ。

つかむ部分は5mmで、取り出せた燃料デブリは、わずか0.7グラム。耳かき1杯分だった。

青井キャスター:

かなり細かい作業ですね。

東京電力リスクコミュニケーター・桑島正樹さん:

0.7グラム。遠隔でやるのがいかに難しいか。

青井キャスター:

直線でアームが降りて、簡単にいくんじゃないかと思いがちですが。

事故発生から14年で取り出せた燃料デブリは880トンのうち、0.7グラムだ。

すべてを取り出すまでには、途方もない時間が必要となることが分かる。

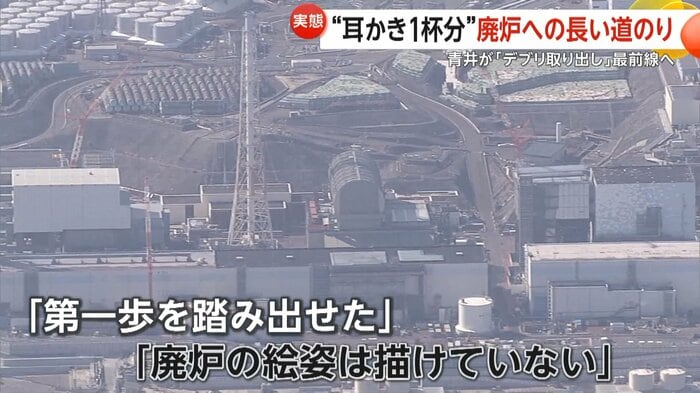

本丸への第一歩を踏み出せるも廃炉の絵姿は描けず

青井キャスター:

ここの発電所は双葉町と大熊町にまたがっていますが、住民が戻って来られない現状をどう感じていますか。

東京電力リスクコミュニケーター・桑島正樹さん:

その方に対しましては非常に大変申し訳なく考えている。計画的に安全第一に事を進めていくということが、安全・安心につながっていくのかなというふうには考えている。

廃炉はいつになるのか。東電の副社長で、廃炉と汚染水対策の最高責任者に話を聞くことができた。

東京電力廃炉・汚染水対策最高責任者 小野明プレジデント:

燃料デブリの取り出しは福島第一の廃炉の本丸ですので、本丸に向けて第一歩を踏み出せたのは非常に大きいと思います。

「第一歩を踏み出せた」と話したが、「廃炉の絵姿は描けていない」という。

東京電力廃炉・汚染水対策最高責任者 小野明プレジデント:

(この先の)絵姿を描くだけの情報が集まっていないので、これをなるべく早く集めていくのが一番大事なポイントだと思います。

一方で、明るい兆しもあった。

処理水の海洋放出により、1000基以上ある貯水タンクが徐々に減ってきている。

2月にはタンクの解体も始まり、空いたスペースの活用方法も決まっていた。

東京電力リスクコミュニケーター・桑島正樹さん:

燃料デブリを取り出したものを保管したりとか、その機器をメンテナンスするとか、スペースが必要ですので、取り出したエリアにデブリ関連の施設を作っていくという計画です。

青井キャスター:

今回取材を終えて発電所を離れた際に、いつもと違う緊張感にいつもの取材とは違う疲れを感じました。VTRにもありましたが、廃炉作業を進めている中で、周辺住民の皆さんに迷惑をかけていると謝る担当者の方の姿を見て、複雑な思いを感じました。

一方で、政府の新たなエネルギー基本計画では、「原発と生きる」という原発回帰を鮮明に打ち出している。

仮に「原発で生きる」とするならば、その覚悟の必要性が問われているともいえる。

(「イット!」3月11日放送より)