元日経xwoman編集長は、男か女かだけで働き方が決まってしまうことを“性別ガチャ”と定義し、女性活躍を進める方策を伝えている。性別ガチャ”が生まれた時代変遷を辿る。

家庭を持つと突如やってくる“性別ガチャ”

“性別ガチャ”は元日経xwoman編集長の羽生祥子さんが定義した造語。性別だけの理由で勝手に生き方が決まってしまうことを、おもちゃ売り場やスマートフォンなどのソーシャルゲームの「ガチャ」になぞらえた。

“性別ガチャ”=性別の理由だけで本人の個性や希望に関わらず、生き方や働き方が決められてしまうこと

「女性活躍」というと「女性だけ優遇して」「なぜ女性だけ」という声はあるだろう。羽生さんは2月に「ながさき女性活躍推進会議」が主催する講演会で、“性別ガチャ”を克服し、女性活躍を進めるための方法を伝授した。

「日本では社会に出て家庭を持つタイミングで突如として“性別ガチャ”がやってくる。女性という理由だけで、同じスタートラインに立てない人が多い」と指摘する。

“性別ガチャ”発端は国家施策

「男か女か」に日本人が左右されがちな現状について、羽生さんは「時代ごとに変遷してきた『男性像」『女性像」があるからだ」と話す。

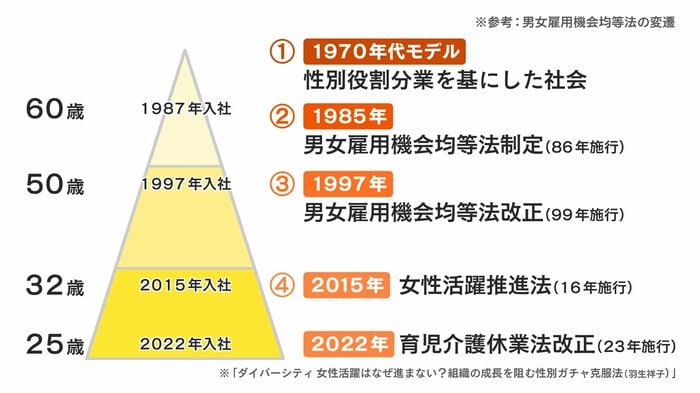

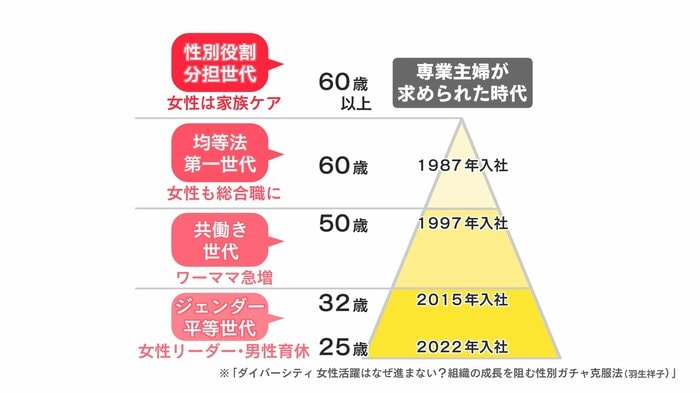

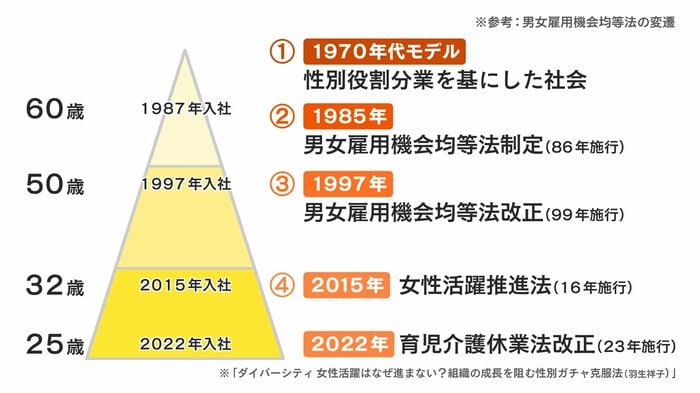

日本では経済や政治状況で、時代ごとに男女の役割が変わってきた。男女共同参画に関する制度も変化し、4つのフェーズにわかれる。

<1970年代>

性別役割分業が基本になっていた時代だ。戦後の高度経済成長期とその後に訪れる低成長時代で、「国家施策」として「家事や育児、介護」といった“家族の支え手”としての役割を「女性」が果たすよう強く求めたのだった。

家庭が社会の最も大切な中核であることは理解できても、その担い手を「女性だけ」に強く求めたことが、“性別ガチャ”の発端だと指摘している。

“おかしかったこと”を正常に戻す

<1980年代半ば>

職場での性差別をなくすことを目的とした「男女雇用機会均等法」が制定された。法律の施行年に入社した人は現在は60歳前後だ。この世代の女性は「働く女性の道を切り開いた」と言っても過言ではない。

性別による禁止事項=募集/採用/配置/昇進/教育/福利厚生/退職/解雇⇒努力義務

性別による禁止事項のはずが「努力義務」どまりとなった。とはいえ、これまで職場における「性差別があった」ことを認めている。

結婚したら花束をもらって退社する「寿退社」が当たり前だった時代。しかし、今それが行われたらどうだろうか。そんな時代があったことを考えると、「女性活躍=女性優遇だ、逆差別だ」ということは誤解だと羽生さんは指摘している。“おかしかったことを正常に戻す”。この作業を遅まきながらも懸命にたどっているのが、今の日本のダイバーシティ推進の現在地だ。

社会の都合でキャリアが翻弄され続ける女性

<1997年>

職場での性差別は「禁止」となった。共働きモデルの転換宣言だ。

施行は1999年。現在50歳以上は、性差別が禁止されていなかった時代に入社し、働いてきた世代だ。結婚して子供を育てながら仕事をすることが当たり前となり始めたものの、両立には本人はもちろん周りも会社も戸惑っていた時代。女性の昇進昇格に懐疑的だったり、管理職なんて負担じゃないかと心配されたりして、戸惑いながらキャリアを築き上げた世代ではないだろうか。

働く女性が増え、産休育休制度が進化していった時期でもある。景気の回復の兆しがみえるとその都度女性の力が産業に必要だと言われ、パートや派遣労働として働く人が増えたのもの事実だ。女性のキャリアは政治的、経済的要請によって決められ、社会の都合で翻弄されていた。

ジェンダー平等の時代へ

<2015年>

「女性活躍推進法」が登場。女性の育成や登用を計画し公開することが義務化された。同時に政府が目指したのは「男性育休取得の推進」だ。

<2022年>

「育児介護休業法」が改正された。その後、政府は「共育て」というスローガンを発信し、男性も先進国と同じレベルに家事育児を担おうという方針を出した。男性育休制度もかなり進化し、取得期間や回数が柔軟になり、いまに至る。

このあたりに入社した人達は「ジェンダー平等世代」だ。男女平等が当たり前の教育を受け、社会はそれを当たり前に行っていると思っていることだろう。

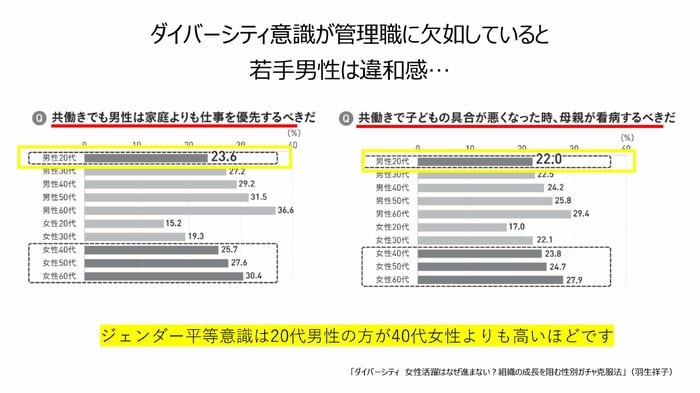

厚労省が行った共働きに関する調査結果では「共働きでも男性は家庭よりも仕事を優先すべきだ」と答えた20代男性は23.6%。女性の40~60代よりもその割合が低い。ジェンダー平等意識は40代女性よりも20代男性の方が高いということを証明している。

組織や企業での意識改革を女性管理職や育休パパといった「本人」任せにするのはナンセンスだといのうのが羽生さんの指摘だ。該当者を取り巻く「周り」が変わり、画一的な組織を抜け出して環境を変える必要がある。そうして初めてイノベーションが起こり、組織の力が変わる。

そのためには管理職の働き方も見直す必要がある。“性別ガチャ”による働き方ではもはや組織が成り立たない。年代ごとの時代背景や価値観をアップデートする「管理職の多様性」もまた、女性や若手をひきつけ、育成につながる。

性別や年齢といった「特性」で機会を遠ざけられることなく、公平にチャレンジできる機会平等な組織を目指すことが、社会で選ばれ、生き残っていく企業となるのではないだろうか。

意思決定層への女性の登用とパイプラインの構築

長崎では、10年前から女性がいきいきと活躍できる環境づくりに取り組んでいる企業を表彰している。

これまでに33の企業等が受賞。女性の管理職登用が進んでいたり、子育てと仕事の両立制度を設け利用率も高いなど「女性が活躍している企業」として高い評価を受けている。

ある企業の担当者は「まず従業員が声を上げやすい環境かどうか。会社は一人一人の声に耳を傾け、その都度必要なことをアップデートし続けることで、従業員の『やりがい』につながっていく」と話す。

表彰を行っている「ながさき女性活躍推進会議」は「今後は意思決定層への女性の登用とパイプラインの構築が重要になるので、企業同士で繋がれるようすそ野を広げていきたい」と話す。

「人」を財産と捉え、性別に関係なく活躍できる環境を作ることができるか。「女性活躍」という言葉がなくなり、みなが等しく機会を与えられて活躍できることが推進会議が目指す姿だ。

(テレビ長崎)