普段の生活であって当たり前の「トイレ」。災害で水が止まったらどうなるか。長崎市で市民を対象にした研修会が行われた。

救世主は「紙おむつ」と「新聞紙」

地震などの災害で水道水が使えなくなると、多くのトイレが使えなくなるおそれがある。トイレの対策について学んでもらおうと、長崎市で自治会関係者などを対象にした研修会が開かれた。

くまもと水と福祉の研究室の長谷川高士さんは「紙おむつ」や「新聞紙」が有効な手段だと話す。

紙おむつに使われる吸水性ポリマーは水気を吸い取るとゼリー状に固まるため、漏れ出す心配がない。使用済みの紙おむつと同じように水気を吸わせきれば、災害時には排せつ物はごみとして出せる。

新聞紙を細かく切って水気を吸わせるのも有効だという。

災害現場では“尊厳”をいかに守るか

研修会では、参加者も紙おむつに水気を吸わせる体験をしてみた。

「しばらくしたら完全に水を吸ってしまった。紙おむつの力はすごい」と驚いた様子だった。

人は1日に5回は用を足すといわれ、トイレを我慢すると死に至る可能性もあるとされている。自分を守るためにも、災害時のトイレの準備が必要だ。

研修会で長谷川さんは「過去の災害現場では“尊厳”が軽んじられる場面がたくさんあった。この方法は尊厳を大切にするための最後のとりでだと思う。決して便利で快適な方法ではないが、同意できる可能性がまだある」と話す。

簡易トイレ 排泄物は“託す”気遣いを

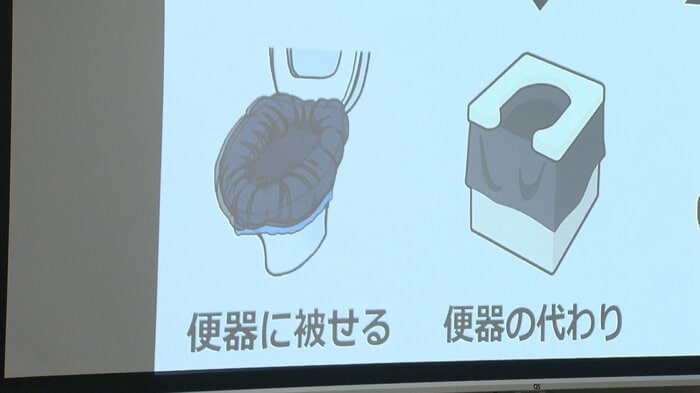

段ボールなどに袋をかぶせてトイレを作り、紙おむつや新聞紙などで水気を吸わせると簡易トイレになる。

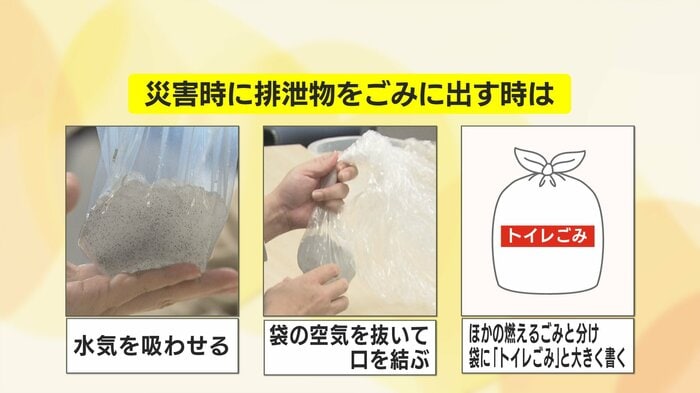

使用後は以下のポイントを守ると、ごみ収集に出すことも可能となる。

1.災害時には、紙おむつや新聞紙などに水気を吸わせれば、排せつ物でもごみ収集に出すことができる。

2.その際には、排せつ物を入れた袋は空気を抜いて口を結ぶ。

3.ほかの燃やせるごみとは分けて専用の袋を作り、「トイレごみ」と大きく書くこと。

収集してくれる係の人への気遣いも災害時だからこそ大切だ。「捨てる」ではなく「託す」という気持ちで、災害時のトイレ対策を考える必要がある。

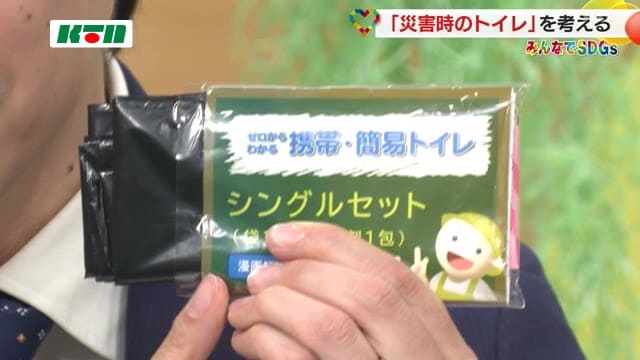

市販の「携帯・簡易トイレ」も種類が豊富になった。相場は1回分で100~200円。インターネットでの販売やホームセンター、100円ショップなどでも取り扱っている。

長崎市は避難者3000人と職員600人の2日分の非常用トイレ約3万6000袋を備蓄している。ただ、いつまで続くかわからない断水に備えて、それぞれが備えをしておくことが重要だ。

(テレビ長崎)