プレスリリース配信元:東京ガス株式会社

東京ガス都市生活研究所は本日、都市生活レポート「在宅避難を“自分ごと”に~エネルギーも『自分で備える』防災行動のヒント~」を発行しました。

同研究所は、災害発生に伴う在宅避難とその際に重要となるエネルギーの備えに着目し、1都3県在住の男女1600名に調査を行いました。首都直下地震等への備えが喫緊の課題となっている中、都市部の避難所の収容人数には限りがあり、在宅避難を想定した備えが求められています。本レポートでは、防災意識を高め、防災行動を実践するためのヒントをご紹介します。 本レポートのダウンロードはこちら

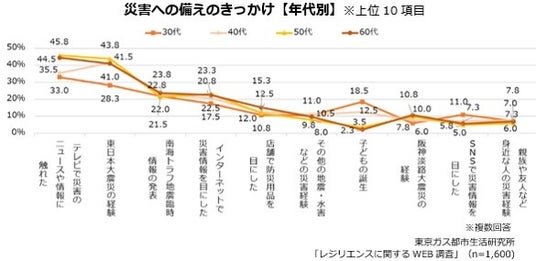

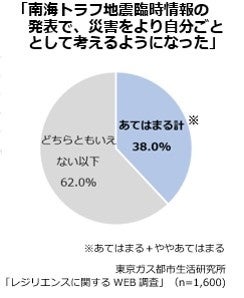

■災害経験や災害報道に触れたことが「備え」のきっかけに

災害への備えのきっかけとして、テレビで災害のニュースに触れたことや東日本大震災の経験が高くなっています。2024年8月の南海トラフ地震臨時情報もきっかけとなっており、約4割の人が「南海トラフ地震臨時情報の発表で、災害をより自分ごととして考えるようになった」と回答しています。

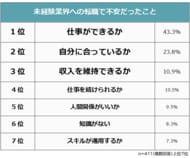

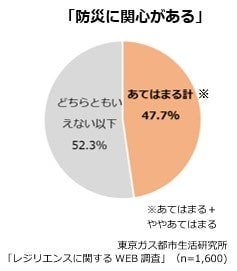

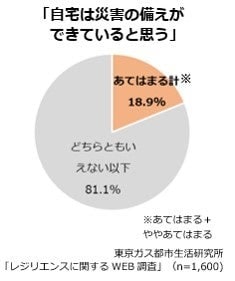

■「備えができている」と自己評価している人は2割程度

約5割の人が防災に関心がある一方で、「災害への備えができている」と自己評価している人は約2割にとどまっており、特に、女性や若い層で「何を備えたらよいかわからない」と回答した割合が高くなっています。

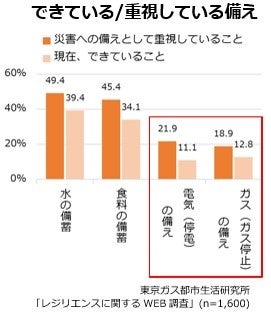

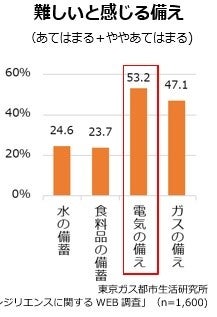

■特にエネルギーは、水や食料に比べて備えられていない

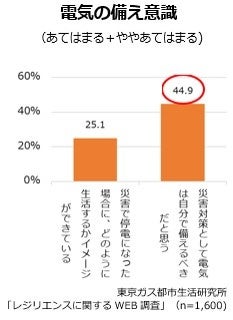

電気やガスの備えを重視している人は約2割、実際に備えができている人は1割程度にとどまっています。その背景として、災害に伴いライフラインが停止した時の生活をイメージできていないことが要因とわかりました。また、4割以上の人が、「災害対策として電気は自分で備えるべき」と考えている一方で、「電気を備えることは難しい」と感じる人は半数を超えています。

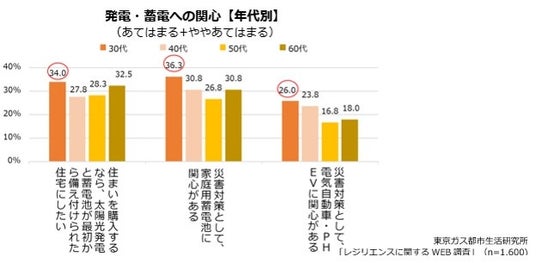

■災害対策として、若い世代で発電・蓄電機器への関心が見られる

災害時にエネルギーを備えるための機器として家庭用の発電・蓄電機器があります。特に30代において、家庭用蓄電池や電気自動車・PHEVへの関心が高くなっています。

レポートでは、上記の他、住まい選びのニーズや備蓄の実態・意識、防災意識が高い人が実践している備えについて、具体例とともに紹介しています。

*調査時期:2024年10月、調査方法=インターネット調査/調査対象:一都三県在住30-69歳の1600名

<東京ガス都市生活研究所について>

東京ガス都市生活研究所は、1986年7月に設立されました。

社会の変化や都市に暮らす生活者についての多面的な調査・分析をもとに、将来のライフスタイルやニーズを予測し、生活者のより良い暮らしのためのさまざまな提言を行っています。

企業プレスリリース詳細へ

PR TIMESトップへ

データ提供 PR TIMES

本記事の内容に関するお問い合わせ、または掲載についてのお問い合わせは株式会社 PR TIMES (release_fujitv@prtimes.co.jp)までご連絡ください。また、製品・サービスなどに関するお問い合わせに関しましては、それぞれの発表企業・団体にご連絡ください。