日常時も非常時も活用できる、日本初の“フェーズフリー”の町役場として、2023年に完成した北海道・小清水町の新庁舎「ワタシノ」を取材した。非常時にはダンススタジオがけが人などの受け入れスペースとなり、カフェスペースが炊き出しの現場に様変わり。共助が地域の絆を強め、有事の備えにもつながると専門家は評価する。

にぎわいを生み出し共助を育む町役場の新拠点

有事の際には町の人が集まる防災拠点に。

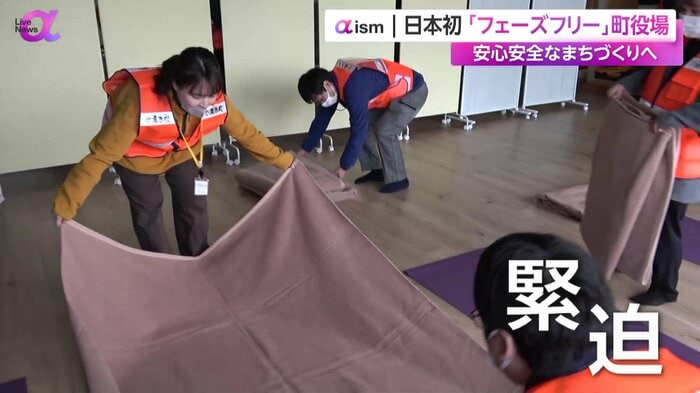

女性たちがレッスンで汗を流すダンススタジオ。この場所が、床に毛布が敷かれ、何やら緊迫した雰囲気に。

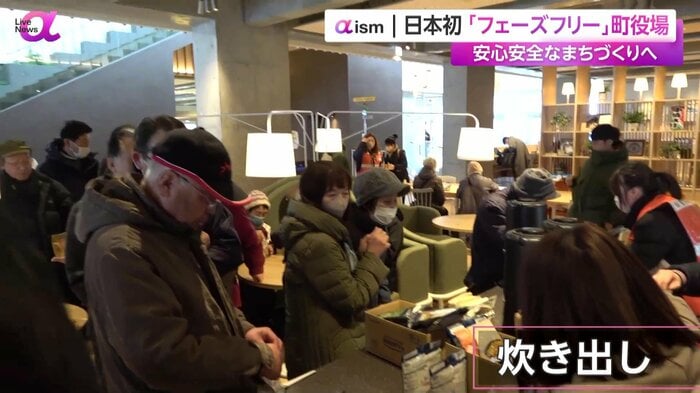

さらに、居心地の良さそうなカフェスペースが、行列ができる炊き出しの現場に様変わり。

北海道東部に位置する人口約4500人の町、小清水町。2023年に完成した役場の新庁舎「ワタシノ」、その建物の中に入ってみると――。

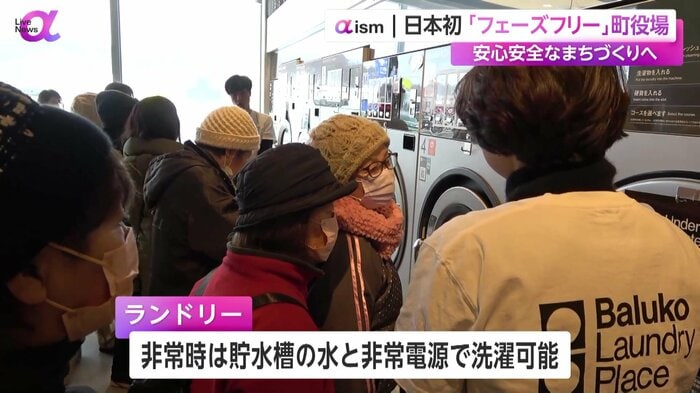

突然現れたのは、おしゃれなカフェ。さらに隣には、最新のランドリー設備。反対側にはボルダリングの壁まである。

実はこの施設、災害時には避難所や防災拠点にもなるフェーズフリーの町役場だ。

フェーズフリーとは身の回りにある物やサービスを、「日常時」「非常時」とフェーズを分けることなく、いつでも役立てようという考え方で、役場としては日本初の施設となる。

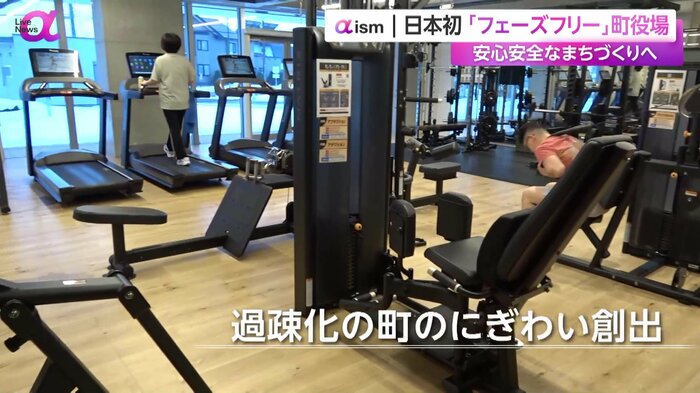

町の人に普段から親しんでもらえるよう、カフェやランドリー、フィットネスジムを併設しているほか、過疎化が進む自治体のにぎわいの創出やコミュニティの形成など、日常時・非常時を問わず、より多くの人に利用してもらおうという狙いがある。

企画・デザインを手がけた乃村工藝社・大橋隆太プランナー:

共助というのが一つのテーマになっていて、やっぱり多くの人、町民はもちろんですけど、いろんな人が関われるような場所づくりというのが、デザイン・企画においても一番の重要なポイントになっています。

普段使いが安心に…住民に寄り添うフェーズフリーの町づくり

この日、役場の完成後、初めて防災訓練が行われた。地震により停電、断水が起きたという想定。職員が慌ただしく準備に取り掛かる。

フィットネスジムではマシンを移動させて、避難スペースを確保。ダンススタジオでは床に毛布を敷いて、けが人などの受け入れに備える。避難場所を求め、町の人が続々とやって来た。

職員:

体調いかがですか?普段と変わりなければ「〇」と記入してください。

どうすれば避難してきた人を安心・安全に受け入れることができるのか、試行錯誤を繰り返す。

ランドリースペースは、非常時には貯水槽の水と非常用電源で洗濯も可能だ。

さらに役場の隣にドラッグストアを誘致し、非常時には普段、商品として販売されるものを支援物資として供給することを含んだ、町づくり全般に関わる包括協定を結んでいる。

この日の訓練には町の人や職員を含め約200人が参加。最後はカフェスペースを利用して炊き出しが行われ、町の人に振る舞われた。

訓練に参加した人:

みんなと触れ合いをするというのを目的で来てるんだけど。

ーー普段から役場を利用するか?

訓練に参加した人:

利用します。近いんですよ家が。

訓練に参加した人:

スタッフも職員も一生懸命だし、普段顔見知りというか狭い町なので、顔見知りの人もたくさんいるし安心。

小清水町・久保弘志町長:

やはり常日頃来ている場所じゃないと、おそらく災害時には来ていただけないと思っていますので、全国的に広がっていけばいいかなと思っています。

いつも暮らしている場所が命を守るーー。フェーズフリーによる安心安全の町づくりが、小さな町の役場で進んでいる。

住民参加・公民連携・地域密着が育む強い絆

「Live News α」では、デロイトトーマツグループ執行役の松江英夫さんに話を聞いた。

海老原優香 キャスター:

この「ワタシノ」という施設名の由来は、私の場所・私の町という形で、町づくりに関わって欲しいという思いが込められているそうです。ぴったりですよね。

デロイトトーマツグループ執行役・松江英夫さん:

本当にそういった取り組みが、地域の絆に繋がっているのが大きいと思います。この「絆」があるが故に、町役場が「共助による居場所」という存在になっていると思います。

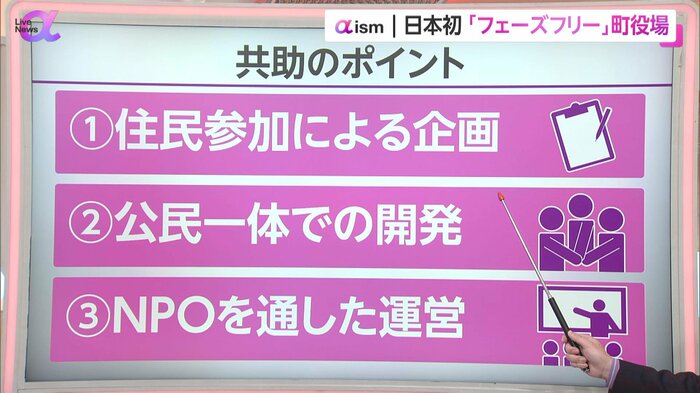

共助の裏側にはどんなことがあったか、ポイントが3つあると思います。

1つ目は「住民参加による企画」ということで、町役場の新庁舎を建てる時に、住民の方々のアンケートの上位3つ、ジム、カフェやコインランドリーを実際に建てた。まさに「住民参加型」。

2つ目には、公民一体での開発ということで、自治体の方とデザイン会社をはじめとする10社ぐらいの民間企業がワンチームになって、いろんなアイデアを出した。さらに最近では、地元の温泉を有事に役立てようということで、スタートアップとも取り組んでこの場を広げている。これも非常に大きいポイントだと思います。

海老原キャスター:

どんどん新たなアイデアを出し合っているということですね。

デロイトトーマツグループ執行役・松江英夫さん:

3つ目の「NPOを通した運営」について、町の職員の方もそうですし、地域おこし協力隊や商工会、まさに地元に密着した方々で運営をする。これもまさに共助として大きい役割を果たしていると思います。

こういった共助による居場所づくりができた「絆」こそが、実は有事における最大の備えなのではないかなと思います。こういった絆を深めながらも、この輪が全国に広がる展開にぜひ期待したいと思います。

海老原キャスター:

職員の方も「町の方々の居場所になれば顔を覚えられるようになる。子どもにも声をかけあって、町全体で未来を担う子どもたちを育てていけるようになりたい」とおっしゃっていました。

(「Live News α」2月7日放送分より)