東京・港区で20日、気候変動やAI(人工知能)、宇宙開発に取り組むスタートアップや大学生が未来志向の技術を紹介する「ディープテック」に特化したイベント、「ディープトーク」が開催された。

専門家は、ディープテックの市場規模は今後10年以内に5.5倍に成長する見通しがある一方、投資家からの資金調達だけでなく、政府や公的機関による研究開発助成や事業会社との連携など、多様な支援が必要不可欠だと指摘する。

次世代技術「ディープテック」が描く課題解決

スタートアップの経営者と大学生が提示する、ディープテクノロジーの可能性とは。

「今、人類がどんどん抱えている問題の中で、人口問題、環境問題。実は、宇宙開発をすることで解決可能です」

東京・港区で20日夜、開催されたのは、ディープテックに特化したイベント。

その名も「ディープトーク」。

“ディープテック”とは、気候変動など世界に大きな影響を与える課題を、科学的な発見や最新技術を使って解決を目指す取り組みのこと。

日本でも、経済産業省がディープテックを支援するなど、今注目されている。

この日、気候変動・AI・宇宙の3つをテーマに起業家とその分野を研究する大学生が登壇した。

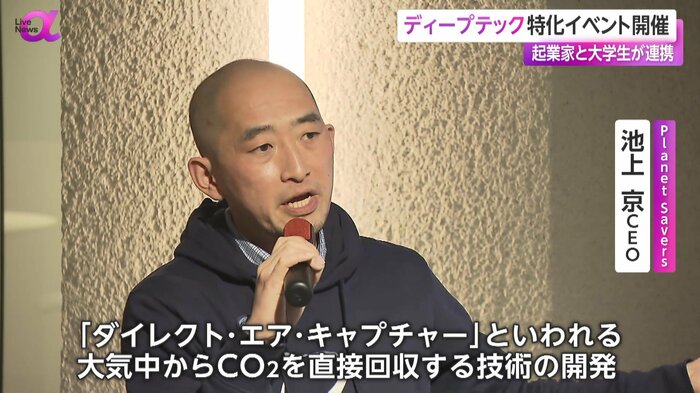

Planet Savers・池上京CEO:

私たちが今取り組んでいるのが、「ダイレクト・エア・キャプチャー」といわれる、大気中からCO2を直接回収する技術の開発です。

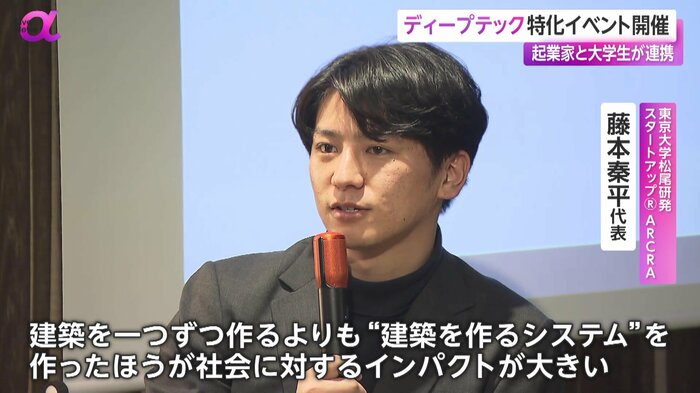

東京大学松尾研発 スタートアップ®︎ ARCRA・藤本秦平 代表:

建築ということを生かして、AIというものを世の中により価値のある形で提供するにはどうしたらいいかと考えると、建築を1つずつ作るよりも、建築を作るシステムを作った方が社会に対するインパクトが大きい。

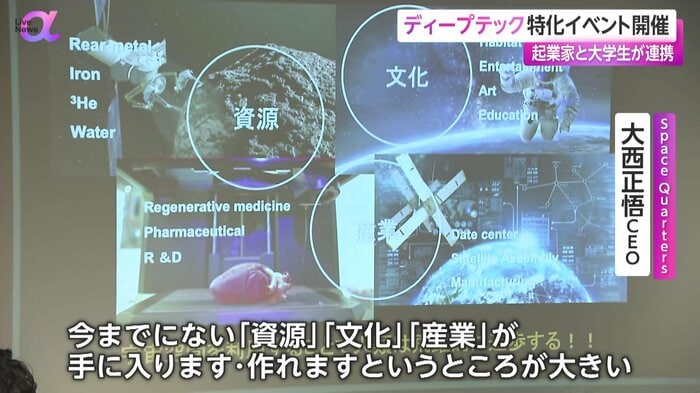

Space Quarters・大西正悟CEO:

宇宙空間を利用すると、今までにない「資源」・「文化」・「産業」というのが、手に入ります・作れますというところが大きなところで、それによって人類が飛躍的に進歩する。

将来の活用への期待はあるものの、資金調達など課題が多いといわれるディープテック。

イベントを通して認知度を広げ、ビジネスマッチングを目指す。

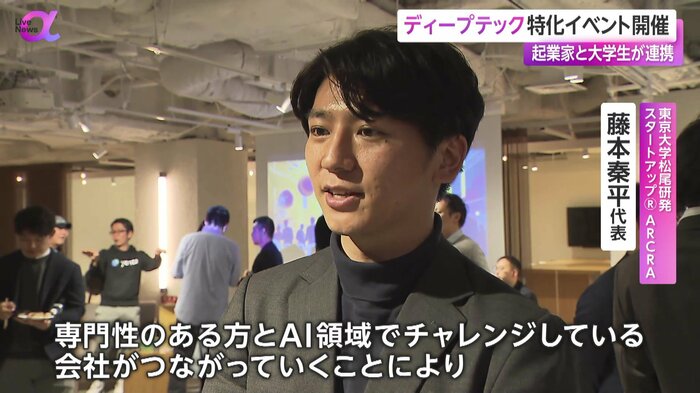

東京大学松尾研発 スタートアップ®︎ ARCRA・藤本秦平 代表:

より活発にコミュニケーションが取れる機会があればあるほど、専門性のある方とAIという領域でチャレンジしている会社がつながっていくことにより、新しいイノベーションが生まれていくだろうと感じている。

今回のイベントの中には、高校生もいた。

参加した高校2年生:

高校生なので(ディープテックについて)くわしくはなかったが、CO2を大気中から回収できるんだとか、いろんな発見があってすごくびっくりしました。

参加者:

どうやったら地球以外に住めるんだろうと考えた時があって、実際に技術があるというのを知って、移住したいなと思ってしまった。

主催者は――。

アトラエ・岡利幸 取締役CTO:

(ディープテックは)ものすごくマニアックだし、一般理解が得られないが、こういう場を通して興味・好奇心が強い方が、ビジネスの世界で活躍されている方が集まって、「そんな技術、ぼくにはできないが、社会実装できる脈を持っている」とか、いろんなことがかけ算されるといいなと思っている。

成長市場へ資金調達・事業開発の高い壁

「Live News α」では、大阪公立大学 客員准教授の馬渕磨理子さんに話を聞いた。

堤礼実キャスター:

ーーディープテクノロジー、どうご覧になりますか?

大阪公立大学・馬渕磨理子客員准教授:

最先端技術を指すディープテックは、長期的に必要な技術と期待されていて、トランプ新政権も重要視しています。

世界での市場規模は現在、日本円で1052億円。今後10年以内に5800億円と、5.5倍に成長する見通しなんです。

社会課題の解決やまったく新しい産業の創出に貢献する可能性がある一方、研究開発と多額の投資を必要とするため、“ハイリスク・ハイリターン”な領域と言えます。

堤キャスター:

ーー多額の資金調達、このあたりは難しさもありそうですね?

大阪公立大学・馬渕磨理子客員准教授:

ディープテックのスタートアップ企業は、資金調達や事業開発において困難に直面しています。

そのため、VC(ベンチャーキャピタル)やCVC(コーポレートベンチャーキャピタル)といった投資家からの資金調達だけでなく、政府や公的機関による研究開発助成や、事業会社との連携による共同研究開発など、多様な支援が必要不可欠だと思います。

「知のオーケストラ」が創る持続可能な成長エコシステム

堤キャスター:

ーーこの分野で成長していくためのポイントは、どこになってくるんでしょうか?

大阪公立大学・馬渕磨理子客員准教授:

ディープテックのような、複雑でリスクの高い分野では、エコシステムの存在が極めて重要です。

各プレイヤーが自社の強みを生かしながら、相互に補完し合うことで、イノベーションの加速、新たな市場の創出、そして持続的な成長を実現することができます。

こうしたエコシステムとは、まさに「知のオーケストラ」とされています。

堤キャスター:

ーー「知のオーケストラ」とは、どういうことでしょうか?

大阪公立大学・馬渕磨理子客員准教授:

エコシステムは、個々の企業や組織が単独で活動するよりも、はるかに大きな価値を生み出せます。

そして、リスクの分散・金調達の円滑化・知見を共有していくこと、人材の育成など、さまざまなメリットを享受することができます。

多様な才能を持つプレイヤーがそれぞれの専門性を奏でることで、社会を変えるイノベーションという美しい響きが生まれていきます。この響きが広がることで、私たちをより豊かで持続可能な未来へと導いてくれるはずです。

堤キャスター:

私たち人類の持つ課題に対して、長期的に持続可能な解決策を探ることで、世界における日本の競争力を高めることにもつながることを期待したいです。

(「Live News α」1月21日放送分より)