2050年にCO2排出を実質ゼロにする脱炭素社会の実現「カーボンニュートラル」を目標に掲げている東京都は、大田区に水素プラントを自前で整備するなど水素社会実現に向けても本格的に取り組んでいる。実現には様々な課題がある中、課題の1つとなっているコスト面では、川崎重工が2031年以降に現在運用している小型運搬船の100倍以上の液化水素を搭載可能な大型船ラインアップを拡充していく予定としてる。都は、2030年が水素社会の到来を感じる年にしたいと意気込んでおり、2040年頃には、燃料電池の鉄道車両やトラック、フォークリフトの他、水素燃料バイクを街で見かけるようになるなどの未来を描いている。

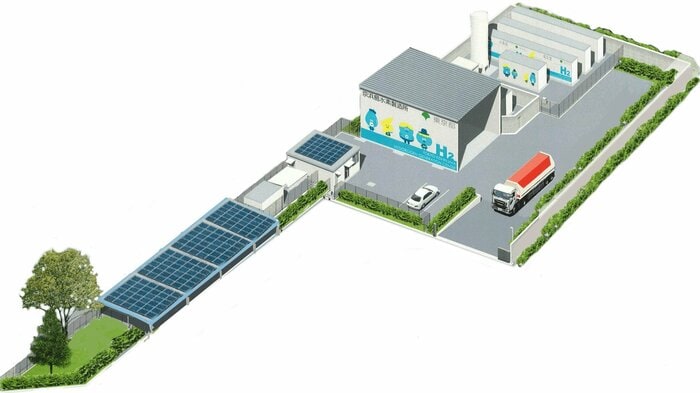

都内初、水素製造工場を大田区京浜島に整備中

2024年11月末、小池知事が、ホンダの青山真二副社長とともに発売されたばかりの新型燃料電池車に試乗した。

試乗後、報道陣の前で、「これからも東京都は水素をしっかり進めてまいります」と力強く語った。

その言葉通り、東京都は水素社会実現に向けて本格的に取り組んでいる。

どれくらいか、というと水素のプラントも自前で作っているのだ。

2024年都内では初めて、再生可能エネルギーを電源とした、水を電気分解して水素を製造する工場を整備していて、現在、大田区京浜島にある2255平方メートルの敷地で建設工事を進めている。

なぜ水素なのかーー。

水素は、色々な資源から作ることができるため、エネルギーの大部分を海外からの輸入に頼っている日本にとってエネルギーの安全保障に貢献するものと期待されている。

さらに、気候変動への対応とエネルギー安定供給の両面から切り札と考えられているからだ。

そして、水素は使ってもCO2を出さない。

東京都では、2030年に温室効果ガス排出量を半減する「カーボンハーフ」、2050年にはCO2排出を実質ゼロにする脱炭素社会の実現「カーボンニュートラル」を目標に掲げているが、2022年度の削減状況は2000年比で4.4%にとどまっていて「カーボンハーフ」達成には、2030年までに残り45.6%分の削減が必要になっている。

しかし、東京では現在、エネルギー生産で排出されるCO2の約7割は発電によるもので、そのうち8割強が天然ガスや石炭など化石燃料を燃やして発生している。

こうした化石燃料依存の社会を続ける限り、目標達成は困難で、使うエネルギーを減らすとともに、再生可能エネルギーの活用を増やすことが重要になる。

水素社会実現の課題に“コスト”

水素社会の実現には様々な課題があり、その1つがコストだ。

再エネ由来の水素、いわゆる「グリーン水素」は日本でも作れるのだが、再エネに限りがあり、電気代の高い日本で作ると燃料としてはコストがかかりすぎてしまうため、国内での製造コストが下がるまでの当面の間は、オーストラリアなどから水素を輸入する予定だ。

そして、輸入する水素の運搬を担う企業の1つが、川崎重工だ。

2022年に液化水素を船に搭載して国際輸送を成功させ、現在は小型の液化水素タンク1基分を運ぶ小型の液化水素運搬船でパイロット実証を行っている。

水素を液化するためにはマイナス253度にする必要があり、技術的に難しいとされているが、マイナス162度まで冷却させる液化天然ガス運搬船のノウハウを生かしたという。

川崎重工の水素戦略本部・吉村健二理事は、「2030年には現在開発中の中型運搬船での商用化実証を、2031年以降は現在運用している小型運搬船の100倍以上の液化水素を搭載可能な大型船のラインアップを拡充していく予定です。もちろん運搬船の動力は水素エンジンです」と語る。

現在のタイムスケジュールでいけば2030年には、川崎臨海部に大量の水素が貯蔵されることになる一方で、水素を使うためには、貯蔵タンクから使う場所への供給ラインが整備する必要がある。

そして、新たにパイプラインを敷設すれば莫大なコストがかかる。

そこで現在検討されているのが「共同溝」や、通信ケーブルなどが敷設されている「とう道」、「管路」などのインフラを活用してパイプラインで水素を運ぶというシナリオ。

NTT東日本グループは東京都と実現可能性の調査に向けて協定を締結し、NTTグループが敷設した管路などが活用できないか、現在調査を実施している。

パイプラインが整備されれば、水素ステーションや空港や港、オフィスや家庭でも水素を燃料として使えるようになる。

一般家庭で使う燃料電池車に最大135万円補助も

水素を「作る」、「運ぶ」までは見通しが見えてきたのだが、水素を「使う」ところが増えなければ意味がない。

水素で走る燃料電池バスは既に導入されていて、東京都内だけで118台(2023年度末現在)導入されている。

東京都では、国の補助と合わせるとディーゼル車と同じ価格で購入できるよう補助事業を行っている。

中小企業の場合、燃料電池大型トラックの導入支援に上限9600万円、燃料電池小型トラックに上限2600万円の補助をそれぞれ行う。さらに水素燃料と軽油の価格差に対する燃料費支援も行う。

一般家庭で使う燃料電池車に対しても、最大135万円の補助事業を普及促進のために実施している。

水素関連事業に世界各国が巨額予算

水素関連事業は、経済を発展させながら環境配慮の取組につながるため、世界各国で巨額の予算を組んで推進している。

東京都が貿易・投資における協力の協定を結んだオーストラリア・クイーンズランド州は巨額の予算を投じて、再生可能エネルギー比率を2035年までに80%に引き上げる目標を掲げている。

州の計画によると、環境への取り組みを強化することで、水素関連事業が発展し、2040年までに3万人以上の雇用が創出されるとしている。

都はこうした事業を推進し、2030年が水素社会の到来を感じる年にしたいと意気込んでいる。

そして、2040年頃には、燃料電池鉄道車両や燃料電池トラック、水素燃料バイク、水素電池ドローン、燃料電池フォークリフトが街で見かけるようになり、オフィスや家庭の電源も水素エネルギーを利用する未来を描いていて、今後15年で燃料の在り方が大きく変わっているかもしれない。

※記事写真は中型液化水素運搬船完成予想画(提供:川崎重工)