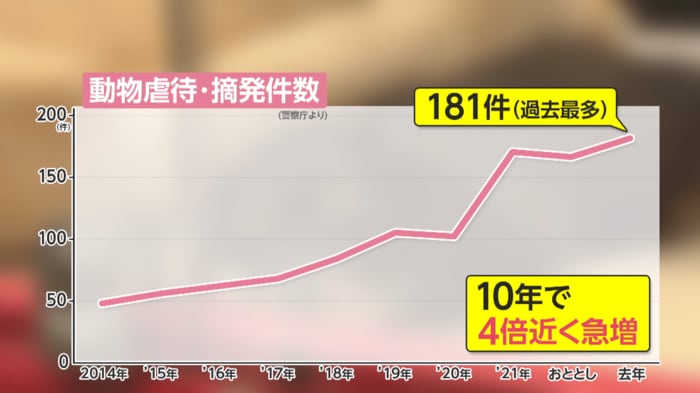

近年、急増している動物虐待。警察庁によると、2023年の1年間に、動物愛護法違反で摘発された事件は、全国で181件と過去最多に上った。また摘発件数は、ここ10年で4倍近くにも急増しているという。

虐待を解決するため、警察の捜査に欠かすことのできない専門家たちがいる。「Live News days」では、担い手不足も課題となる中、専門家たちが事件捜査に奔走する姿を取材した。

捜査を支える「法獣医学」とは?

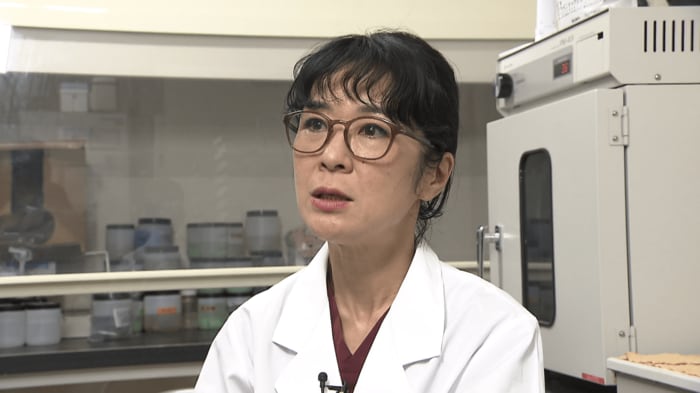

「法獣医学」という分野がある。虐待をはじめとした動物の不審な状況を、獣医学的な根拠やアプローチを用いて解明するというもので、その専門家は日本国内にわずかしかいない。

その1人が、東京・武蔵野市にある日本獣医生命科学大学の田中亜紀特任教授だ。大学には事件性が疑われる動物が、全国の警察などから持ち込まれ、解剖が行われている。

日本獣医生命科学大学・田中亜紀特任教授:

獣医学的な判断をして警察に報告して、警察の方で事件性があれば捜査をしましょうとか。

グラウンドで見つかった不審な猫 解剖の結果は…?

日本獣医生命科学大学・田中亜紀特任教授:

では、始めて行きますね。

10月22日の午前10時、この日は猫の解剖から始まった。東北地方にある教育機関のグラウンドで、体の一部だけが見つかり、依頼が来たという。

解剖は基本的に2人及び3人1組で行われ、1人がハサミやメスを握り、もう1人が記録・写真係となり、傷の深さや長さなど確認できた所見を記入していく。

毛皮を剥いで初めて分かる打撲や内出血の痕があるため、わずかな所見を見逃すことがないよう、目を細める。

日本獣医生命科学大学・田中亜紀特任教授:

切断面全体に土砂が付着。ここに皮下出血。周囲に出血の痕がないので、死後の骨折と思われます。

解剖は40分ほどで終了。この不審な猫は、教授の目にどのように映ったのだろうか。

日本獣医生命科学大学・田中亜紀特任教授:

切断面が「不正」で、引きちぎられたような所見がみられました。いわゆる子猫だったので、ハクビシンやアライグマなどに狙われやすく、捕食の可能性が高いのではないかと。

田中特任教授によると、切断面が直線的であることを「正」といい、人為的に鋭利なもので切断された可能性がある。

今回は、切断面が不正であったこと、かつ子猫であったことなどから、野生動物による捕食の可能性が高いとの判断に至ったという。

動物虐待の摘発件数は急増 解剖も“自転車操業”

2023年の1年間に、動物愛護法違反で摘発された事件は、181件と過去最多。ここ10年で、4倍近くに急増している。

教授らの解剖件数も増加傾向にあり、年間200件以上に上っていて「ほぼ毎日電話が鳴っています」と話す。

日本獣医生命科学大学・田中亜紀特任教授:

毎週いただいた依頼をその週で行いきれないので、自転車操業というか。人員も限られていますし。

“SNS鑑定”まで…役割が多様化の一方、担い手不足が課題に

さらに、教授らが行うのは解剖だけに留まらない。生きた動物に加え、最近増加しているのが動画の鑑定だという。

SNSなどに虐待が疑われる動画が投稿されると、警察から教授の元に依頼が来る。

日本獣医生命科学大学・田中亜紀特任教授:

動画上で、猫がバケツの中で泳がされているんですが、これは虐待ですかと。通報があったので動画を見て下さいと。

不必要な痛みやけがが与えられていないかという観点のもと動画を確認し、「棒でつついたら失明しますよね」「肋骨が折れるのではないか」などと指摘するという。

また動物愛護法で、獣医師には虐待が疑われる動物を発見した場合の通報義務がある。

「法獣医学」という分野やその専門家たちの重要性はますます高まり、求められる役割も多様化していると言えるが、国内で「法獣医学」を学ぶ教育環境は限られ、担い手不足が課題となっている。

田中特任教授自身も、セミナーやシンポジウムで全国各地を飛び回り、普及活動に奔走している。

日本獣医生命科学大学・田中亜紀特任教授:

動物虐待をまず見過ごさないで犯罪としてきちんと検挙しましょう、対応しましょうというところを、今は目指している。大学教員なので教育の体制、大学での受け皿を、今後も整備していきたい。

【取材・執筆:フジテレビニュース制作部 大久保裕】