障がいがある子供の歯科治療は難しい。子供が暴れ安全に治療できないなどの理由で受診を断られるケースもある。長年、地域に根差した障がい者専門の歯科医院を取材した。

障がいあってもなくても同じ思い

福岡市博多区の『おがた小児歯科医院』の石倉行男院長は、障がい者歯科の専門医の資格を持つ。おがた医院は、通常の歯科医院とは異なり、障がいのある子供たちも専門医が診療してくれる数少ない歯科医院で、1日に訪れる80人ほどの患者のうち半数以上が、障がいがある。

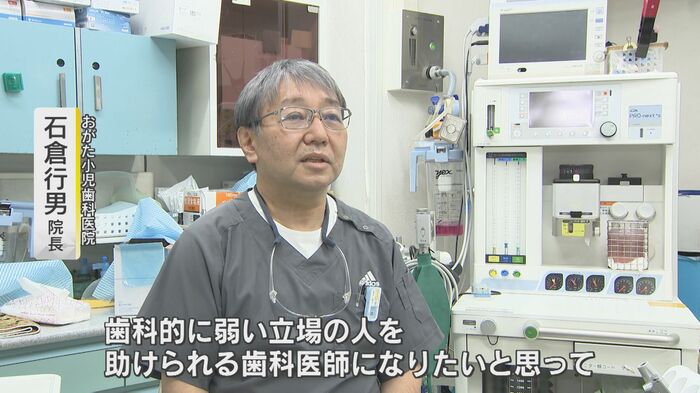

なぜ障がいのある子供を専門に治療する歯科医を目指したのか?石倉院長に尋ねると「歯科的に弱い立場の人を助けられる歯科医師になりたいと思った。

診療が必要な人に安全で安心できる環境でしっかりした診療を提供することに尽きる。障がいがあってもなくても同じ思いで治療している」と語った。

患者の特性に合わせた細かい工夫

この日訪れた患者は、はみがき指導を嫌がっているという男の子。いわゆる自閉症と重度の知的障がいがあり、今は歯科衛生士と歯ブラシに慣れる練習をしている。この歯科医院に通い始めて半年。絵付のカードを使い、これからやることの説明を受けながら徐々に歯磨きに慣れていくというのだ。

また、泣き声を上げる子供と泣き声を聞くのが苦手な子供の診療時間を分けたり、診察室に行くのを嫌がる患者を無理に連れていくことはせず、待合室で診察したりすることもある。患者の特性に合わせた細かい工夫をしているのだ。

歯科診療所の数は全国でも多いが

福岡県内には歯学部のある大学や歯科専門の大学が複数あることもあり、都道府県別にみると人口10万人あたりの歯科診療所の数は全国3位と多い。しかし障害者歯科の専門医や認定医の資格を持った人がいる歯科医院は、県内17施設に留まっている。

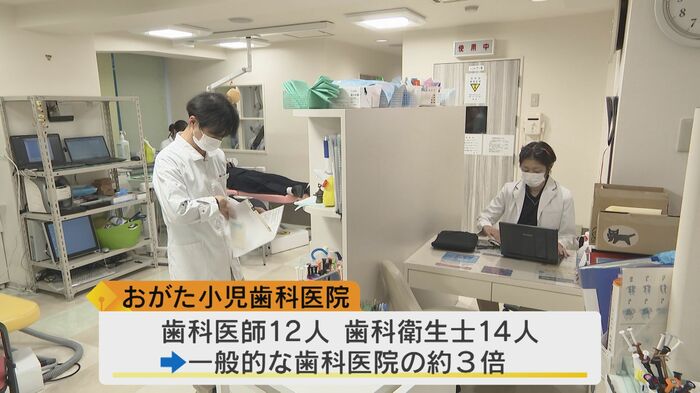

おがた小児歯科医院には歯科医師12人、歯科衛生士14人と一般的な歯科医院と比べて約3倍のスタッフが働いている。多くの人員を確保することで1人1人の患者に時間をかけて丁寧に接することができるのだ。

歯医者と聞いただけで暴れる子供も

「きれいにするだけだよ。この前できたから大丈夫」と緊張している男の子に優しく声をかける石倉院長。障がい者歯科の専門医の資格を持つ石倉院長だが、診療がうまく進まないこともある。この日は重度の知的障がいがある9歳の男の子の虫歯治療の日だ。治療には笑気麻酔という鼻から吸い込むタイプの麻酔を使うのだが、器具を見るのが初めてだった男の子は、怖がって手や足を動かし治療を拒否する。「大丈夫。そしたら別の方法で。もう1回やり直し」とこの日の治療はいったん中断。石倉院長は決して急がず子供のペースに合わせて治療を進める。

元々は母親と共に別の一般歯科に通っていたという男の子。その際、『歯の治療は怖い』というイメージがついてしまい歯医者に行くと言うだけで子供が家で暴れてしまって大変だったと母親は話す。しかしこの医院では、新しい治療をする時に『これで治療するよ』と医師が機械を先に見せてくれるので子供も安心するという。本人の中で納得がいかないと口に入れさせないので時間がかかっていたのだ。「先生にはかなり辛抱強く治療してもらっている」と、母親は感謝を口にした。

言語聴覚士が指導「言葉の教室」

また、この歯科医院では、歯の治療はもちろん子供たちが正しく言葉を話せるようにと「言葉の教室」を開き、訓練することにも力を入れている。言葉を教えているのは歯科医院ではなかなか見ない言語聴覚士の資格を持つスタッフで、子供と1対1で個別に指導するのが特徴だ。ある患者の母親は「1年前と比べて娘の言葉が聞き取りやすくなった」と訓練の成果を実感している。

しかし、なぜ歯科医院で、言葉の訓練をするのか?石倉院長に聞くと「ダウン症の子供は特徴的な歯並びや唇が閉じにくいとか、舌が前に出やすいことなどが原因で喋りが聞こえにくかったり、うまく人に言葉を伝えられなかったりする」とその重要性を強調。歯や唇などの特性が言葉の遅れにも影響することから歯科医院と連携することでスムーズに言葉の学習を進められるというのだ。

「出来なかったことが出来たり、出来なくても頑張ってくれたり、そういった日々の患者との触れ合いが続けられる限り大変さは忘れてしまう。そんなに大変と思ってやったことはない。ずっと続けていって最終的に100年続く歯科医院であれば嬉しい」と語る石倉院長。8年前からは訪問診療も始め、1ヵ月に60人ほどの患者宅を訪問している。

全ての人に医療を平等に。障がい者や地域に寄り添った医療活動に多くの人々が支えられている。

(テレビ西日本)