スマートフォンを操作しながらの自転車運転、いわゆる「ながらスマホ」。便利な反面、重大事故につながる危険な行為だ。2024年11月から、自転車の「ながらスマホ」と酒気帯び運転に対する罰則が強化された。

自転車事故増加の主な原因は「スマホ」と「酒」

通勤通学や買い物など、ちょっとした移動に便利な自転車。多くの人が利用する一方で、自転車による事故は近年増加傾向にある。その主な原因として挙げられるのが「スマートフォン」と「酒」だ。

静岡市内で撮影されたドライブレコーダーの映像が、「ながらスマホ」の危険性を如実に物語っている。車がカーブを曲がろうとした瞬間、建物の陰から現れた自転車と衝突。自転車を運転する人の手には、光るスマートフォンが。

福岡市の事例では、車が交差点を右折する際、暗闇から現れた自転車がぶつかりそうになり転倒。この自転車の運転者も、スマホで通話中だったとみられる。

罰則強化で「ながらスマホ」抑止へ

こうした危険な「ながらスマホ」への対策として、道路交通法が改正され、2024年11月から罰則が強化された。これまでの「5万円以下の罰金」から「6カ月以下の懲役」または「10万円以下の罰金」へと厳しくなった。

さらに事故を起こした場合は「1年以下の懲役」または「30万円以下の罰金」となる。(※停止中の操作は対象外)

長崎県警交通部交通企画課の小川隆博管理官は、「自転車による事故・加害事故・被害事故を含めて携帯電話をしながらの事故が原因として挙がっているスマホの画面を見ていると前を見ていない状態となるため、事故につながる危険な行為」と警鐘を鳴らす。

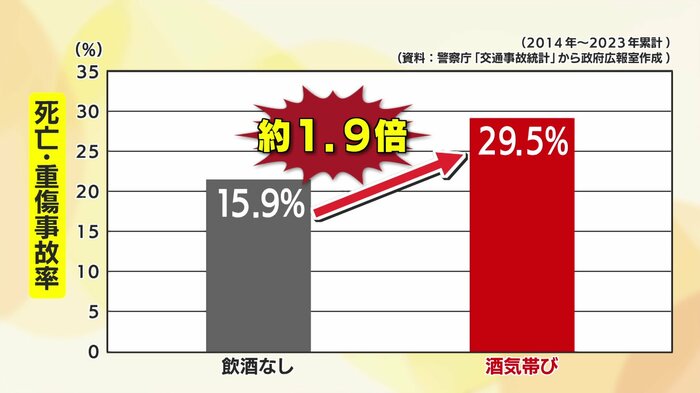

自転車の酒気帯び運転についても罰則が強化された。新たに「酒気帯び運転」が対象となり、「3年以下の懲役」または「50万円以下の罰金」が科せられる。さらに、自転車を提供した人や酒を出した人、同乗した人にも罰則が設けられた。警察庁の発表によると、酒気帯び運転による事故の死者や重傷率は、飲酒をしていないときと比べておよそ1.9倍にもなるという。

「ながら」の危険性

ながらスマホはどのぐらい危険なのか。コーンを障害物や歩行者に見立てて間を縫うように走る走行試験を行った。

何も持たなければ左右に大きく振れることはなくふらつきも少ないが、ながらスマホをするとふらついてしまい時折 足をついてしまう。

死角から現れた歩行者には対応が遅れ、一歩間違えれば重大な事故に繋がっていたかもしれない。

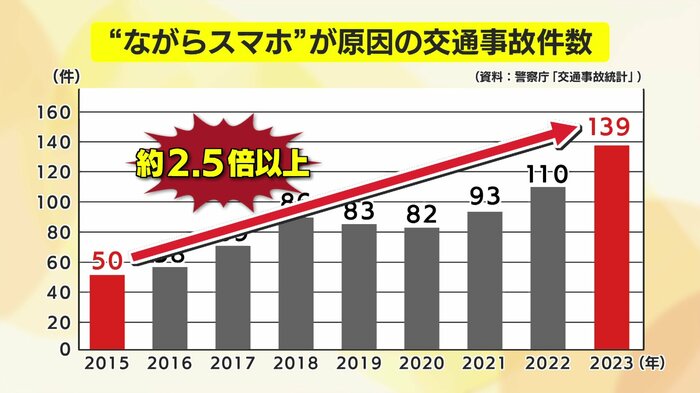

実際にながらスマホをしていた人の事故件数は、2015年と比べて全国でおよそ2.5倍以上に増えている。

酒を飲んだ人だけでなく提供した人も罰則

自転車の酒気帯び運転についても罰則が強化された。

深夜に撮影された酒酔い運転とみられるドライブレコーダーには、交差点を右折しようとした車にふらついた自転車が車を避けようと転倒してしまう映像が映っていた。これまでは、正常な運転ができない「酒酔い運転」だけが対象だったが、新たに酩酊状態ではない「酒気帯び運転」は3年以下の懲役または50万円以下の罰金となり、自転車を提供した人や酒を出したり、同乗した人にも自動車と同じように罰則が設けられた。

酒気帯び運転による事故の死者や重傷率は飲酒をしていないときと比べておよそ1.9倍にもなる。

長崎県内でも酒を飲んで自転車運転で書類送検

罰則が強化されものの長崎県内では2024年11月に入り自転車の酒気帯び運転が発覚した。長崎・大村市の20代の会社員の男は酒を飲んで自転車を運転した疑いで書類送検された。男は飲食店で酒を飲んだ後に自宅に帰ろうと自転車に乗っていたという。長崎県は坂が多く、他県と比べて自転車を使う人は少ないと言われている。それでも、県全体では2023年の1年間で97件の自転車が関わる事故が発生し、2人が亡くなっている。特に平地が多い諫早市と大村市では、合わせて37件の事故が起きた。

過去5年間で発生した自転車と歩行者の死傷事故24件を分析したところ、その半数がわき見運転など前方不注意が原因だった。長崎県警は、自転車用道路の整備が十分でないことも事故の要因の一つと考えている。

長崎県警交通部交通企画課の小川隆博管理官は「身近な乗り物でも運転をしていると凶器になり得る」と指摘し、「酒気帯び運転・ながらスマホの運転は絶対にしないでほしい」と呼びかけている。

自転車は子供から大人まで幅広い年齢層が利用する。だからこそ、「車両」という意識を持ち、安全運転を心がけることが不可欠だ。前を見て運転すれば防げる事故も多い。歩行者や他の運転者の安全を守るためにも、より一層の注意が必要となる。

(テレビ長崎)