10月30日の「食品ロス削減の日」を機に、ファミリーマートが感情に訴えるシールでの食品ロス削減を目指す実証実験を開始した。この取り組みを通し、年間200キロのロス削減が期待される。専門家は「食品ロス削減はSDGsに直結し、企業の評価向上にもつながる」と評価する。

感情に訴えるシールで食品ロス削減実験

10月30日は「食品ロス削減の日」、企業の取り組みを見つめた。

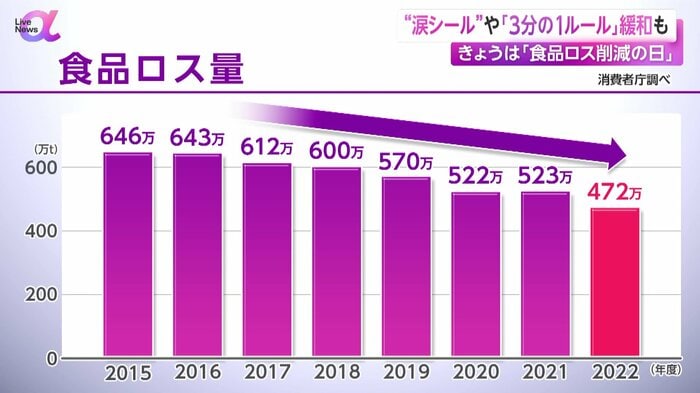

みなさんは「食品ロス」対策をしているだろうか。日本の食品ロスの量は、年々減少しているものの、年間472万トン出ているというのが現状だ。

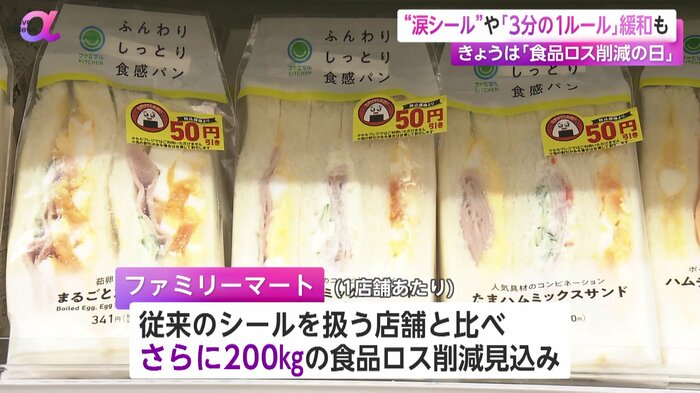

そんな中、今日からファミリーマートで始まったのは、「食品ロス削減」を目指した新たな実証実験だ。

丹羽うらら記者:

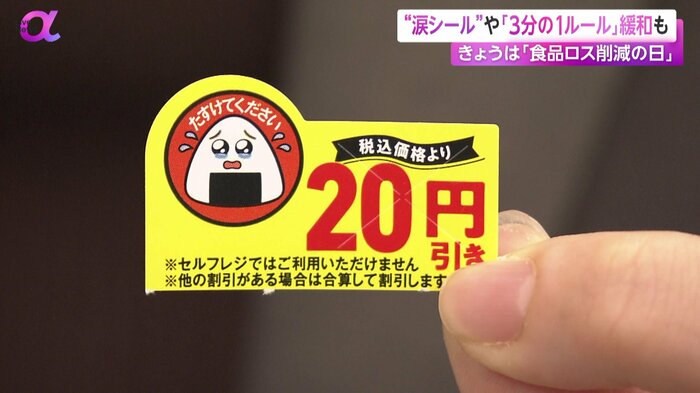

現在使われているのは、「ファミマのエコ割 20円引き」と書かれたのシールですが、新しいデザインが始まります。

シールに描かれた涙を流すおにぎりが訴えているのは、「たすけてください」。

消費期限が迫った商品に貼る新たな値引きシールに、「直接的な言葉がいい」との事前調査の意見を元に、消費者に訴えかけるようなデザインを採用した。

従来のシールを扱う店舗と比べて、さらに200キロの食品ロス削減を見込んでいるという。

ファミリーマート サステナビリティ推進部・原田公雄マネージャー:

お客様の行動をいかに感情に訴えて変えられるかというところが、すごく新しい取り組みだと思うので期待しています。

乳製品業界で見直し進む「3分の1ルール」

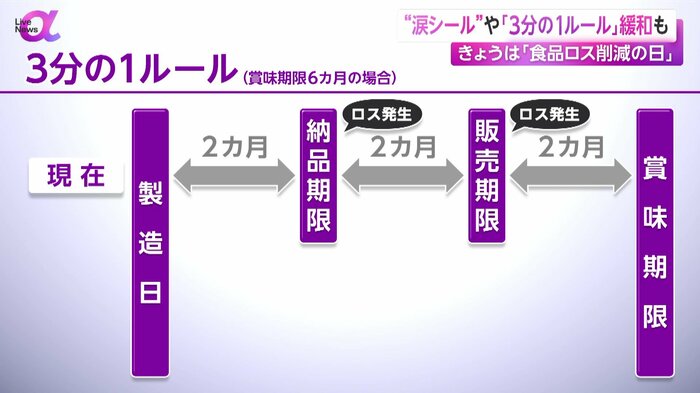

一方、近年、農水省が呼びかけているのは、「3分の1ルール」の見直しだ。

メーカーなどが製造した製品を、賞味期限の3分の1以内で小売店などに納品し、さらに3分の1以内で販売を終えるという、食品業界の暗黙のルールだ。

期限内に納品できなかったものは、賞味期限まで多くの日数があるにも関わらず、行き場がなくなり、廃棄されることも多かったという。

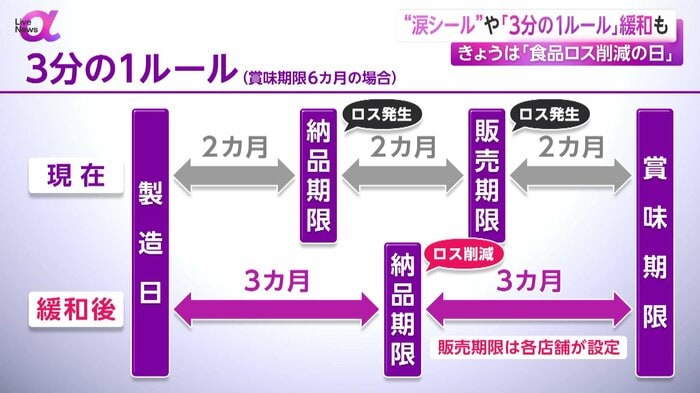

そこで、多くの業界で広がっているのが、納品期限の緩和だ。この動きは、賞味期限の長い食品で広がっていたが、期限の短い乳製品業界でも、日本乳業協会を中心にルール緩和の働きかけを2024年7月からスタートした。

納品期限を「賞味期限の2分の1」にしたうえで、販売期限を小売店などに設定してもらうことで、食品ロスの緩和などに期待できるという。

明治は、この取り組みに賛同し、対策を行っている。

明治 グローバルデイリー事業本部デイリー企画部・櫻井貴浩さん:

弊社の方では商品の賞味期限を延長させていただくとか、そういったところを少しずつ始めています。

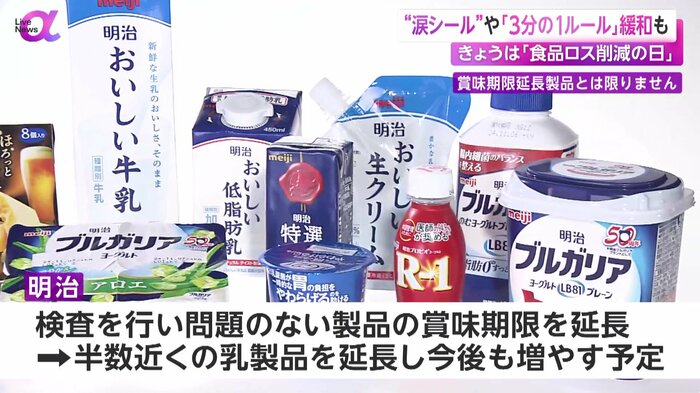

検査を実施し、問題ないという結果が出た製品に対し、賞味期限を延長する。

現在、半数近くの乳製品について延長し、今後も増やしていく予定だ。

明治 グローバルデイリー事業本部デイリー企画部・櫻井貴浩さん:

(明治ホールディングスとして)2016年比で2025年には、食品ロスの総量を半分以上減らすというのを 目標として掲げています。社会全体の協力がないと、やはりそういったところの目標は達成できないかなと思っています。

家庭からの食品ロス減少がSDGs目標達成に貢献

「Live News α」では、日本総合研究所 チーフスペシャリストの村上芽さんに話を聞いた。

堤礼実キャスター:

まだ食べられるのに、捨てられてしまう「食品ロス」は、減らしていきたいですよね。

日本総合研究所 チーフスペシャリスト・村上芽さん:

「食品ロス」の削減は、SDGsの目標12「つくる責任、つかう責任」のなかでも、身近に取り組みやすいテーマです。

「つくる責任、つかう責任」の中で、私たちに求められる「つかう責任」について言うと「1人1日、おにぎり1個分にあたる103g」の「食品ロス」があるとされています。

この内、およそ半分が家庭から出ているものなんですが、SDGsが採択された2015年と、最新のデータがある2022年を比較すると、1人あたりでは約17%、世帯あたりでは約27%減っています。

堤キャスター:

少しずつではありますが変わってきているんですね。

日本総合研究所 チーフスペシャリスト・村上芽さん:

SDGsが広がるとともに、取り組みの効果が出ていると思います。ただ、この家庭に関するデータは、家庭ごみを収集している自治体の内、ごみ袋を開封して、実際に中身を調べたデータを基に推計されています。

さらにロスを「ゼロにする」ことができれば、手間のかかる調査もいらなくなりますし、住民にとっては、地域のごみ処理場への負担を小さくすることもできます。

廃棄削減で評価向上 若者から選ばれる職場作りへ

堤キャスター:

食品ロスの残り半分を占める企業などが出す「食品ロス」についてはいかがですか。

日本総合研究所 チーフスペシャリスト・村上芽さん:

事業系の食品ロスも減少しています。企業としても、ロスを減らせると廃棄物の処理費用も減るという直接のメリットが生まれます。

企業がさらにロスを減らせると、「つくる責任」を果たすだけではなく、従業員からの評価も高められると思います。

堤キャスター:

それは、どういうことでしょうか。

日本総合研究所 チーフスペシャリスト・村上芽さん:

コンビニやスーパー、居酒屋などでは、実際にごみ出しの仕事をしているのは、学生のアルバイトなどが多いかと思います。

SDGsに関心が高い若い世代から見ると、食品ロスの削減を努力していない企業は職場として魅力に欠けるように映るかもしれません。これまでの当たり前を見直して、無駄を減らすために努力すると、企業の評価も高まるはずです。

堤キャスター:

いきなり食品ロスゼロを目指そうと思うとハードルは少し高く感じますが、1人1人が少し意識するだけでも結果は大きく変わるものです。この“少し”が増えていくと、社会も変わるはずです。

(「Live News α」10月30日放送分より)