全国の裁判所で発覚した重大な少年事件や民事裁判の記録の廃棄。

テレビ大分の取材で、関係者への処分は「厳重注意」などに留まり、懲戒処分は1件も行われていなかったことが明らかになった。

こうした対応に当事者や専門家からは厳しい声が上がっている。

永久保存の記録を廃棄した大分地裁 職員への処分は「厳重注意」

神戸連続児童殺傷事件など、重大な少年事件や民事裁判の記録が廃棄された問題。

2023年5月、最高裁は調査報告書を公表し、謝罪した。

大分地裁では永久的に残す「特別保存」としていた民事裁判6件の記録を廃棄。

記録の表紙に「特別保存」であることを「朱書き」しなければならないと認識していながら全くやっていなかったほか、システムへの情報入力ミス、後任に引継ぎしていないなど、職員が適切な事務を行っていなかったとしている。

人的なミスで失われた重要な記録。しかし、関係者に行われたのは懲戒処分に満たない処分だった。

大分地裁によると処分は管理職1人に対して「厳重注意」。また、それよりも軽い「注意や指導」をほかの職員にも行ったが、停職や減給などの懲戒処分は行わなかったという。

大分地裁は「事実に基づいて対処した」としている。

「身内に甘い」記録廃棄された裁判の当事者は憤り

大分地裁が廃棄した記録の中には2009年、竹田高校の剣道部員の工藤剣太さん(当時17)が熱中症で亡くなったことを巡る民事裁判の記録も含まれている。

この問題について、工藤剣太さんの父・英士さんは

「当然、懲戒処分くらいのものはあると思っていたので、今、聞いてびっくりした。いかに身内に甘いのかなとつくづく思う」と憤りをみせた。

裁判記録の廃棄 懲戒処分は全国で1件もなし 「この案件を結果的に軽視」 専門家は指摘

また最高裁によると、この問題に関して、全国の裁判所でも懲戒処分は1件も行われていないという。最高裁は「適切に対応したものと考える」とコメントしている。

こうした対応に公務員としての行政実務の経験がある、日本大学危機管理学部の鈴木秀洋教授は「この案件を軽視したことに結果的にはなると思う。(職員個人ではなく)組織全体の責任が考えられるものということであれば、組織として法制度をこれからこう変えていくとか、マネジメントをどう変えていくかという話になっていくと思う。今回はその両方が十分国民に見える形になってない」と指摘。

失われた重要な裁判記録。その後の裁判所の対応に厳しい目が向けられている。

記録の復元 「努力する」とした最高裁 1年経っても「検討中」

一方、求められているのが記録の復元だ。

最高裁は「困難」としつつも、2023年6月、工藤剣太さんの両親と面会した際、職員はできる限り努力する考えを伝えていた。しかし、それから1年以上が経過。工藤剣太さんの母・奈美さん

は「説明が一切ない。こちらから電話でたずねても『検討中です』という言葉しか返って来ないところに誠意を感じない」と語った。

また、工藤剣太さんの父・英士さんは「このまま、うやむやにして終わってしまうのではないかという気持ちがある」と、最高裁の対応について不安を抱いていた。

最高裁は記録の復元が困難であることを踏まえて、「他の方策を内閣府や国立公文書館と検討している」としているが、テレビ大分の取材に対し「協議が継続中であるため、現時点でお伝えできることはありません」とコメントしている。

戦後何十年も変わっていない「紙」というシステム

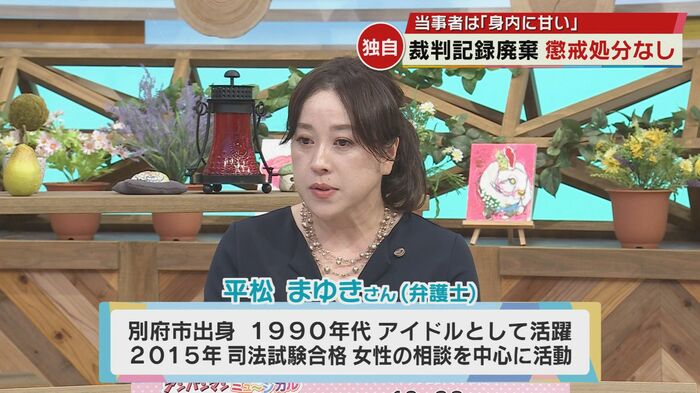

今回の件について、大分県弁護士会所属の平松まゆき弁護士は次のように指摘している。

平松弁護士:裁判が長期化すると記録は本当に膨大になる。裁判所の棚、一列どころか一部屋使わないといけないぐらい。どうしてかというと昔ながらの紙で裁判をするからで、紙で色んなものを提出するというシステムが戦後何十年も変わっていない。

平松弁護士:隣の韓国は全て電子化。デジタルで行っていて証拠の提出から裁判そのものもリモートでやったりしている。私も実際、裁判を韓国で見たが、日本がいかに遅れているかを痛感した。今回の大分の裁判所の問題も、紙が増え続けるからこそ、どこかで整理していかないといけないという意識が働いたからだと思う。今後は日本も電子化を進めていくべき。とはいえ、デジタル化されてもヒューマンエラー、人為的ミスは起こってしまう。法曹界全体で再発防止に取り組んでいかないといけない。工藤さんの記録は絶対に失ってはいけない財産だったと思う。

国民の財産ともいえる重要な裁判の記録。どのように守り伝えていくのか。意識と仕組みの見直しが問われている。

(テレビ大分)