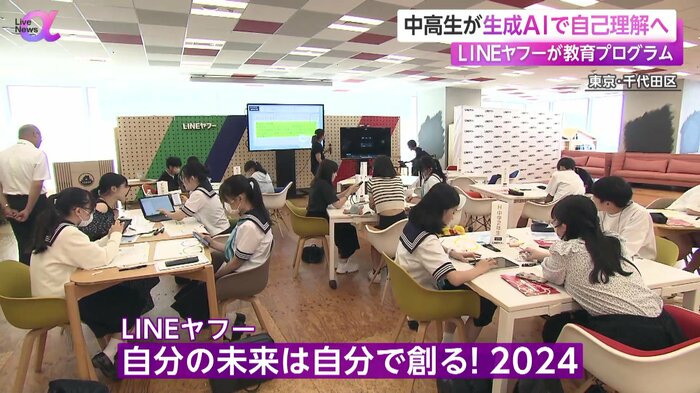

LINEヤフーは、生成AI(人工知能)を使った中高生向けプログラムを実施し、学生たちはAIとの対話を通じて、自分の将来の可能性や夢を具体化し、実現に向けた行動を考えた。

専門家は、AIが自己決定力を養う手助けになる可能性があると指摘している。

生成AIで自己理解を深めるプログラム

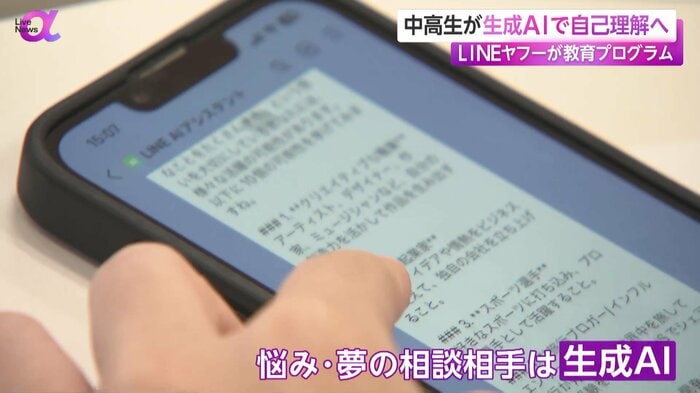

中高生が生成AIを相手にキャリア相談を行い、未来に思いをはせた。

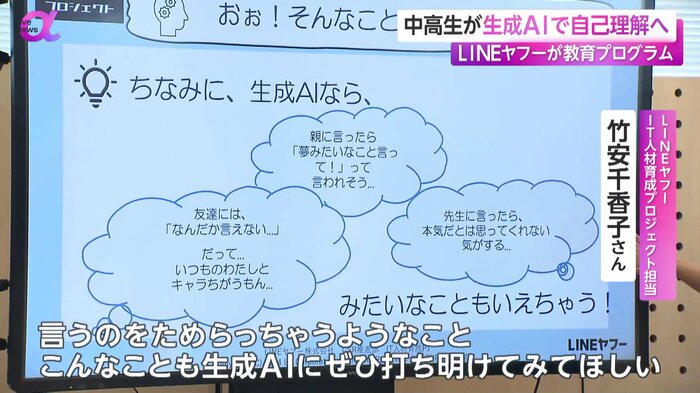

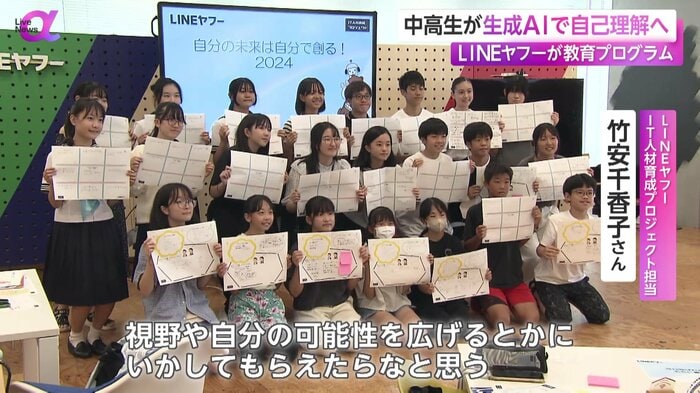

LINEヤフー IT人材育成プロジェクト担当・竹安千香子さん:

「こんな私、そんな私、将来どんな活躍の可能性がある?10個教えて」と打ってみてください。

21日、「LINEヤフー」が行ったのは、中高生を対象にした生成AIを使ったプログラム。

テーマは、「自分の未来は自分で創る!」だ。

情報収集などで使用することが多い生成AIだが、今回は、周りにはなかなか言えない悩みや、夢の相談相手として活用する。

学生たちは、思考の幅を広げ、自分自身をより深く知るという課題に取り組んだ。

LINEヤフー IT人材育成プロジェクト担当・竹安千香子さん:

言うのをためらっちゃうようなこと、こんなことも生成AIにぜひ打ち明けてみてほしい。そうするとちょっと、いつもと違う回答が得られると思います。

自分たちにはどんな可能性があるのか、課題に取り組む表情は真剣そのものだ。

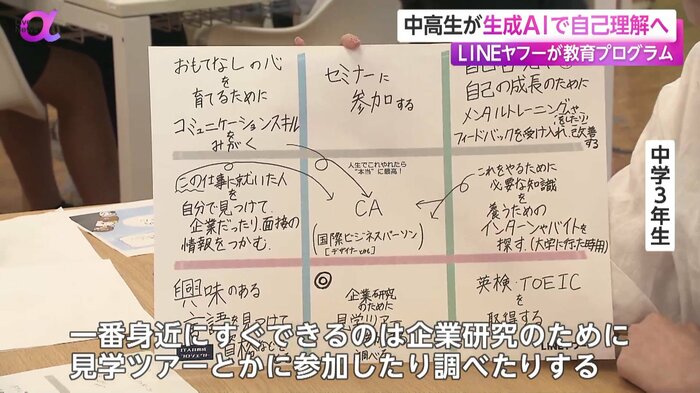

学生たちは、生成AIから得た回答を参考に、自分の夢ややりたいことを実現するために、「今からできること」を考え発表した。

中学3年生:

私は、人生でこれがやれたら本当に最高だというものはCAで、一番身近にすぐできるのは、企業研究のために見学ツアーとかに参加したり調べたりする。

参加した学生:

貯金して“推し”に貢いで、タワマンに住んでホテルで働きます。

参加した学生は、将来のヒントになる新たな発見があったという。

中学2年生:

「英語が好きな人がなれる職業は?」と聞いたら、いろいろ出てきた中に“国連大使”があって。英語が好きだったら大使さんに本当になれるんだって、びっくりして、ちょっと今、夢みたいになりました。

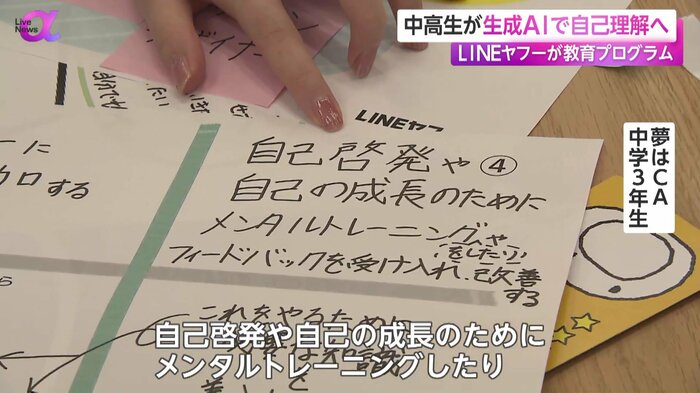

夢はCAの中学3年生:

生成AIで、新しいことを発見できたりするのが面白いなと思った。自己啓発や、自己の成長のためにメンタルトレーニングしたり、フィードバックを受け入れて改善したりするという考えが出てきて、すごく面白い考えだなと思いました。

LINEヤフーは、急速に発展するデジタル社会において、ITスキルを身につけるだけではなく、それを使って将来の選択肢を増やしてほしいという。

LINEヤフー IT人材育成プロジェクト担当・竹安千香子さん:

今回みたいな生成AIの新しいテクノロジーに触れることで、「どういうことができるのかな」ということに果敢に挑戦していくことができたりとか、それで得られたことが正解なのか、もしくは自分はちょっと違和感を持つとか、そういう気づきにつながると感じる。IT業界・ITツールにも興味を持って、怖がらずに触ってもらって、視野や自分の可能性を広げるとかに生かしてもらえたらなと思う。

自己理解は思考の言語化で深まる

「Live News α」では、津田塾大学教授の萱野稔人さんに話を聞いた。

堤礼実キャスター:

ーー未来の自分についてAIが相談に乗ってくれる。これについて萱野さんは、どうご覧になりますか?

津田塾大学教授・萱野稔人さん:

私も大学で、学生から就職相談をたびたび受けます。やりたいことがない、という話ももよく聞きます。

キャリアの形成には、そもそも正解がありません。大人だって、自分が歩んできたキャリアで本当に良かったのかは、分かりませんよね。

したがってキャリア教育において重要なのは、自分の力で生き方を選択していくことができるような能力を養うことです。

生成AIの活用は、その能力を養う可能性を広げてくれるかもしれません。

堤キャスター:

ーーそれは、どういうことでしょうか?

津田塾大学教授・萱野稔人さん:

ひとつには、他人には相談しづらいことでも、AIならば、素直に言葉にできるかもしれません。

これによって、自分の考えや、悩みを言語化できる幅が広がるのではないでしょうか。そして、より自分を深く理解することにもつながります。

また、人間では思いつかない考え方や、そのヒントを、生成AIがもたらしてくれることもあるかもしれません。

満足感と納得感を高める「自分の決断」

堤キャスター:

ーーAIとの対話を含めて、キャリアについて考える際に、どんなことがポイントになるのでしょうか?

津田塾大学教授・萱野稔人さん:

現代は、社会がますます複雑になっていて、働き方も多様化していますし、雇用も流動化していますので、社会の変化も早いです。

そんな、ますます正解が見えにくい時代だからこそ、自分で生き方を選択する能力を高めることが重要になります。

自分で決めた、選択したという実感があればあるほど、たとえ、それがうまくいかなかったとしても、満足感や納得感は高くなります。

堤キャスター:

ーーAIが正しい答えをくれるのではなく、あくまで納得につながるヒントが得られるかもしれない、そんなふうに思った方がよさそうですね。

津田塾大学教授・萱野稔人さん:

自分の考えを言語化したり、思考の幅を広げることは、自己決定する能力の土台となるものです。そこに生成AIが活用できるのなら、それは大きな可能性になるのではないでしょうか。

堤キャスター:

AIは、さまざまな考え方や膨大な情報の中から1つの答えを導き出してくれます。

そうした便利な力を借りつつ、周囲の人や、何より自分自身の考えを大切にしてほしいなと思います。

(「Live News α」8月21日放送分より)