鹿児島・さつま町と出水市にまたがる国道504号の北薩トンネルで、地下からの湧水で路面が大規模に盛り上がり、壁面の崩壊で土砂や水が流入、県は復旧に年単位を要する可能性があると明らかにした。一体何が起きているのか。

異常確認後、被害はさらに拡大

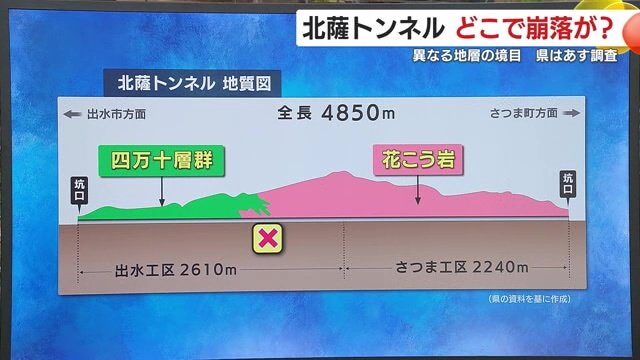

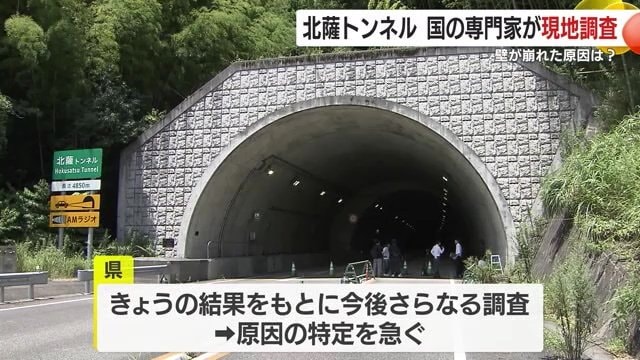

2018年3月に開通した北薩トンネルは全長4850mで、鹿児島県が管理するトンネルとしては最も長い。2009年に掘削が始まり、2018年3月から通行が開始された。

総工費は約180億円。県によると、異常が確認されたのは2024年7月25日。北薩トンネルの出水市側から1.9kmほど入った場所で水が湧き出し、約50mにわたり路面が盛り上がっているのが確認された。

その後、トンネルの壁面が崩壊し土砂が流れ込むなど被害は拡大。

そのため県は、このトンネルを含む国道504号のさつま泊野インターチェンジから高尾野インターチェンジまでの約15kmの区間を全面通行止めとした。

トンネル周辺の湧き水からは自然由来のヒ素が検出されているが、県が近くの川の水を調査したところ、国が農業用水について定めた基準値は下回っていた。

「1年では復旧は難しい」

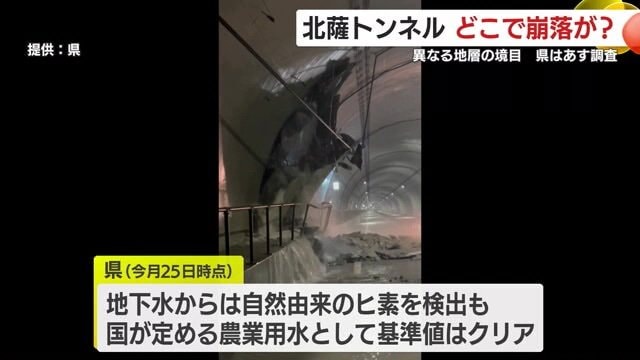

異常が確認された翌日、県が現場を調査。その時に撮影された動画では、トンネルの壁に穴があき、水が流れ出ているのが確認できる。

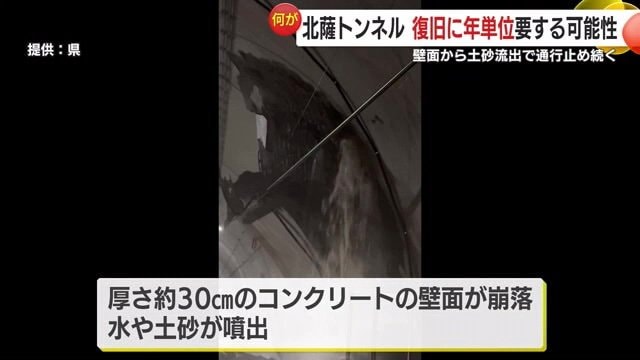

厚さ30cmほどあるコンクリートの壁面が崩落し、そこから水や土砂が噴出したということだ。事態の悪化を受け県が急きょ開いた会見で、担当者は「土砂がトンネル内に流出して、右上の方だけが空いている状況」と説明した。

県が示したトンネルの断面図を見ると、トンネルの壁面から土砂が流入し、右上のわずかな空間を残して、トンネルがほぼふさがっていることがわかる。

県の担当者は「複数年というか、1年では復旧は難しいと思っている」として、復旧に相当な時間を要する可能性があることを示唆した。なぜこのような現象が起きたのか。

外部からの圧力が原因か

現場は出水市側から1900mほど入った場所で、ちょうど四万十層群と花こう岩という異なる地層の境目となっている。

県によると、出水市側から1500~2200mの区間では、工事の際、掘削が進むにつれて湧水が徐々に増加し、最終的には1時間に1200tという、設計時の想定を大きく上回る量に達していた。

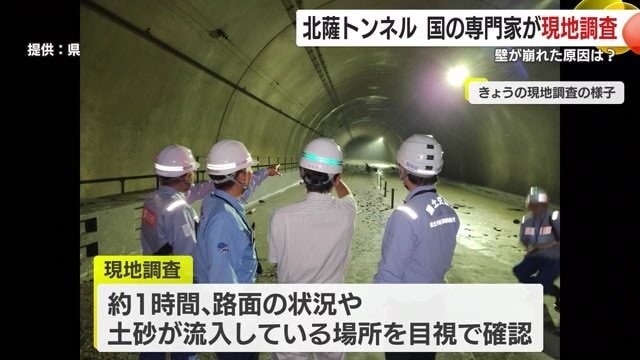

異常の確認から5日後の7月30日、県の要請を受け、道路保全やトンネルについて詳しい国の専門家7人が現地調査を行った。約1時間に及ぶ現地調査で専門家は、路面の状況や土砂が流入している場所を目視で確認した。

専門家の一人、国土交通省九州地方整備局・安仲努道路保全企画官は「崩壊した要因の一つとして、トンネルの壁面に何らかの外力、例えば水圧とか、そういった力が加わって、トンネルが変状して崩壊に至ったことが可能性として考えられる」と述べ、外部から圧力が加わって壁が崩れた可能性を示した。

鹿児島県・薩摩地方北部から鹿児島空港方面へのアクセス向上が期待される道路のトンネルで発生した今回の事態。県の担当部署では調査の結果をもとに、今後さらにどのような調査が必要か検討するなどして、原因の特定を進めることにしている。

(鹿児島テレビ)