ファッションブランドのローリーズファーム、ジーナシスなどを展開する「アダストリア」と、京都の老舗着物メーカー「京都丸紅」がコラボした新作振り袖が注目を集めている。

和装市場の縮小という現状を打開すべく始まったプロジェクトで、若い世代に日本の伝統文化を広めたい狙いがある。

ブランド力で着物の魅力を新たな層へ

人気ブランドと、京都の老舗がタッグを組んだ新作の振り袖に迫った。

ビビットな差し色が印象的な振り袖。大手アパレル企業「アダストリア」と老舗着物メーカー「京都丸紅」がコラボし、振り袖を発表した。

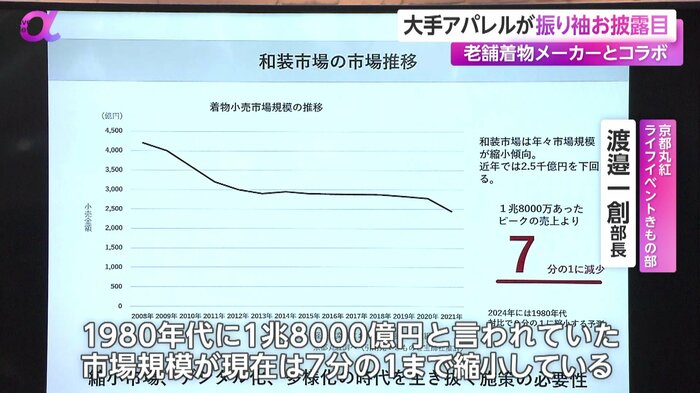

このコラボの背景には、和装市場の深刻な悩みがあるという。

京都丸紅 ライフイベントきもの部 渡邉一創部長:

1980年代に1兆8000億円と言われていた市場規模が、現在は7分の1まで縮小している。

その現状を打開すべく、2023年に始まったこのプロジェクトでは、30以上のブランドを持つアダストリアとコラボ。日本の伝統文化を幅広い世代に身近に感じてもらえるきっかけになってほしいという。

第1弾は「LOWRYS FARM(ローリーズファーム)」とコラボした七五三の着物。

第2弾では、「Heather(ヘザー)」とコラボした袴をプロデュース。

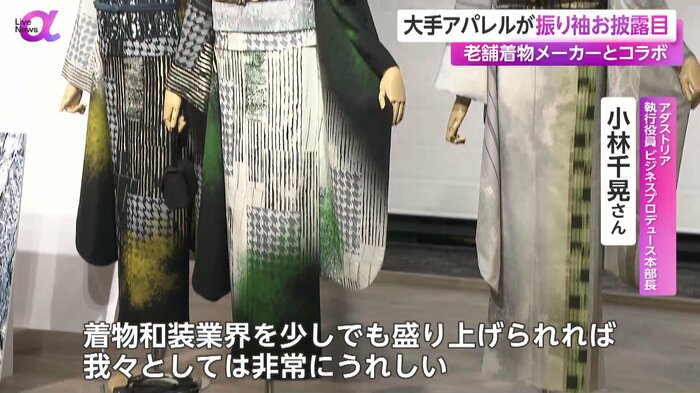

そして、第3弾となる今回は「JEANASiS(ジーナシス)」とコラボし、振り袖には珍しい幾何学模様やパッチワーク柄を取り入れ、鮮やかなカラーをアクセントにしている。

アダストリア執行役員 ビジネスプロデュース本部長 小林千晃さん:

このアダストリアのブランドを使って、着物和装業界を少しでも盛り上げられれば、我々としては非常にうれしい。ファッション=洋服だけでなく、着物の世界も届けて、より身近に感じて、着る機会の場を色々設けていけたらいいなと思っています。

第1弾の七五三のコラボは、京都丸紅が持つ独自のブランドの約3倍もの受注があり、今回の振り袖にも大きな期待を寄せている。

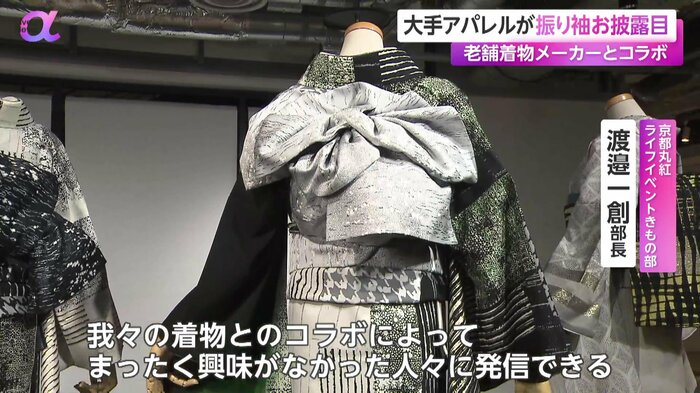

京都丸紅 ライフイベントきもの部 渡邉一創部長:

(アダストリアは)ブランドとしての認知度を持っているので、我々の着物とのコラボによって、まったく興味がなかった人々に発信できる。着物に対しての思いは、まったく世の中になくなったわけではないし、機会があれば着たいということもあるので、そういった部分の接点を増やしていく。

なじみあるブランドの参入で成長の可能性

「Live News α」では、エコノミストの崔真淑(さい・ますみ)さんに話を聞いた。

堤礼実キャスター:

今回のコラボレーション、どうご覧になりますか。

エコノミスト・崔真淑さん:

着物市場は、全盛期から7分の1へと縮小してしまっています。いくつかの理由があるように思いますが、「価格」や「着付け」の難しさなどに、ハードルの高さを感じている方も多いのではないでしょうか。

実際、着物や和装に関わる上場企業の業績を見ると、着物事業に関しては赤字の企業も少なくありません。こうした課題に対して、今回の試みは非常に面白いし、若い人が支持する可能性が極めて高いのではないかと思っています。

堤キャスター:

その可能性とは、どういうことでしょうか。

エコノミスト・崔真淑さん:

着物は、お宮参り、七五三、成人式など「晴れの日」の衣装として慕われていて、着物への関心が失われたわけではありません。

例えば、浅草や鎌倉などを着物姿で散策するのが「SNS映え」するとして話題になっていて、着物のレンタルショップや、和装に関する小売店が非常に人気ともなっています。

堤キャスター:

このタイミングは着物を着たい、ということもありますよね。

エコノミスト・崔真淑さん:

グローバルな時代だからこそ、日本のアイデンティティである着物への関心が高まっているとも思います。

ただ、どういうタイミングで、どんな着物を選べばいいのか、よく分からないという方も多いです。だからこそ、身近な馴染みのあるブランドがこの分野に斬り込むのは、成長の可能性があるように思います。

伝統を未来につなぐ事業の社会的意義

エコノミスト・崔真淑さん:

さらに、企業戦略として今回の試みは、現状の金融市場とも相性が良いと感じます。

堤キャスター:

着物と金融市場との相性とは、どういうことでしょうか。

エコノミスト・崔真淑さん:

いま、環境、社会、ガバナンスに配慮したESG経営が投資家から企業に要請されています。さらに、金融庁もESG経営を後押ししています。

ただし、本業と関係のないビジネスでESG経営を行ったとしても、企業価値を毀損するという研究報告もあります。ですので、事業とESG経営のシナジーに苦戦をする企業は少なくありません。

今回は、着物の伝統を今に生かし未来につなげる事業を行い、さらには本業とも関連があり、社会的な意義がある。ESG経営の視点でも興味深く、その成長を期待したいと感じています。

堤キャスター:

伝統をそのまま守るだけでなく、今の時代ならではの要素を足すことで、未来に伝統がつながるのかもしれません。今回のような企業の協業によって、伝統に触れるきっかけになることを期待したいですね。

(「Live News α」7月29日放送分より)