住宅街などのいわゆる生活道路について、警察庁は法定速度を時速30kmに引き下げる方針を固めた。

私たちの生活にどのような影響があるのか。

番組がこの2日間取材したのは、東京・江戸川区の速度制限の標識がない住宅街の道路。

車が1台通ると、あまりスペースがない狭い道路となっている。

時速42km…狭い道路で歩行者の近くを走る車も

多くの車はスピードを落として走行していたが、中には速度を測ると時速42kmと表示された車もあった。

近隣住民の1人が「自転車で通っていても、横にビュンって車が行くようなときもあって、危ないなと思います」と話せば、別の住民も「ビューンと飛ばして行くから、危ねえと思ったことは何回かある」と証言する。

ただし、この道路は速度制限の標識がないため、現在の最高速度は、法定速度の時速60km。

つまり60kmまでは道交法上のスピード違反にはならないのだ。

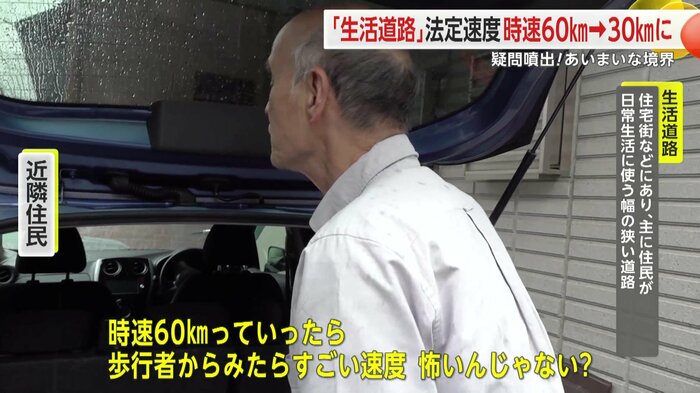

とはいえ、この狭い道路の最高速度が時速60kmということには、不安の声が聞かれた。

「こんな狭いところで60kmはありえない」

近隣住民からは、「(時速)60kmなのこの道?こんな狭いところで60kmはありえない」、「60kmっていったら、歩行者からしたら、すごい速度でしょう。ちょっと怖いんじゃない」との声が上がる。

こうした中、警察庁は住宅街などにある、いわゆる「生活道路」の中でも、センターラインがない道路については、法定速度を時速60kmから30kmに引き下げる方針を固めた。

警察庁では2011年から、生活道路の区域を定め最高速度を時速30kmに規制する「ゾーン30」を開始。

さらに2021年には、千葉・八街市の生活道路で児童5人が死傷した事故を受け、道幅を狭くしたり、路面に凹凸をつけたりする「ゾーン30プラス」も設定した。

全国すべての生活道路に速度制限の標識設置は困難

しかし、全国のすべての生活道路に速度制限の標識を設置するのは困難だとして、今回取材したような道路の法定速度を時速30kmに引き下げようというのだ。

近隣住民は「その方がいい。ゆっくりになって危ないのが減れば、子どもにとっていいんじゃないかと思います」と話す。

一方で、速度制限の標識がない道路の中に、最高速度が時速60kmと30kmの2つがあることになるため、ドライバーが戸惑う可能性もある。

その2つの境界は、どこにあるのか。

そもそも「生活道路」とは、歩行者や自転車の通行が日常的に多い、住宅街などにある狭い道路のこと。

目安としては、中央線などがなく、道幅が5.5メートル未満の道路などが対象となるとみられる。

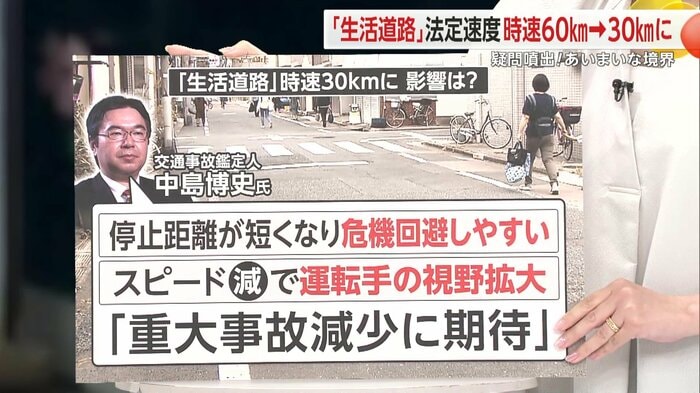

制限速度を時速60kmから30kmにすることで、具体的にどんな効果が期待されるのか。

交通事故鑑定人の中島博史さんは、「こちらの生活道路の法定速度を30kmにすると、ブレーキを踏んだあとの停止距離が短くなり、危機回避しやすい。スピードを落とすことで、運転手の視野が広がるなどの効果があり、重大事故の減少が期待できる」と説明する。

では、「生活道路」という標識ができるのか。

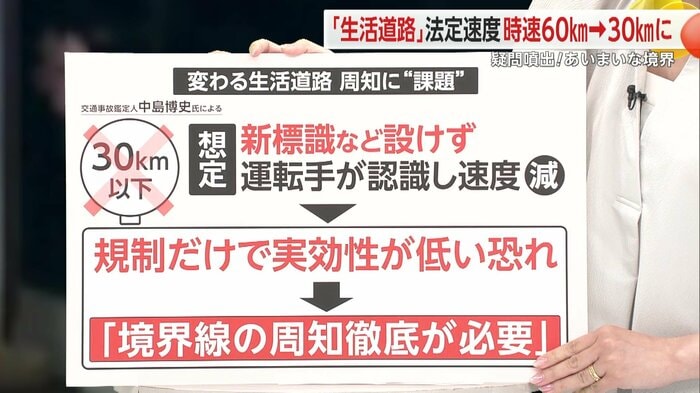

「60kmと30kmの境界線の周知徹底が必要」

中島さんによると、現時点では時速30km以下の規制を示す新たな道路標識や道路標示は設けず、生活道路をドライバーが自ら認識し、速度を抑える運用が想定されるという。

“規制だけ行っても実効性が低いおそれ”があるので、「60kmと30kmの境界線の周知徹底が必要」と指摘する。

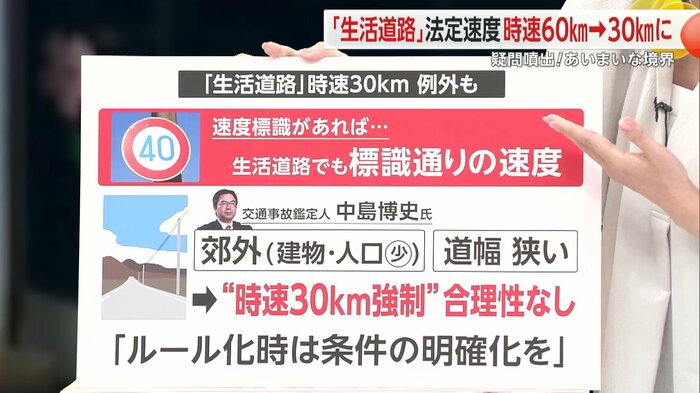

中島さんは「建物や人口の少ない郊外で、ただ道幅が狭いだけの場合、30kmに強制するのは合理性がない。ルール化するときには、人口密集度など、条件をわかりやすく、明確にする必要がある」と説明する。

すべての生活道路が時速30km以下で統一するということではなく、例外もある。

生活道路でも「時速40km以下」などのように速度標識が設置されている道路は、標識の通りとなる。

日本はヨーロッパなどと違って、車と歩行者のすみ分けができていない。

ドライバーが法定速度にかかわらず、歩行者がいつ飛び出してくるかも、という気持ちで運転をすることはもちろん、誰でもわかるような運用が求められる。

警察庁は生活道路の“30km化”について、2年後の2026年9月からの実施を目指す。

(「イット!」5月31日放送より)