全国的にクマによる人的被害が相次ぐ中、2024年4月に「指定管理鳥獣」に追加され、国を挙げての対策が進められようとしている。一方で、これまで保護にも重点を置いてきたのが島根県だ。「駆除」か「保護」か…分岐点を迎えているクマ対策の現状と課題を取材した。

保護を進めてきた地域でもクマ被害

取材班は、島根県中部に位置する邑南町で、クマに襲われ大けがをした男性を訪ねた。

クマに襲われた松島弘文さん:

この道が左に続いていますよね。土が出ている所がカーブになっていて、そのすぐ上の所で遭遇。気がついたらしがみつかれていた。かまれないようにするのが精一杯だった

当時の状況を語った松島弘文さん(79)は、2023年6月に自宅の近くで農作業をしていたところ、裏山から現れたクマに襲われ、その際に顔を爪で引っかかれ左目を失う大けがをした。

松島弘文さん:

片目はえぐりだされて切り取ったから、大丈夫ではないですね

全国で出没が相次ぐ「クマ」。2023年度の1年間にクマに襲われてケガをした人の数は219人。

死者は6人にのぼり、統計のある2006年度以降では過去最悪となっている。

こうした中、国は4月に「ヒグマ」と「ツキノワグマ」を「指定管理鳥獣」に新たに指定。二ホンジカやイノシシと同様に捕獲や生態調査を国が支援することになった。

2023年度もクマに襲われ、3人がけがをした島根県。実は、全国的にみても保護を進めてきた地域だ。

島根県鳥獣対策室・原健雄室長:

西中国山地ということで、広島県、山口県と一緒になるが、そこのクマは、絶滅しそうになっていたというのが過去あり、国が狩猟禁止区域にしている

山へ返す「放獣」対応にあたりけがも

島根・広島・山口の3県に生息するツキノワグマは、他の生息域から独立した「西中国地域」で生きる個体群だ。

環境省のレッドデータブックで「絶滅のおそれのある地域個体群」とされ、この地域では1994年から「狩猟禁止」が続いている。

特に島根県の場合、人里から離れた山の中でイノシシ用のわなに誤ってかかるなどして捕獲されたクマは、原則として山へ返す「放獣」をしていて、クマの放獣数は全国で2番目の多さとなっている。

3県が行った直近の合同調査では、西中国地域の生息数は1307頭と過去最多を記録したことが分かった。調査手法が変わっているため単純比較は難しいものの、生息域が拡大し、個体数が増加していると見られている。

一方で、島根県東部の安来市広瀬町などの人里近くに出没するクマの対応に苦慮するケースもある。2022年に畑の近くに設置した「イノシシ用」のわなに誤ってクマが入るケースなどが発生している。

安来市の猟友会員・村本博志さん:

ワイヤーメッシュを広げてクマが出ていった、クマの毛も残っていました

クマが入っていたわなは、とても人の力では広げられない硬さだ。

安来市の猟友会員・村本博志さん:

かなりの力なので、一撃食らえば人間は…

中には、わなにかかったクマの対応にあたった人たちが、けがをするケースも問題となっている。

島根県猟友会・細田信男会長:

住民に被害が出たりすると、やはり保護のあり方も考えないといけない。人間とクマが、「住み分け」ができるような施策も一緒に導入しないと意味がないのではと思う

動物と人間の住み分け 実現難しく

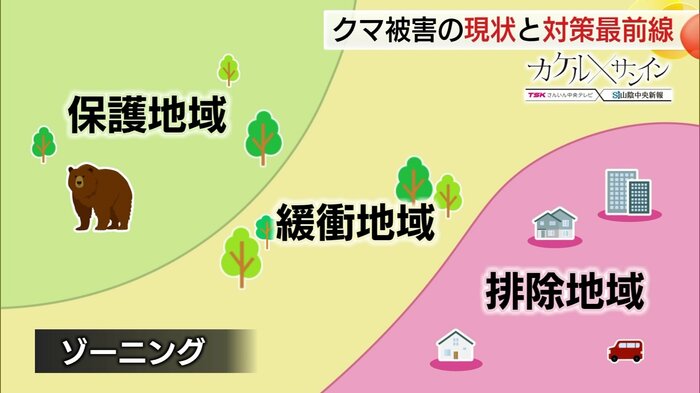

こうした中、国や県が進めてきたのが「ゾーニング」という考え方。

人里から離れたクマの「保護地域」と、人間の活動を優先する「排除地域」、その間となる「緩衝地域」。これらを明確に分けて動物と人間の住み分けを図ろうとしている。

しかし、簡単に実現できるものではなく、クマと人が暮らすエリアの線引きは年々曖昧になりつつあるという。

「出会った瞬間、『あ、もう死んだな』って」とクマに遭遇した当時の思いを話したのは島根・浜田市に住む宮本優さん。2023年11月に新聞配達の仕事中にクマに遭遇した。

持っていた新聞紙で追い払い、九死に一生を得た。その後、捕獲されたものの、恐怖心は残っているという。

宮本優さん:

またクマが檻(おり)に入ったと聞いた。安心はしたけど、常に不安はずっとありますよね。クマにまた出くわすのではないかと

宮本さんが襲われた場所の近くに捕獲用の檻(おり)が設置されると、約2週間で2頭もクマが捕獲されたからだ。

クマを引き寄せたとされるのが、「柿の実」だ。かつては実が収穫されていたが、柿などの果樹が放置されてしまうケースが増えていて、これが害獣のエサになってしまっている。

島根県は、優先度が高い地域から撤去費用を負担し伐採しているものの、2023年度の事業費は約100万円で、対応できたのはわずか5件だった。

専門家は、ツキノワグマの指定管理鳥獣への追加で、国が人里へ寄せ付けないための対策を支援する必要があると指摘する。

東京農工大学大学院・小池伸介教授:

現実としてクマの生息地と隣り合っているような集落は、本当に高齢化して、力も限られているわけです。その集落に対策をしてくださいと言ってもできないわけです。そういう環境整備、誘因物の除去など公費を使ってやっていく制度にするのが望ましい

「保護」するのか、それとも実際に人的被害が増えているから「駆除」するのかが、難しい課題となっている。

DNAで場所を把握しクマ出没を予測

こうした中、広島県ではこれまでにない新しい手法で、クマの出没を予想しようという動きもある。広島大学大学院の西堀教授が着目したのは、空気中に漂うクマのDNAの採取だ。

広島大学大学院・西堀正英教授:

「環境DNA」という空気中に含まれる、または空気中に舞っている動物・植物由来のDNAを集めて、その中にツキノワグマのDNAがあれば、その辺りにクマが生息している、または存在していることが予測できるのでは

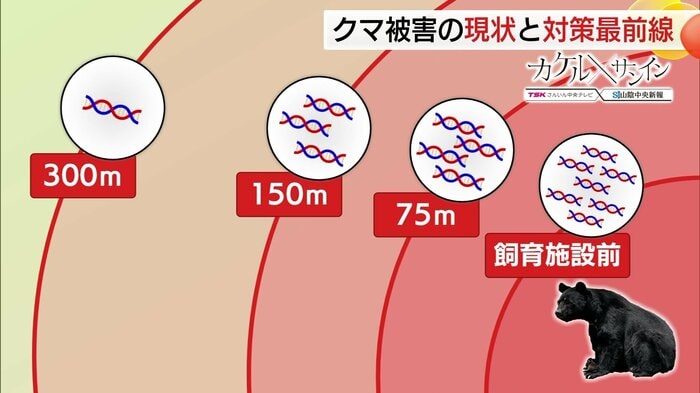

広島県内の動物園で、空気中のクマのDNAを採取すると、ツキノワグマが飼育されている建物の前、そして75メートル、150メートル、300メートルと離れるにつれて、空気中のDNAの量が減っていくことがわかったという。

これにより、クマのいる場所を把握でき、出没情報を知らせるマップなどへの応用も期待されている。実用化できれば国内で初となるが、まだ時間がかかるという。

ここまで決定的な有効打となるクマの対策は出ていないが、こうした新しい技術と地道な対策で、クマと人間の住み分けを進めていくことが、何よりも重要だと言える。

指定管理鳥獣への指定で、国が今後示す支援内容が地域の実情に即したものになるのか、注目しなければならない。

(TSKさんいん中央テレビ)