地域で見かける「こども110番の家」の旗やステッカー。「見たことはあるが、入ったことはない」という人がほとんどだろう。いざという時、子どもたちが助けを求められるよう“訓練”を行う小学校がある。

新1年生に場所を知ってもらう活動

広島市安佐南区にある中筋小学校では、子どもたちが危険にさらされた時に緊急避難先となる「こども110番の家」について、場所などを確認する活動を3年前の2021年から実施している。

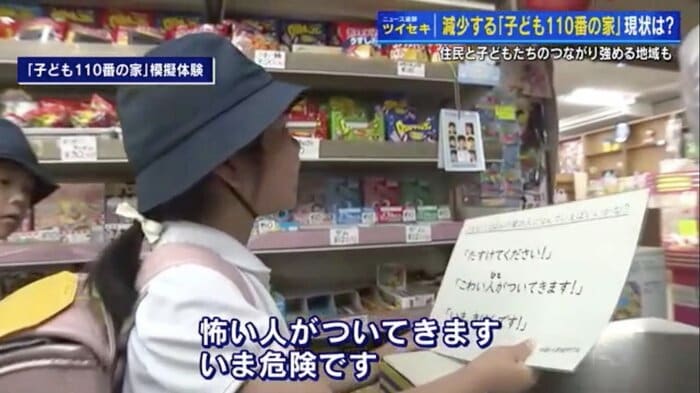

5月24日、PTAや地域住民が1年生と一緒に校区内にある「こども110番の家」を訪れ、不審な人に追いかけられて助けを求める想定の訓練を行った。集団下校する子どもたちが向かったのは、近くの駄菓子屋だ。ここは「こども110番の家」に登録している。

「助けてください。怖い人がついてきます。今、危険です」

訓練用のセリフではあるが、実際に児童が大人に助けを求める。駄菓子屋の店主は「この中にすぐ逃げてください」と、子どもたちを店の奥に避難させた。児童は模擬体験することで「こども110番の家」の役割を認識できたようだ。

ーーこども110番の家はどんな時に行くところ?

「助けてほしい時に行くところ」

個人商店の閉店や住民の高齢化で減少

「こども110番の家」は子どもたちが危険を感じた時の避難先として登録されたもので、広島県内23の市や町で子ども会やPTAなどが中心となり、長年続けられてきた取り組みである。他県で起きた事件を教訓に、県内では1998年に県東部の上下町で取り組みが開始され、その好事例を参考に広がっていったという。

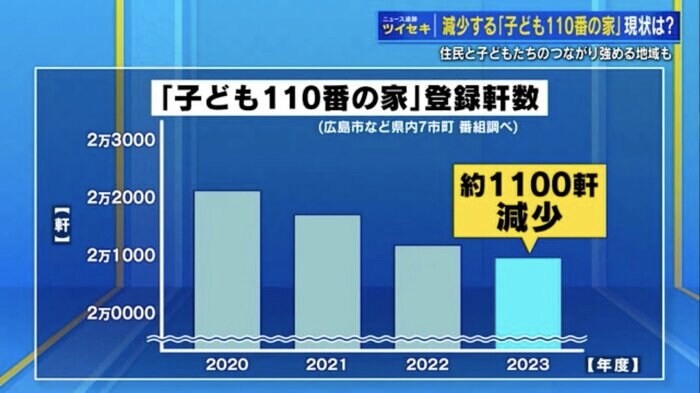

しかし、広島市では現在、登録軒数が1万2,437軒で4年前の2020年より400軒以上減少。番組がそのほかの市や町にも取材すると、「管轄があいまいになっていて把握できていない」「積極的な周知は行っていない」などの理由で統計を取っていない市町も少なくない。2023年度まで4年間のデータがある7市町でみてみると、約1,100軒減少していることがわかった。

その背景について、市町の担当者からは「空き家による不在、転居で減少している」「個人商店は閉店などで少なくなってきていて、住宅も高齢化で厳しさが増している」という声が聞かれた。

模擬体験で“顔の見える関係”築く

こうした中、「こども110番の家」の周知を強化しているのが広島市安佐南区の中筋小学校区だ。この春に入学した1年生が地域住民に付き添われて「こども110番の家」を訪問した。

「怖い人がついてきます」

「大丈夫よ。家の中に入ってちょっと待っておく?怖い人はどんな人だった?」

知らない家の敷地に入ることも、初対面の大人に話しかけることも、子どもにとっては勇気のいること。訓練を通して「こども110番の家」の場所を確認し、実際に助けを求める場面を模擬体験することで、住民と“顔の見える関係”を築くことにつながる。

一方、訓練によって住民も「子どもたちが困った時は助けたい」という気持ちが高まるようだ。

「雨が降ってきて傘を貸してほしかったり、喉がかわいたりしたらピンポンって押していいからね!」「傘はいっぱいある?」と明るく話す児童。地域とのつながりが希薄になっている現代だからこそ、ささいな声かけが子どもたちに安心感を与える。

犯罪が起きにくい環境づくり

「こども110番の家」を知ってもらおうと活動する地域住民には“自分たちも大人に守られてきた”という思いがある。

中筋地区 青少年健全育成連絡協議会・岡島弦士郎会長:

子どもたちが大人になるまで僕らが守っていかなきゃいけない。自分たちが守られてきて、大人になって、おじいさんになって…。今までどういうことをしてもらったか考えて、子どもたちが安全な社会をみんなで作っていけたらと思います。

また、地域の安全・安心なまちづくりの取り組みを支援する県の担当者はこう話す。

広島県 県民活動課・中村好宏課長:

犯罪が起きにくい環境づくりに資する「犯罪抑止効果」がある取り組みだと思っています。今後も引き続き地域の皆様、警察、教育関係者と連携して、どういったカタチがふさわしいか研究していく必要があると考えています。

長年続いてきた「こども110番の家」は全国的に減少傾向にある。未来あるこども達を犯罪から守るためには、助け合い、地域全体でこどもを見守る仕掛けを維持するとともに、小学校と地域コミュニティーがふれ合う場を行事として取り入れるなど、普段の関係づくりが大切だ。

(テレビ新広島)