迫る“65歳定年元年” 人手不足は屋形船にも

労働人口減少への対策の一環として来年4月から始まる“65歳定年”導入の義務化を前に14日、東京都は、東京の雇用就業を考える有識者会議の初会合を開いた。

「屋形船、いっぱい並んでいるんですよ。動いていないんですよ。『動かす人がいないから、インバウンドがこんなにあるのに本当に悔しいんですよ』と(屋形船の)おかみさんおっしゃっていました」

会議の中で、東京都の小池知事は屋形船の現場を例に、人手不足の現状をこう話したが、実際、都内の正社員の人手不足割合は過去最高の55.3%、非正社員含め、ほぼすべての業界で深刻な人手不足が続いている。(帝国データバンクの調査より)

シニア雇用、履歴書と職務経歴書、どっちが有利?

都は事業者側の人手不足の深刻さと、物価高により生活が困窮するシニア側の双方の問題解決にむけ、シニアの就職支援に力を入れている。

都が設置した東京しごと財団では、数多くの就活セミナーが開かれている。講師を務める富田尚志主事の受講生へのアドバイスは具体的で実践的だ。例えば、履歴書については「様式がほぼ共通で没個性的。企業の担当者も見慣れているだけに、空欄や雑な記述などアラが目立ちやすいので、誤字脱字に注意しながらきれいにそつなくまとめることが大事」と説明。

職務経歴書については「決まった書式がないので、経歴や経験を端的に表す書類であり、企業側が提出を求めるのは1~2枚だ。しかし、実際に書き出すと5~6枚に達してしまうことが多いので、そのような場合、同じく都が設置した東京しごとセンターに常駐するキャリアカウンセラーに職務経歴書と応募したい求人情報を提示して、どの職歴を抜粋すべきか相談してほしい」と話し、シニア達は熱心にメモをとっていた。

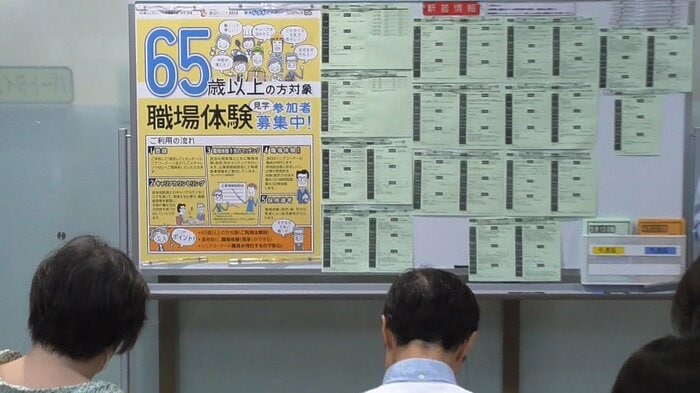

65歳以上の職場体験 企業側に謝礼も

また、65歳以上のシニアの就活支援のための事業「しごとチャレンジ65」では、毎週月曜に企業についての説明会が開かれ、ビル管理、清掃に始まり、時計技術師、デパ地下販売など様々な職種で、65歳以上のシニアを雇用する意欲のある会社の情報がずらりと並ぶ。

さらに、働く前に感じる不安解消のため、職場体験をアレンジ。雇用する意向がある都内の企業が職場体験を受け入れた場合、企業側に謝礼として1日当たり5300円(70歳以上を受け入れたら1日当たり7400円)が支払われる。

年齢で引退ではなく個別評価を

東京の雇用就業を考える有識者会議の座長を務める早稲田大学法学部の水町勇一郎教授は、シニア雇用の課題をこう指摘する。

水町勇一郎教授:

能力評価ですね。高齢者も、年齢によらず能力がますます高まっていく人もいれば、能力が減退していく人もいます。しかし、それは仕事によっても業種によっても違うので、個別にちゃんと評価をして、その評価に応じて賃金を払うとか、評価に応じて場合によっては引退してもらうという、個別の評価が必要なのです。しかし、その個別の評価、個別の管理を、日本の企業は、これまで年功序列で、年齢によってステレオタイプに引退させるっていう中で、きちんとやってこなかった。個別の能力管理とか個別の評価をどうしていくのかっていうのが、一つこれからクリアしなきゃいけない課題です。

水町教授はこう話した上で解決策を示す。

水町勇一郎教授:

個別評価、個別管理ができるようになれば、年齢に関わらない処遇ができるようになってきます。

とし、職務内容やスキルを限定して採用するジョブ型雇用が進むことがシニア雇用の課題解決につながる、との見方を示した。

終身雇用世代がジョブ型に 「ど真ん中」で問われる手腕

雇用対策について「ど真ん中の政策よね」とその重要性を話す小池知事。

都は、シニアのキャリアシフトと、シニアを活用したい企業を後押しする新たな拠点として、来月、虎ノ門にプラチナ・キャリアセンターを開設する。

終身雇用時代を生きてきたシニア達を、ジョブ型雇用の働き手へといかに“変身”させられるのか、都の手腕が問われている。