春からの新生活、気持ちを新たに頑張りたいが、電車での通勤・通学が苦手な人もいるのではないだろうか。特に新年度が始まったばかりの今の時期は混雑しがち。満員電車で長時間立ちっぱなし、つり革すらつかめない状況で「座りたい」と切実に願っている人もいるかもしれない。

そんな悩みが解決できそうな、“電車で座るために全力な提案書”をみずほリサーチ&テクノロジーズが作成し3月に公開した。

その名も「電車の中で座るための戦略とアクションプラン」で、詳細な内容は特設ページで見ることができる。

なんとこのアクションプランなのだが、全94ページにも及ぶ特大ボリュームなのだ。

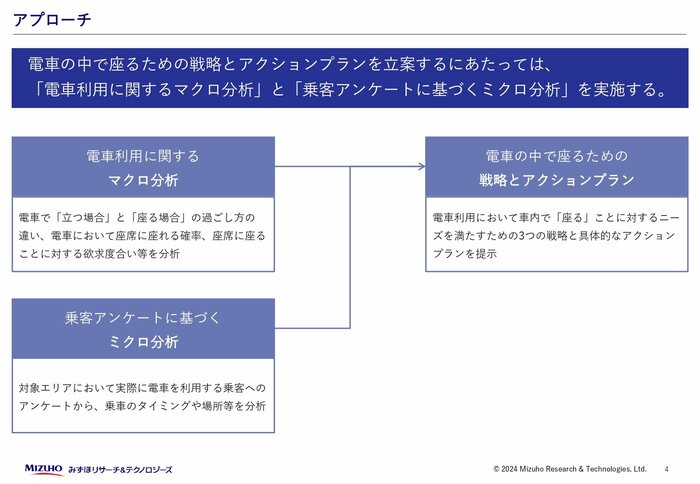

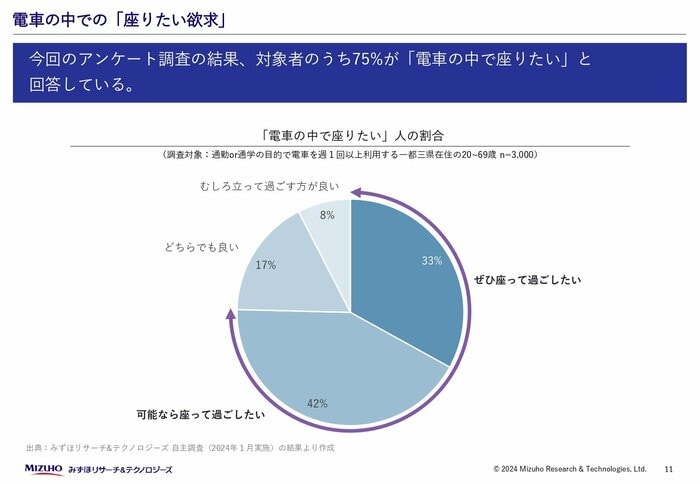

まず「はじめに」として、導入部で目的を「乗車マナーを守ったうえで、電車で席に座れる確率をあげるための提言」などと定義。アプローチとしては、戦略とアクションプランを立案するにあたって「電車利用に関するマクロ分析」と「乗客アンケートに基づくミクロ分析」を実施した。

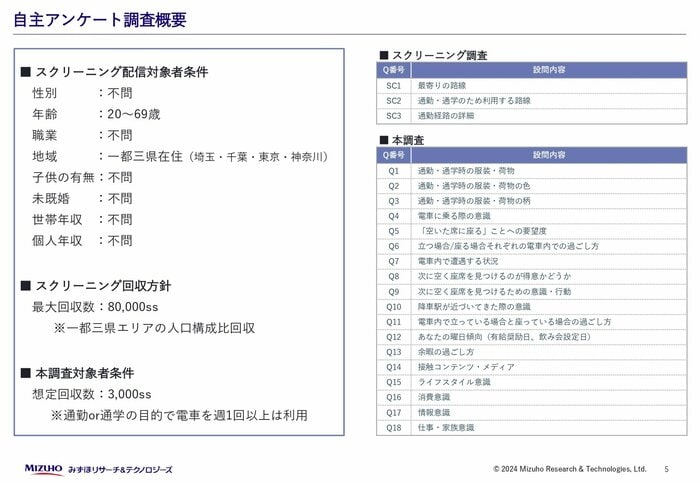

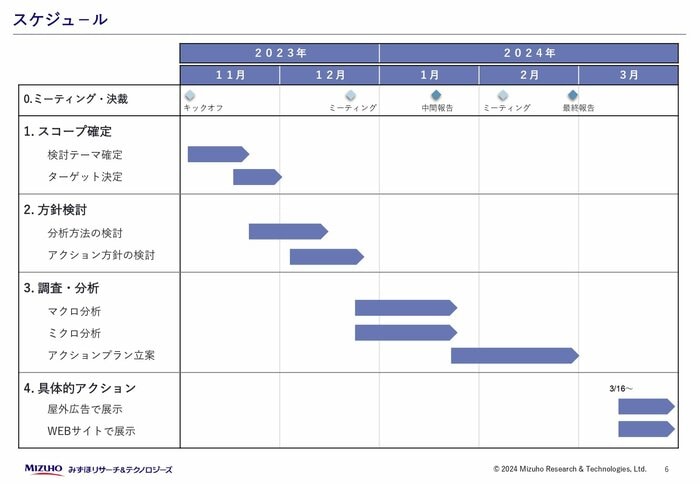

さらに、資料には独自のアンケートの調査概要やスケジュールまで細かに記されており、冒頭数ページに目を通しただけでも資料の“ガチっぷり”は一目瞭然だ。

具体的にどのような提案がされているか、一部を紹介したい。

エリアごとに降車者の特徴が判明?

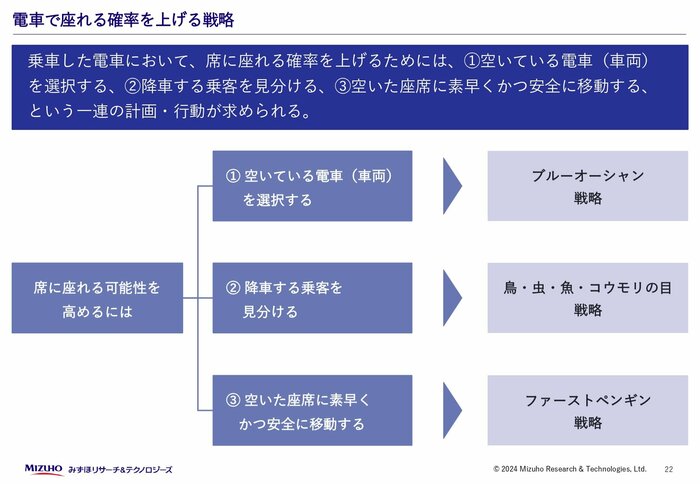

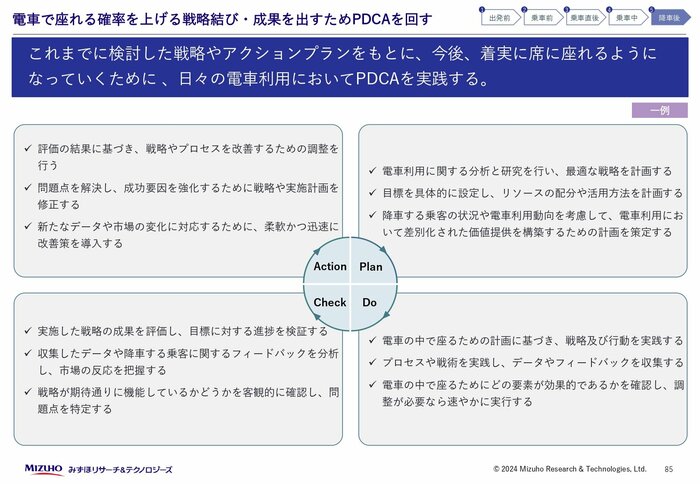

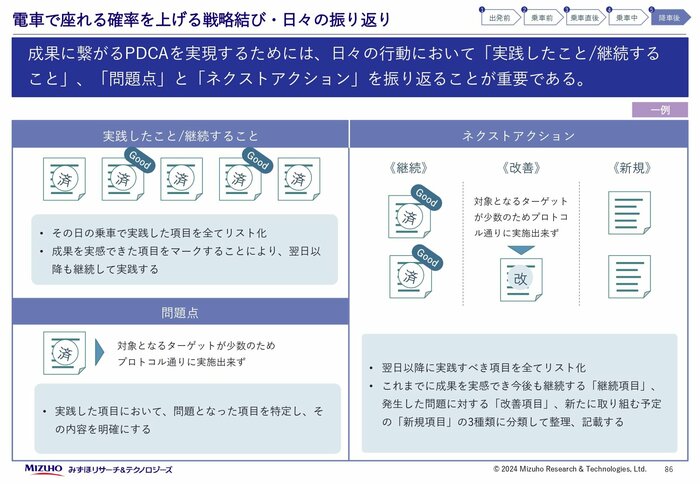

提案書では、電車で座れる確率を上げるための方法として、出発前から降車後までの各タイミングに合わせての3つの戦略を説明。これをPDCAサイクルで回し続けることで、精度を高めるというわけだ。

1. 空いている電車(車両)を選択する「ブルーオーシャン戦略」

2. 降車する乗客を見分ける「鳥・虫・魚・コウモリの目戦略」

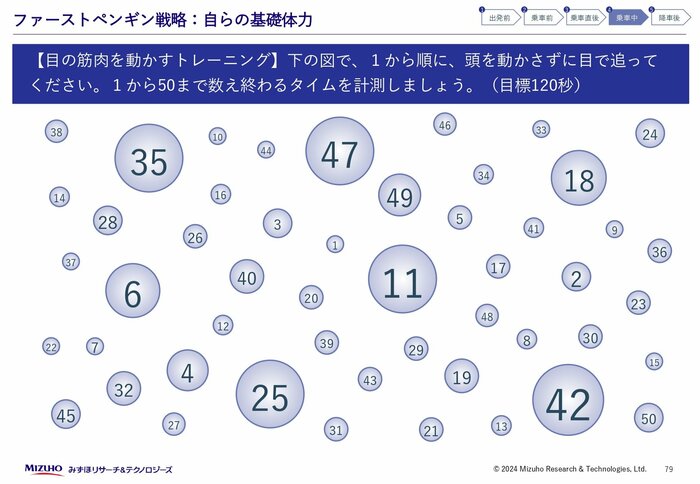

3. 空いた座席に素早くかつ安全に移動する「ファーストペンギン戦略」

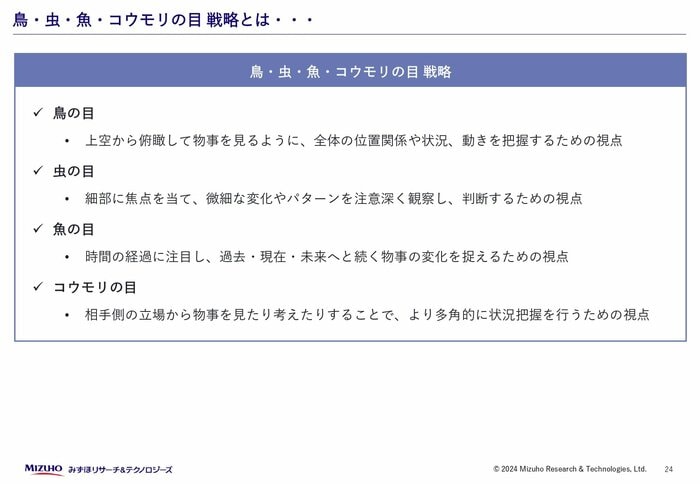

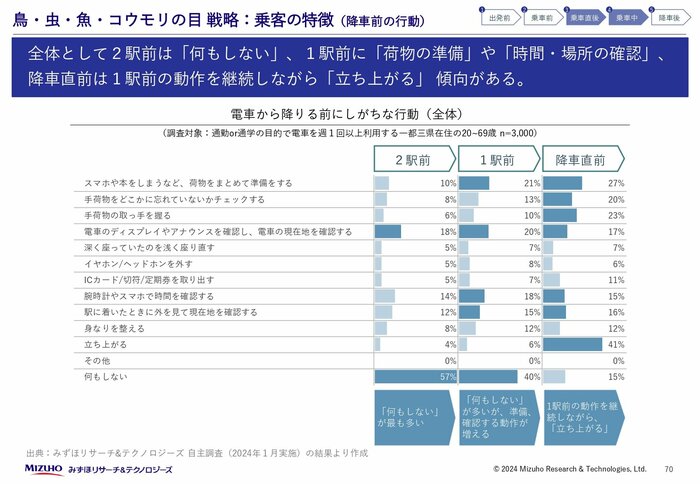

例えば、乗車前から乗車直後、乗車中のタイミングで使える「鳥・虫・魚・コウモリの目戦略」のポイントはというと…。

座れる可能性の高い座席を推測するために車内全体を見渡しつつ(鳥の目)、着席している乗客の特徴(虫の目)や降りる前の行動に着目(魚の目)するなど、周囲の状況に配慮(コウモリの目)しつつ判断する必要があるというのだ。

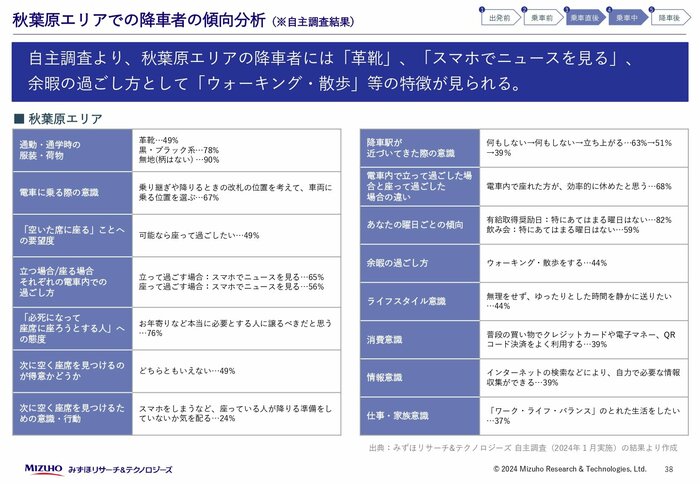

なお、この提案書では「東京エリア」「神田エリア」「秋葉原エリア」など山手線全30駅での降車者の傾向も分析している。

みずほリサーチ&テクノロジーズの調査結果に基づいてまとめられているが、「通勤・通学時の服装・荷物」から「『空いた席に座る』ことへの要望度」「立つ場合/座る場合それぞれの電車内での過ごし方」までの15項目で紹介している。

これに加えて、乗客の降車前の行動についても特徴を分析。提案書をしっかり読み込めば、次の駅で降りそうな人を判断できるようになるかもしれない。また「ブルーオーシャン戦略」「ファーストペンギン戦略」についても提案書に詳細な記載があるので、興味がある人は確認してほしい。

事業内容に関心を持ってもらうために

それにしても「電車で座るための方法」という身近なテーマを独自の分析を踏まえたガチな提案書の形にしたことは興味深い。実際どのように調査したのだろうか。そもそもなぜこの提案書を作成したのか?

みずほリサーチ&テクノロジーズの担当者に聞いてみた。

――この提案書を企画したのはどうして?

「電車の中で座るための戦略とアクションプラン」は、みずほリサーチ&テクノロジーズの事業内容を世の中に広く知っていただくことを狙いとして、3月30日までの山手線トレインジャックの広告専用に特別に作成したものです。

当社は、リサーチ、コンサルティング、IT、そして研究開発という4つの事業領域を合わせ持つ企業として、2021年にみずほ情報総研などが統合し誕生しました。ただ、まだまだ企業認知が低く、どのような会社なのか外から見てみると分かりづらいという課題がありました。

そこで、「私たちの事業内容へ関心をもっていただく」ことを第一目標とし、普段お客さまにご提供している提案書というスタイルを使って、お客さま・社会の課題解決をする道筋を提示する広告を作ることを決めました。

私たちはBtoB企業なので、普段の業務と同じように企業や官公庁等のお客さま向けのテーマを採り上げても、関心を持っていただけるのは、関連業界の一部のお客さまに限られることが予想されました。

そこで、広告媒体としてのトレインジャック広告から着想し、「ご乗車中の皆さま」に対する提案書という形式で、「座席に座りたい」という身近なニーズをテーマに選び、課題解決の過程を疑似体験いただくこととしました。

分析に必要な情報は?提案のプロセス

――では、降車者の傾向分析はどのように行ったの?

電車の中で座るため、多くの人が「次に空く座席を予測する」という経験をしたことがあるのではと思います。そこで必要になってくる情報としては、

・各エリアを通勤通学で利用している方の傾向を掴むこと(着用しているものなど)

・降車前に行いがちな行動の傾向を掴むこと(動作レベル)

が重要になると考えました。

そこで、通勤通学で電車に週1回以上利用すると回答した20~69歳の一都三県在住の方々に、通勤通学時に乗る駅・降りる駅と併せて、電車に乗る際の服装・持ち物や、電車で座っている時に降りる駅が近づいてきた際の行動などについて質問し、傾向を分析することにしました。

ブルーオーシャン戦略、ファーストペンギン戦略も、実践の際には乗車マナーや安全に配意いただきたいと思いますが、ご参考となれば幸いです。

――通常のコンサルティング業務で使う資料と同じ作り方をしているの?

プロジェクトにより提案書作成のアプローチは異なるため「同じ」と明言することは難しいです。

今回「電車で座るための戦略」をテーマにしたので、乗客が身に着けているものや電車内での振る舞いなど、日ごろの私たちの分析対象とは大分異なる要素をご紹介していますが、課題に対してどのように向かっていくのか…たとえばスコープの定義や分析のフレームワーク設定、調査の実施、客観的なデータに裏付けられたアクションプランの提案に至るプロセスは、実際の業務を下敷きにしています。

――SNSでの反響は想定通りだった?

インパクトのある交通広告として出していく企画でしたのでSNSでも話題になればと思っておりましたが、正直、想定以上の反響をいただいております。反響の「数」も驚きでしたが、その内容としても、

・ネタかと思ったら94ページの分量に対する驚きの声

・資料に対して「作りが勉強になる」の声

・自分なりの「電車の中で座るための戦略」を発表する声

・続編を期待する声

・謎のPDFファイルだと思ったら、その後、交通広告で見かけて驚いたという声

など様々でした。また、多くのフォロワーを抱えられている方にご紹介いただいたことも、うれしい驚きでした。

今回の資料をWEBや交通広告でご覧になったことをきっかけに、「課題解決」というプロセスと、それにプロフェッショナルとして取り組む当社に興味を持っていただくと共に、「解決する頭脳。」を掲げる当社の仕事をより身近に感じていただけますと幸いです。

ちなみにこの資料は、企画のテーマが決まってから約3カ月で調査の設計から提案書の作成をしたそうだ。なお製作の舞台裏については「回答を控えさせてください」とのこと。「ぜひ『どんな人が作ったのかな』と想像をめぐらせながらご覧いただければと思います」とも語っていた。