北海道内でも巨大地震の発生が切迫しているといわれる中、見直しておきたいのは災害への備えだ。

防災備蓄の収納のプロに賢い収納術を聞いた。

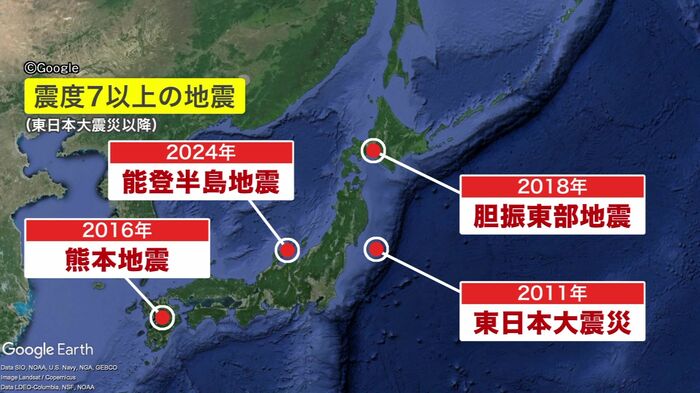

いつ起きてもおかしくない大地震

東日本大震災から3月11日で13年。

震災後も、大きな地震は全国で発生していて、震度7以上の地震は、2016年の熊本地震、2018年の胆振東部地震、そして2024年は、石川県を中心に被害が出た能登半島地震が発生している。

北海道では、北海道東部を中心に千島海溝沿いの巨大地震の発生が切迫しているほか、内陸には多くの活断層があり、いつどこで大きな地震が起きてもおかしくない。

札幌市は、最低3日、可能な限り1週間分の備蓄を呼び掛けている。

ただ、家族全員、1週間分の備蓄を収納するのは一苦労だ。

収納のプロに聞く 防災備蓄の賢い収納術

そんな悩みにこたえてくれるのが、防災備蓄収納1級プランナーの柳田忍さん。

家族5人が1週間自宅で過ごせる在宅避難を想定した備蓄を実践している。

どんなコツがあるのだろうか?

「私はホームセンターなどでも買える『収納ボックス』で防災の備蓄をしている」(防災備蓄収納1級プランナー柳田忍さん)

柳田さんがオススメするのは、収納ボックスを活用した備蓄収納術。

収納のポイントは3つあるという。

仕舞い込まない収納を

「あえて『目につくところ』に置いている。仕舞い込んでしまうとどこに何があるのか、家族が把握できなくなってしまう。普段から『目につく場所』に、家族がわかるように置いている」(柳田さん)

柳田さんの家では収納ボックスを押し入れや倉庫には入れず、玄関とリビングの2か所に、あえて見えるように置いている。

また、収納ボックスは種類が豊富で、こんなメリットも。

「あえてうちのインテリアになじむような色を選んでいる。このボックスはテーブルや椅子にもなるので選んだ」(柳田さん)

収納方法のポイント

さらに、2つ目のポイントは収納方法だ。

「縦に収納するようにしている」「重ねると下の物が確認できない。目に入らず放置状態になってしまう」「一目で何があるかわかるようにしておく」(すべて柳田さん)

収納ボックスは、それぞれ、衛生用品、トイレ、食事など、ジャンルごとにまとめ、ラベリングすることで、ふたを開けなくても何が入っているのか把握ができる。

「持てる重さ」を意識

そして、最後のポイントは重さだ。

「こちらは在宅避難を想定とした収納ボックスになっているが、避難をしなければいけなくなった時に『持てる重さ』にして入れている」(柳田さん)

収納ボックスを軽くするために、食料や水は、普段から使う物として、キッチンに多めに備蓄している。

「賞味期限が近くなったら食べなきゃという形で消費して、(食べたら)新しいものを足してローリングストックしている」(柳田さん)

また懐中電灯などは、すぐに使えるように、全ての部屋の見える場所に置くことで、収納スペースを使わずに、備蓄をしている。

収納に困った方は、あえて見える収納をぜひ参考にしてみては?