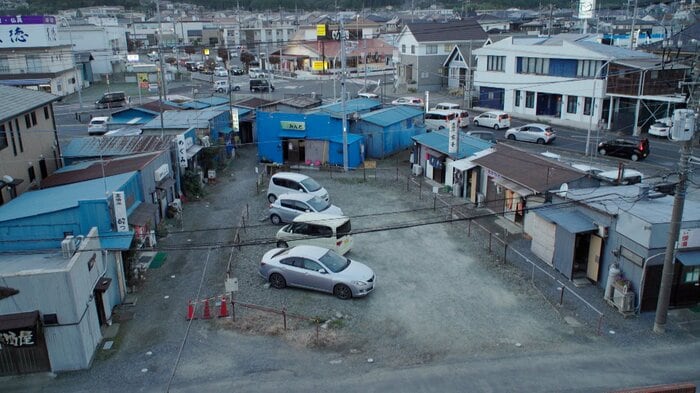

日立製作所の企業城下町、茨城県日立市を縦断する国道6号を走ると目に入ってくる「コ」の字型のバラック街。全店舗が青いトタンに覆われた、戦後の闇市そのままのような建物が列をなす異様な景色に、初めて見る人はギョッとするかもしれない。

しかし、ここは廃墟ではない。

通称「塙山(はなやま)キャバレー」と呼ばれる、14軒の店が並ぶ現役バリバリの飲み屋街なのだ。

バブル崩壊後の「失われた30年」で、日立駅そばの歓楽街はすっかり勢いを失ってしまったが、最寄り駅まで徒歩で20分もかかる塙山キャバレーには空き家は一軒もない。日が落ちれば店の明かりが煌々と暗闇に輝く。

なぜ、駅近でもない悪条件の立地にある飲み屋街がこんなに元気なのか。

そんな街の不思議を解き明かそうと2020年12月から取材を始めた。

「1日3回救急車が駆けつけた」血気盛んな男たちを仲裁し続けた「京子」のママ

取材開始当時、80歳の「京子」のママは、塙山キャバレーで45年、女手一つで店を切り盛りしてきた最古参。過去に42年間、塙山飲食店組合の会長を務めた経歴を持つ。

この街の歴史を知ると、会長という役割が誰でも務められるような代物ではないことがわかる。

日立市は銅鉱山に沸いた明治の頃より、全国から出稼ぎ労働者が集まる街だった。そして「京子」ママが店を開いた45年前は、戦後の高度経済成長期の真っ只中。日立製作所傘下の工場群が24時間稼働し、「眠らない街」として活況を呈していた。

それは同時に、日本全国から血気盛んな若い労働者たちが集まっていたことも意味する。そして、この社宅と工場の通り道にあった格安の酒の街が、彼らの受け皿となっていった。

古い常連客が「生まれも育ちも違う人間が集まんだから、喧嘩になっぺな。1日に3回くれえ救急車が来たこともあるよ。ヤクザもたくさんいたよ」と口を揃えて話すように、男たちの喧嘩が絶えることはなかった。

喧嘩が始まると「京子」ママは決まって呼び出され、血だらけの荒くれたちの間に割って入って、殴り合いを収めた。

「あのね、お話をするの。暴れ者の方は、怒ると余計向かってくるのね。だから、ワーッて言うんではなくてね。『ここで暴れたら困るんだ。お願いだから』ってなだめる。そうするとわかっていただいて、段々大人しくなるの。喧嘩をやめていただけるの」

上品な口調で、修羅場を収める様子をまるで子ども同士の取っ組み合いをやめさせるかのように淡々と話す「京子」ママ。

さぞかし若い頃から肝が据わっていたのだろうと想像してしまうが、意外にも元々は専業主婦だ。35歳の時、夫を交通事故で亡くし、5人の子どもを育てるために、この店を始めたのだという。この時、末っ子はまだ2歳だった。それから40年間、「京子」ママは一日も店を閉めなかった。

この取材を始めて間もない頃、「数カ月前に54歳の次男を突然亡くした」と聞いた。発見された時にはすでに息をしておらず、死因は多臓器不全とされたが、ママにはなぜ死んだのかわからなかった。部屋には睡眠薬や様々な薬が残されていたという。

「あたしより先に死んじまうんだもんね……」

しかし、息子の葬儀の日でさえ、店を開け、弔問客に酒を出し、一粒の涙も流さなかったという。82歳の時、自身に大腸がんが見つかり緊急手術した後も、退院1週間後には、再びカウンターに立っていた。

「京子」ママは店を開け続けながら、飲み屋街全体も守り続けた。

かつて、塙山キャバレーに地上げ屋が群がり、開発計画まで持ち上がったことがあった。しかし、そのたびに組合の会長だった「京子」ママは「絶対に嫌だ。ここが好きで働いてるんだ!」と断固拒否し、他店のママたちと一致団結して裁判闘争まで乗り切った。

なぜそこまで頑張れたのか。

ママは満面の笑みで言う。

「ここが私の人生。店、辞めるときは死ぬ時!」

子どもを20年前に捨てた「ラブ」のママ

そんな「京子」ママを心から慕う人がいる。「京子」の2軒隣に店を構える「ラブ」のママである。

当初、彼女は取材に対して「京子」ママへの憧れは語るが、自分の過去については一切口をつぐむ人だった。

「ラブ」ママにある日、ちょっとした事件が起きる。

「ラブ」ママの娘と名乗る30歳の女性が、塙山キャバレーを訪ねてきたのだ。詳しく事情を聞くと、「ラブ」ママが20年前に子ども3人を元夫のところに残し、出奔していたことが判明する。訪れた女性はそのうちの1人。つまり「ラブ」ママの娘で、戸籍謄本を頼りに、母を探し出したのだった。

娘は自分を捨てた理由を語ろうとしない「ラブ」ママに激高し、再び、母娘の縁を切る。二人の様子はすでに撮影済みだったが、娘から「取材を中止してくれ」との連絡が入る。番組で「ラブ」ママに触れることが一切できなくなった。ところが…、である。放送3週間前の昼過ぎ、突然、娘からメールが届いたのだ。

「こんにちは。日立に来ています」

慌てて「特急ひたち」に飛び乗り、「ラブ」ママと娘のところに向かった。

すでに出来上がりつつあった番組の構成はめちゃくちゃになるだろう。しかし、彼女が逡巡の末、母と再会することを伝えてくれたと思うと、うれしかった。結果、母と娘と二人の弟がもう一度、よりを取り戻そうとする場面を撮影できた。

その後も「ラブ」ママと娘は、再び「二度と会わない」というような大喧嘩をしたかと思うと、二人で塙山キャバレーを飲み歩いたりするなど、組んずほぐれつ20年ぶりに親子を始めようとしていた。

娘は「ラブ」ママの内縁の夫である“かっちゃん”とも大の仲良しになっていた。ある日、かっちゃんが「ラブ」ママの娘と携帯電話で話しながら「声が聞けてうれしい…」と頬を涙で濡らすのを見た。なぜ、かっちゃんが泣いているのか、その時は理由がわからなかったが、後にかっちゃんが実の娘を40歳の若さで亡くしていたことを知った。

そんなかっちゃんが亡くなったことを2022年1月、「ラブ」ママの娘から送られてきた葬式の写真で知った。写真には、かっちゃんのアパートで遺影を囲んで弔い酒を飲む「ラブ」ママと二人の弟が写っていた。

かっちゃんが亡くなった後、「ラブ」ママは「明日、死んでもいいんだ。明日、死んでもいい」と口にするようになる。かっちゃんが亡くなって10カ月たっても、ろくに飯も食べないで、涙を流していた。傍らには、塙山キャバレーの仲間である「わいわい」のママが寄り添っていた。料理上手で知られる「わいわい」ママは「まぜご飯作ってやっから」と伝え続けていた。

2022年11月の「ラブ」ママの誕生日。

「めぐみ」のママがワインを開け、カラオケ伴奏の「Happy birthday」を歌いながら、「ラブ」ママが生まれた日を祝った。当の本人は、突然始まった誕生日パーティーに困惑しながら、普段、全く飲まない赤ワインを無理矢理、喉に流し込み、「こんなに、盛大に……」と久しぶりの笑顔を見せた。リクエストを受け、矢沢永吉の「ウイスキー・コーク」を絶唱した。

SNS全盛の現在も塙山キャバレーに人が集まるわけ

「京子」ママの息子の死。「ラブ」ママの娘との邂逅と愛する内縁の夫との死別。ほかにも、塙山キャバレーを取材中、数多くの人生の岐路ともいうべき場面に遭遇した。

笑いながら生涯最後の酒を飲んだステージ4のがん患者。コロナ禍で全店舗1カ月半の長期休業中に孤独死した常連客。1億円もの借金を背負い行方知れずになった元夫と25年ぶりに再会したママ――。

取材の間だけでも、挙げればきりがないほどの人生の痛切な場面が、この場所を舞台に繰り広げられてきた。

実は、塙山キャバレーのママたちは全員独身だ。

明るく振る舞っているように見えても、一筋縄ではいかない人生を歩んできており、その心に孤独という一面を抱えている。そして、客の多くも同じように深い孤独を抱えた人たちだ。そんな孤独を抱えた者同士が、笑いも怒りも悲しみも喜びも分け合えるのが塙山キャバレーだ。

人見知りで滅多に他人と話をしない工場勤務の29歳男性は、「どうしてか塙山キャバレーでは知らない人と話せるんですよね…」と語る。

令和の時代、「本音が言えるのは匿名のSNSだけ」という人も少なくない。

取材中、ママと泣きながら大喧嘩をしたこともあるが、カメラを抱えた外の人間に対し本気でぶつかり返してくれたことに心地よさを感じた。赤の他人同士であっても、直接、本音を言い合える場を本当はみんな求めているのかも知れない。

この飲み屋街が今なお、若者から年配の方まで世代を超えて多くの酔客を集め続けているのは、ここが過去の遺産ではなく、ノスタルジーで語られる場所でもなく、時代がどう変わっても、人が生きるために必要とする「人とつながれる場所」だからこそではないだろうか。

東日本大震災の時も、そして今も

今から13年前の東日本大震災。岩手、宮城、福島の東北3県に注目が集まる中、茨城県は「忘れられた被災地」と言われた。

しかし、日立市も甚大な被害を受けていた。揺れは震度6強で、沿岸部一帯を4mを超す津波が襲った。家屋の被害は1万8000軒以上に上り、市内の水道、ガス、電気などのライフラインもストップ。夜になると信号も家々の照明も消え、街は「漆黒の闇」に包まれた。

しかし、そんな中にあっても、このトタン屋根の街だけは、ぼんやりとロウソクの炎を灯し、営業を続けていた。当時並んでいた24軒は一切壊れることなく、窓ガラス一枚さえ割れなかった。おまけにプロパンガスなので、火も通常通り使えたからだという。

ママたちは今でもこの時のことを振り返り不思議がる。

店舗を修理したことのある大工は「この建物は基礎が打ってなくて、箱が地面の上に乗っかってるだけなんだ。そんで建物と地面が固定されてねえもんだから、地面が揺れても、建物は大して揺れなかったんでねえかな」と話していた。にわかには信じられないような説ではあったが、この話を聞いた時、建物の不屈と、多くの人生を優しく受け入れてきたママたちの不屈とが重なってきて仕方がなかった。

そして時代が昭和から平成、そして令和になった今も、1年365日、盆も正月も休むことなく、バラックに明かりは灯り続けている。

(執筆・山本草介)