能登半島地震の発生から4週間。日常を取り戻すため、被災地では一般ボランティアの活動が本格化している。

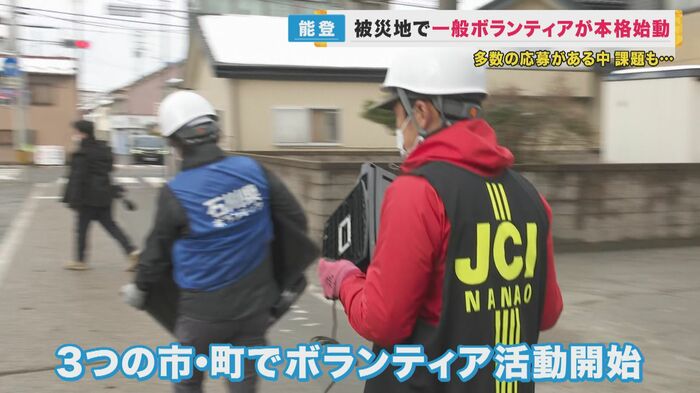

記者リポート:液状化の被害が深刻な石川・七尾市の住宅です。災害ボランティアの人たちが、重たい家財道具を運び出し、片付けを手伝っています。

■各地からボランティア 活動始まる

七尾市など3つの市や町で、27日から一般の災害ボランティアの活動が始まり、泥水を含み重くなった畳の運び出しや、テーブルや電気製品の片付けが行われた。

東京から来たボランティア:自分にできることは精いっぱいしたい気持ちからボランティアに申し込んだ。

ボランティアを依頼した人:自分たちだったらどうしていいかわからなかったので、手際よく進めていただいたので安心しました。

■2007年の能登地震から支援を続けるNGOも

しかし、一般ボランティアの応募はたくさんあるものの、自治体には課題がある。

七尾市地域づくり支援課・高木伸安課長補佐:ボランティアの方に、安全に活動していただくことが非常に重要。水が通っているところ、衛生面でトレイなどができるようなところを選んでいます。

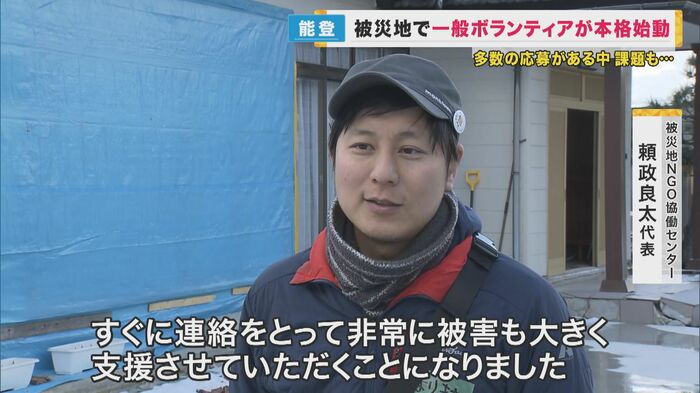

七尾市の中島町小牧地区では、いまだ断水が続き、一般ボランティアの派遣先には選ばれていない。そんな地域で被災直後から支援を続けている人達がいる。神戸市の被災地NGO協働センター。2007年に起きた能登半島地震の時からこの地域を支援してきた。

被災地NGO協働センター 頼政良太代表:すぐに連絡をとって、非常に被害も大きいということで、こちらに支援させていただくことになりました。

地震発生翌日から様々な地域に物資を届けたり、依頼を受けた家を訪ねて家具を運び出す手伝いなどを行っている。

家具の片づけを依頼した被災者 瀬端雅美さん:こんなすごいことになるなんて…でも1日1日支援の輪が(広がって)…頑張ろうって力になりますね。

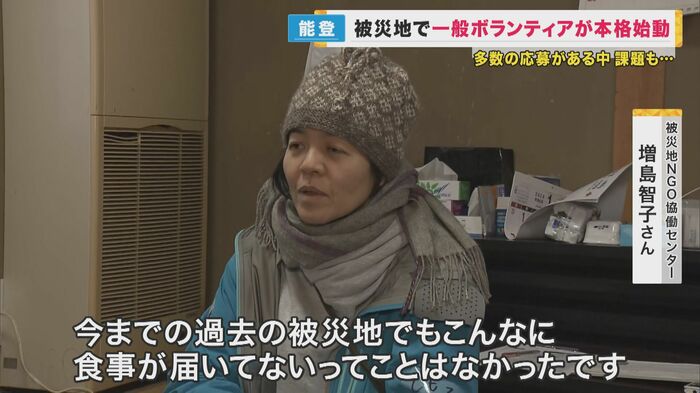

■「支援の動きの遅さを感じる」

29年間災害ボランティアを続けている増島智子さんは、行政の“初動対応”の大切さを訴える。

被災地NGO協働センター 増島智子さん:今までの過去の被災地でもこんなに食事が届いていないってことはなかったです。(行政の)動きがすごく遅いのは現場にいて感じます。直結するのでね、命に。これ以上犠牲者出さないようにみんな必死で、現場で頑張っていると思います.

地震発生から1カ月近くたったいまも、被災地は支援の手を求め続けている。

■妻と娘の遺品を探し続ける男性

地震の被害が大きかった石川県輪島市河井町。倒壊した家屋の中から家族の遺品を探す男性の姿があった。

6年前に神奈川県から輪島市に移住し、居酒屋を営んでいた楠健二さん(55)。地震があったとき、楠さんは妻の由香利さん(当時48歳)と長女の珠蘭さん(当時19歳)、21歳の次男と18歳の次女の5人と自宅で過ごしていた。自宅兼店舗だった建物は、隣にあった7階建てのビルが倒れてきて、押しつぶされた。

楠健二さん 1月2日:女房が埋められているんだよ。ずっと出してあげられていないんだよ、きのうから…

妻の由香利さんと長女の珠蘭さんが長い間ビルの下敷きになり、楠さんは救出活動をずっと見守っていたが、助からなかった。

楠健二さん:『パパ水ちょうだい』って。何回もあげたよ。俺自体も気が動転していたから、まず誰かを呼ばなきゃいけないって頭しかなかったから。あとあと考えればいろんなことできたのかなと思うけど。ビルさえなければね、それだけが悔しいね、本当に悔しいよ。

亡くなった長女の珠蘭さんは、1月5日が二十歳の誕生日で、成人式を控えていた。楠さんは家族で過ごした場所にチューリップを供えた。

楠健二さん:こんなグジャグジャなところに今までの生活があるんだよ。泣き枯れるまで泣いたけど、やっぱり悲しいよね。

現在楠さんは神奈川県に身を寄せているが、家族の思い出の品を探すため、倒壊した建物に通い続けるという。

(関西テレビ「newsランナー」 2024年1月29日放送)