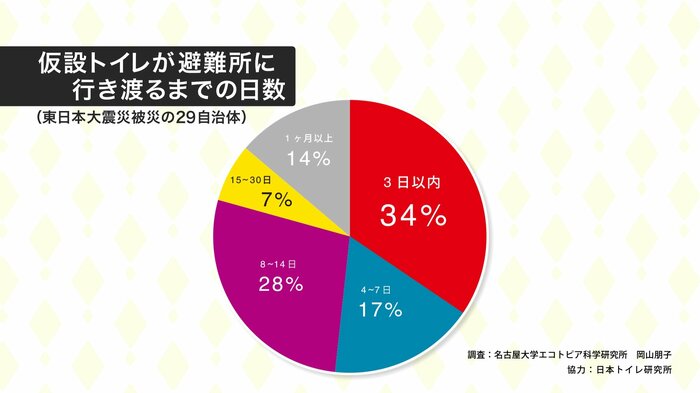

元日に発生した「能登半島地震」。発生から2週間以上が経過し、避難生活が長期化する中、被災地では「トイレ」が深刻な課題となっている。2011年3月11日に発生した東日本大震災では、3日以内に仮設トイレが避難所に行き渡ったのが34パーセント。半数近くは仮設トイレが行き渡るのに8日以上と、災害とトイレは切っても切り離せない問題だ。そんな中、今回の能登半島地震で、被災者の生活の一助となっているのがお笑いコンビサンドウィッチマンが気仙沼市に寄贈したトイレトレーラーだ。

避難者の生活の一助に サンド寄贈の「トイレトレーラー」

元日の能登半島地震で震度6強を観測した石川県輪島市の避難所となっている鳳至小学校。この避難所で被災者の生活の一助となっているのが、仙台市出身のお笑い芸人・サンドウィッチマンが宮城県気仙沼市に寄贈し、1月7日から稼働しているトイレトレーラーだ。

「考えてくれて感謝」「便座があったかい」

輪島市の職員によると、この避難所には仮設のトイレが5基設置されているものの、和式のものもあり、足腰が悪い高齢者には使いにくい状況があった。一方、このトイレトレーラーは、水洗の洋式トイレが3つ設けられていて、大変重宝されているという。

避難所に身を寄せている人のほか、校庭で車中泊をしている人や地域の住民にも利用されていて、利用者からは「仮設トイレとは違ってやっぱり流せるし、清潔で、だいぶストレスもなくて良い。(サンドウィッチマンには)考えてくれて感謝です」「便座もあったかいし、女子はやっぱりこっちのほう使いたいと思う」などと感謝の声が聞かれた。

東日本大震災でも課題に...

東日本大震災の際にも課題になった、災害時の「トイレ問題」。この問題について研究している日本トイレ研究所によると、東日本大震災の際に「仮設トイレが避難所に行き渡るまでかかった日数」は3日以内が34パーセント、4日から7日以内が17パーセント、半数近くは8日以降という状況だった。このうち、1か月以上かかったという場所も14パーセントあったという。

災害関連死予防へ 「衛生的なトイレ」を

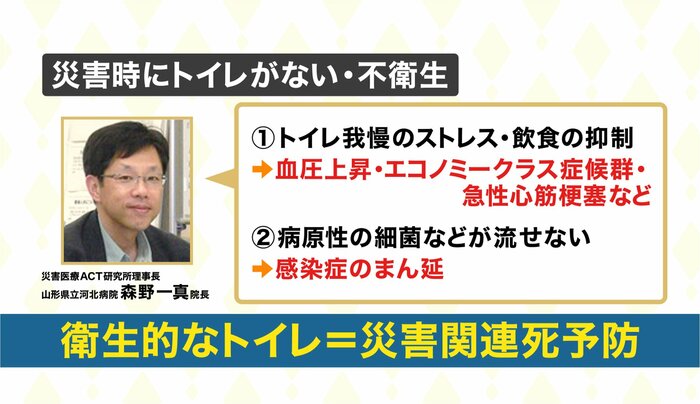

被災者の健康を守るために非常に大事な問題となる「トイレ」。石巻市に本部がある医師などでつくるNPO団体「災害医療ACT研究所」の森野一真医師(山形県立河北病院院長

)によると、災害時にトイレが無い、または不衛生な状況では、懸念点が2つあるという。

①トイレを我慢すると、ストレスを感じたり飲食の抑制をしたりするようになってしまい、それが血圧の上昇や、エコノミークラス症候群、急性心筋梗塞につながる。

②病原性をもった細菌などが洗い流せないと感染症の蔓延につながる。

つまり、災害関連死などを防ぐためにも、「衛生的なトイレ」があることは非常に重要だといえる。

「災害医療ACT研究所」では、1月5日から17日までに能登半島地震の被災地に、350基あまりの災害用トイレを配布。配布したトイレは、排泄物を特殊なフィルムで密封処理できるトイレで、においや感染症を抑えることができるそう。

災害が起こるたびに、問題となるトイレ問題。徐々に改善はされているようだが、災害関連死を防ぐためにも、衛生的なトイレ環境も大事になってくる。

(仙台放送)