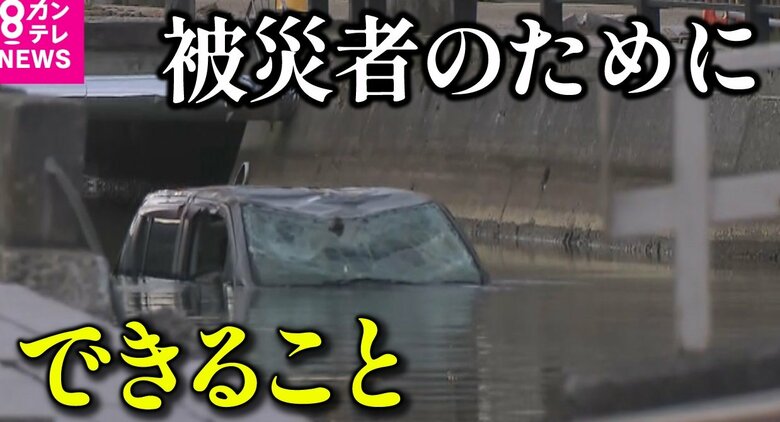

震災発生から11日目を迎えた被災地では、いま災害関連死が心配されている。

果たして高齢者などの2次避難は進んでいるのだろうか?

■事情や心情に寄り添った迅速な2次避難を

石川県能登町で取材を続けている森孝郎記者に伝えてもらう。

森孝郎記者:震災発生から11日目を迎えました。復興の目途はたっていませんが、それでも被災者たちは、少しずつ日常を取り戻そうとしています。

岸田首相は11日、災害関連死を防ぐために、自宅の復旧や仮設住宅が整うまでの間は、高齢者などを中心に、「2次避難所」への避難を検討するよう呼びかけましたが、2次避難は進んでいるのだろうか?

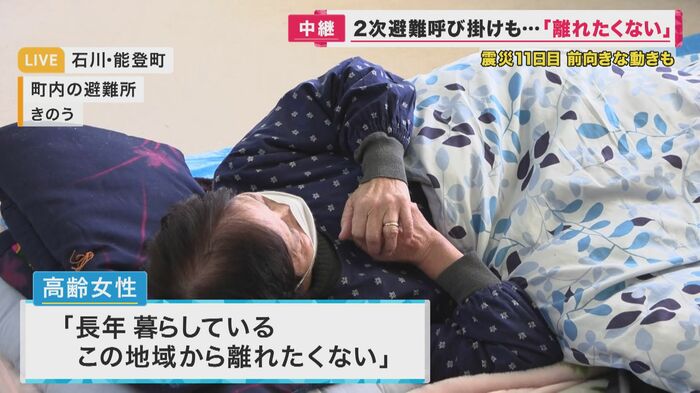

森孝郎記者:2次避難は、なかなか進んでいないように感じられます。町内の避難所で話を聞くと、ある高齢の女性は、『長年暮らしている、この地域から離れたくない』と話していました。また、別の高齢の男性は、『自宅の復旧のめども立っていないのに、放っていって帰ってきた後が心配だ』と話していました。

森孝郎記者:能登町などでは、11日夜から雨が降り始め、12日にかけて強まり、警報級の大雨となる恐れがあります。また週末にかけて雪が強まるところもありそうです。2次災害の危険が高まっている中、被災者1人1人の事情や心情に寄り添いながら、迅速に2次避難を進める必要があると感じています。

■災害関連死の防止へ…ホテルなどの2次避難所への移動も

高齢者は自宅から離れる2次避難に抵抗があるようだ。もちろん故郷なのでそういった気持ちが生まれるというのは理解できるが、いかがだろうか?

関西テレビ 神崎報道デスク:避難のハードルになっている事としては、地方ですと慣れ親しんだ近所の人とずっと一緒の避難所にいて、それで安心するということはあると思います。ですから近所の人がみなさん一緒に、例えば同じ町の同じ旅館やホテルに避難すると、要は近所のコミュニティごと、まるまる避難するということであれば、少し避難のハードルが下がるのかなと思います。実は東日本大震災の時に市町村ごとに、どこの街に避難するとか、どこの温泉街へ避難するということを決めて、うまくいったケースもあります。そういった形で地域のコミュニティを保ったまま、2次避難所で暮らすということであれば、少し行こうかなと思う人が出てくるのかなと思います。

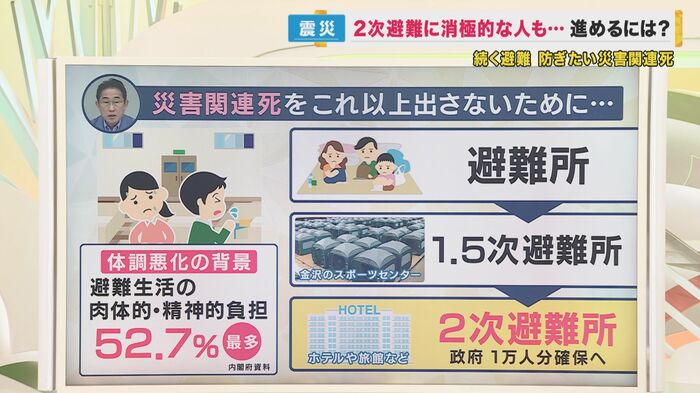

災害関連死をこれ以上増やさないために、高齢者などには避難所からプライベートスペースもある1.5次避難所、そしてホテルなどの2次避難所に移ることが呼びかけられている。

体調悪化の背景は、避難生活の肉体的・精神的負担が52.7パーセントと最多だというデータもあるので、それぞれ事情が異なると思うが、やはり命を守るためには可能な方は、こういった避難を検討していただきたい。

菊地幸夫弁護士:生活上の例えばトイレや食事や寒さの問題など、そういう肉体的なところを、少しでもストレスを軽減させてあげるということが必要なのだと思います。精神的な問題のケアも大変必要なんだろうなと思います。いずれにしろなるべくスピード感を持って、物的な支援を政府にもしていただきたいですね。

2次避難の受け入れは政府が主導していますが、民間でも受け入れに向けて動きが進んでいる。

大阪でも手を挙げた所があるので取材した。

■被災者の受け入れを決めたシェアハウス

大阪・吹田市にあるシェアハウス「すいまーる」。

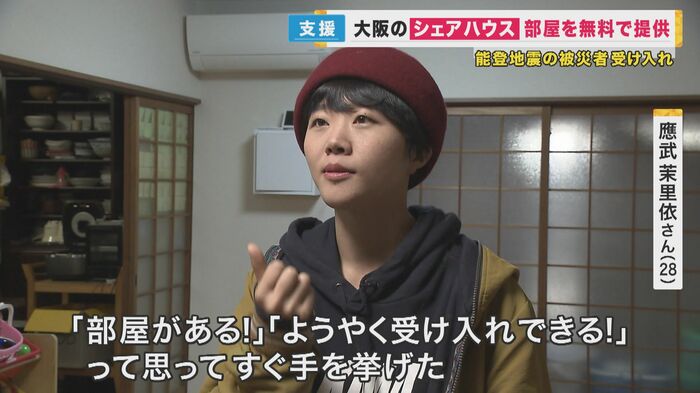

ここを運営する應武さん一家のほか、子育て中の親子、ホームステイ中の外国人が共同生活をしている。應武さんは、能登半島地震の被災者のために6畳の1部屋を提供することに決めた。

應武茉里依さん(28):この部屋は貸せる、お部屋です。ここにフリーレンタル服があって、あんまり服って持ってこられないと思うので。

今月と来月については家賃と食費が無料だ。

應武茉里依さん:できるだけ今までと同じ生活スタイルを取り戻せるように、他の人を意識せず、過ごせたらいいのかなと。

受け入れを決めたのは、東日本大震災で、ボランティアをしたとき、現地でできることに限界を感じたからだ。

應武茉里依さん:めっちゃ何かしてるっていう実感をあまり持てないまま…。今回『受け入れできる人を探してます』っていうのを見て、『部屋がある!』『ようやく受け入れできる!』って思って、すぐ手を挙げた。

■30組ほどが受け入れ希望をしている

應武さんは、被災者と全国のシェアハウスやホストファミリーをつなぐサイトで入居者を募集している。

このサイトをつくった発起人は…

「ファミリン」を立ち上げた杉本朋哉さん:30組ほどの方が、全国から受け入れを希望してくださってます。受け入れの民宿や旅館ホテルの方も、経営が困難になってしまうっていうところで、受け入れはできないっていうような判断をされる方もいらっしゃるので、ニーズは増えていくと思う。

應武さんのシェアハウスでは、子どもが楽しめるようジャングルジムやおもちゃも用意してある。

應武茉里依さん:我が家が幸い騒いでも、今のところクレームも来てないので、安心して騒いだり子育てができる場所として、まあ気にせず過ごしてくださいって感じですかね。

■関西からできる「代理寄付」

他にも関西からできる支援はある。

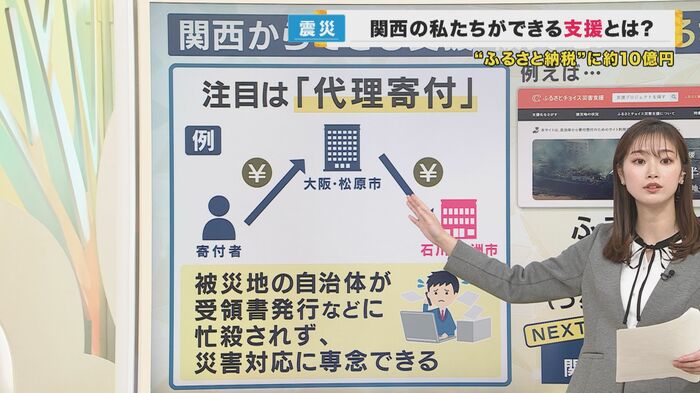

被災地への「ふるさと納税」だが、注目は「代理寄付」だ。例えば、石川県珠洲市に寄付したいとき、直接寄付をするのではなく、大阪の松原市が受け付けている代理寄付を使って寄付することができる。ここに手数料などは発生しないので、松原市は完全にボランティアで仲介をしてくれるということだ。

このメリットとしては、被災地の自治体が寄付の受領書発行などに忙殺されるのを防せぎ、災害対応に専念できるということだ。

現在、ふるさとチョイスでは10億円近く寄付が集まっているのだが、そのうち7.6億万円が代理寄付ということだ。寄付をお考えの方は「代理寄付」も利用してほしい。

(関西テレビ「newsランナー」2024年1月11日放送)