2024年4月から解禁される「ライドシェア」。デジタル庁のほか、行政改革担当などを兼務する河野太郎大臣に、解禁の狙いや政府の方針について話を聞きました。

■「移動の制約がある状況を一刻も早く解消したい」

・ライドシェアが利用できるのは、タクシーが不足している時間帯や地域に限定される。

・利用者は配車アプリで依頼することを想定。

・安全性を確保するため、タクシー事業者が運行管理を行い、事故が起こった場合の賠償責任もタクシー事業者が負うことが検討されている。

2024年4月のライドシェア解禁にはどのような狙いがあるのだろうか?

河野太郎デジタル相:いま、全国各地で交通機関がない、例えば駅まで電車で行っても、駅から目的地までタクシーがないという地域がたくさんあります。大阪や東京のような都会でも、例えば金曜日の夜雨が降るとなかなかタクシーが捕まらないという経験をされた方がいらっしゃると思います。いま、日本の中でやっぱりこの少子高齢化人口減少という中で、移動の制約が起きている。移動したいと思っても、実は交通機関がなくて移動できないという方が、いろんな地域で増えていて、これはやっぱり大きな問題だと思います。そういう意味で、まずできるところからやっていって、とにかく人間が移動するのに制約がある状況を、一刻も早く解消して行きたいというふうに思っています。

■「移動の足」問題は「速やかにやっていく」

過疎地ではこのような声が上がっている。

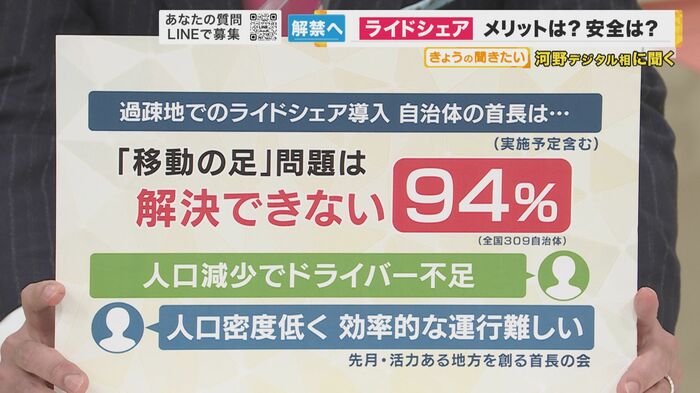

過疎地でのライドシェア導入について自治体の首長は、「移動の足」の問題というのは、解決できないと94%が回答した。その理由は、「人口減少でドライバー不足」であるとか「人口密度が低くて効率的な運行が難しい」ということだ。この声をどう受け止めるのだろうか?

河野太郎デジタル相:どなたにアンケートを取ったかわかりませんが、いま多くの自治体の首長さんから、この新しい交通機関、ライドシェアあるいは、ライドシェアに似たようなものを入れてほしいという要望をいただいております。それも一刻も早くやりたいと言われております。いま交通空白地といわれているところは、自治体であったり、NPOであったり、あるいはさまざまな団体が車を走らせて、交通の足として提供することができるわけですけども、なかなかそこにもいろんな規制があってスムーズに導入ができないので、まずそこをスムーズに導入できるようにしてほしいという要望があります。それをなるべく年明けから速やかにやっていきたいというふうに思っています。

■万博開催地である大阪ではライドシェアの運行予定

万博が開催される大阪でもライドシェアが検討されている。

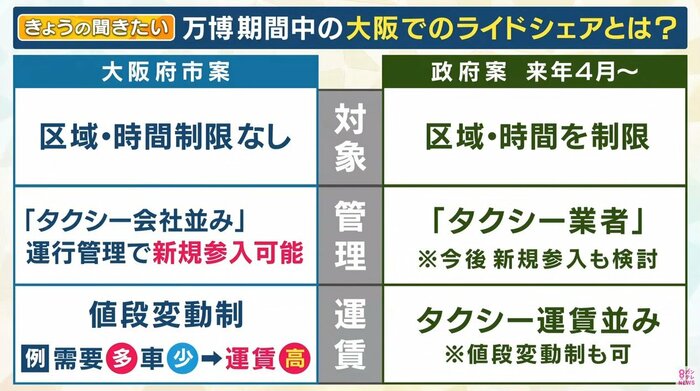

来年4月からの政府案と見比べると、政府案は対象の区域や時間に制限があるが、大阪府市案は制限がなく、府内全域を対象に、万博期間を含む来年秋から 1 年間の限定運行を想定している。

管理するのは、政府案はタクシー業者で今後新参入検討するということだが、大阪府市の要望書にはタクシー業者並みの運行管理できる業者の新規参入を求めているということだ。

運賃は、政府案はタクシー運賃並み(値段変動性も可)だが、大阪府市案では値段変動制で、例えば、需要が多くて車が少ないと、運賃は高くなる制度を採用するとしている。

大阪案は海外で導入されているライドシェアに近い形だが、大阪案は今後、検討されるのだろうか?

河野太郎デジタル相:政府としては、まず移動の制約を解消するために、出来るものからどんどんやって行きたいと思っております。それでも問題が解決できなければ、いろいろなものを広げていく、対象を広げていくということになりますので、できるものからしっかり速やかにやっていきたいというふうに思っています。

(関西テレビ「newsランナー」2023年12月21日放送)