長崎県の雲仙・普賢岳噴火から約33年。

14日、九州大学の調査チームによる防災登山が行われ、火口にできた溶岩ドームの調査を実施した。

専門家によれば、溶岩ドームが風化などで崩れる危険性があるという。

研究者たちによる“防災登山”

17日で、長崎県の雲仙・普賢岳の噴火から33年が経つ。それに先立ち、研究者たちによる防災登山が行われた。

1990年11月、約200年ぶりに噴火した雲仙・普賢岳。その翌年の1991年6月に発生した大規模な火砕流で、43人が犠牲となっている。

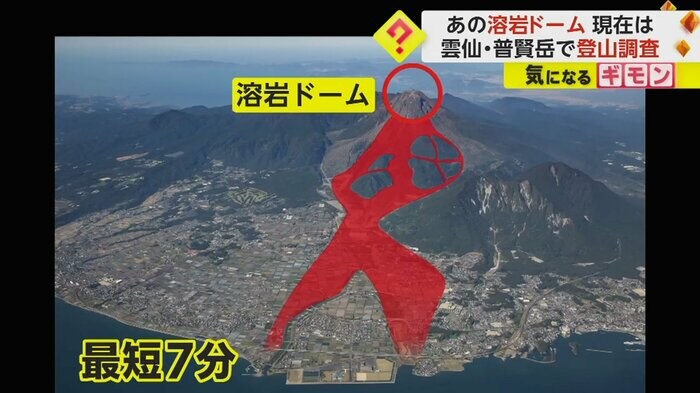

今回調査が行われるのは、噴火の後、火口にできた溶岩ドームだ。立ち入りが禁止されている警戒区域に入り、状態の確認を行っている。

13日の調査は強風のため、山頂まであと100mのところで打ち切りに。翌日14日、九州大学の調査チームが、再びアタックした。

山頂付近は一面、真っ白になるほど蒸気が噴き出している。温度を測ると92.9度だった。

観測をはじめた1995年頃は700度以上あったが、ここ10年ほどは変化がなく、火山活動は安定している。

その一方、専門家によれば、溶岩ドームが風化などで崩れる危険性があるという。

最短7分で土砂が押し寄せる

溶岩ドームが大規模に崩れ落ちた場合、大量の土砂が有明海沿岸の国道まで押し寄せるという予測もある。その時間は最短で7分だ。

九州大学は、今後も気象庁などと連携し、長期的な観測が必要だとしている。

(「イット!」 11月15日放送より)

この記事に載せきれなかった画像を一覧でご覧いただけます。

ギャラリーページはこちら(11枚)