冬の味覚「カキ」。10月、水揚げが始まり、冬にかけて1年で最もおいしいシーズンを迎えた。ところが生産量日本一を誇る広島県では「カキ殻」も大量に出てしまう。そのカキ殻はどうなるのか…「殻」に注目した。

大量のカキ殻をほぼ100%リサイクル

広島県は生産量日本一を誇るカキの産地。

その「カキ殻」の量は、なんと14~15万トンも!

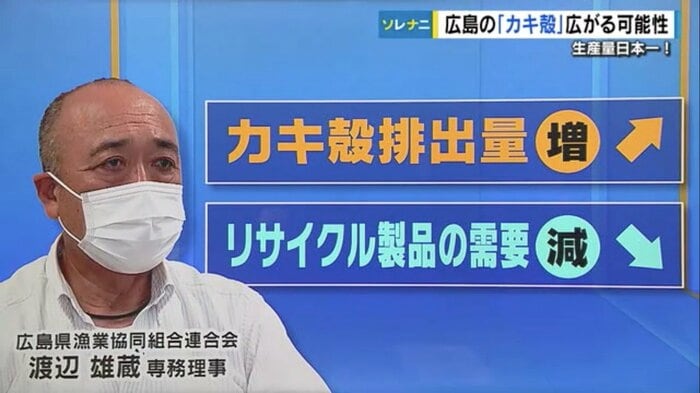

広島県内のカキ殻リサイクル率はほぼ100%だが、最近はカキ殻が余っているという。その理由について、広島県漁業協同組合連合会の渡辺雄蔵専務理事は「カキ殻の排出量が増加する一方、リサイクル製品の需要が減っている」と話す。

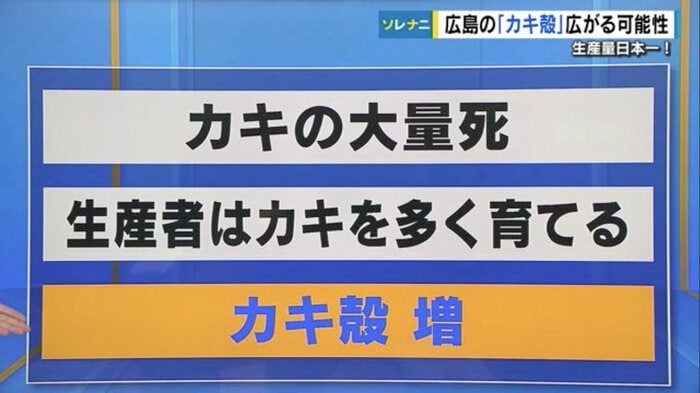

カキ殻の受給バランスが崩れている。その要因の一つが「カキの大量死」。近年、海水温の上昇などで出荷できる大きさに育つ前に死んでしまうカキが増えている。そこで、生産者はカキを多く育てようとして、その結果、「カキ殻」が増えてしまう。

鳥インフルや物価高でカキ殻の需要減

一方、需要が減ってしまったのはなぜか?

広島県内では、カキ殻の約9割が家畜の飼料や農作物の肥料にリサイクルされている。そこに影を落としているのが「鳥インフルエンザ」や「国際情勢」だ。

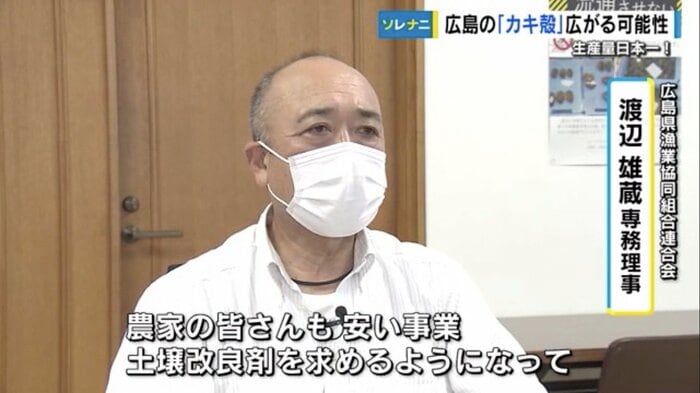

広島県漁業協同組合連合会・渡辺雄蔵 専務理事:

鳥インフルエンザなどが影響し、この近年、ニワトリがものすごく減ってる。農業もなかなか経営が厳しい。農家の皆さんは安い土壌改良剤を求めるようになって、カキ殻事業の需要が落ちている

2022年の冬から春にかけて全国的に鳥インフルエンザが流行し、ニワトリが減ったためにエサの消費も減ってしまった。

それに加えて、ロシアによるウクライナ侵攻や円安による「物価高」。天然のカキ殻入り肥料は割高なため、経営が厳しい農家は「安い肥料に流れてしまいがち」ということだ。

広がる可能性 田んぼの水質改善も

そこで、「カキ殻」の新たな活用法が注目されている。カキ殻は「炭酸カルシウム」という物質からなり、海底のヘドロに含まれる有毒な硫化水素を吸着する高い水質改善効果がある。その特性をいかして、干潟の造成事業や海洋環境の改善に役立てようとする動きもあるようだ。

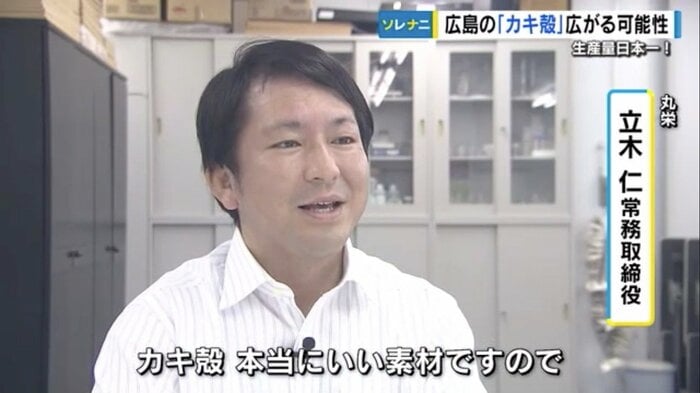

広島市中区に本社があるカキ殻の加工業者「丸栄」では、カキ殻が硫化水素を吸着させる特性に着目し、新たな商品開発に取り組んできた。

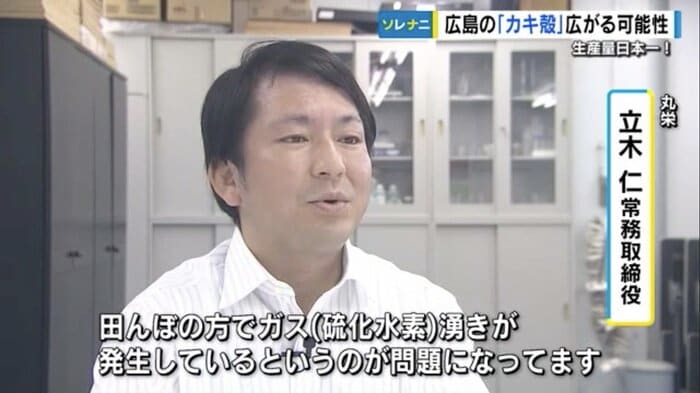

丸栄株式会社・立木仁 常務取締役:

温暖化が進んでいる中で、田んぼで硫化水素の“ガス湧き”が発生して問題になっています。硫化水素の発生で、米の収穫量が減ったり品質が悪くなっているという問題もあります

その問題を解決するために新しく開発された商品が「カキテツ」。

細かくしたカキ殻と、製鉄所の転炉スラグを混合した粒状の製品だ。

丸栄株式会社・立木仁 常務取締役:

カキ殻は本当にいい素材です。いい素材、資源を使っていただけるような提案をどんどんしていきたいと思っています

カキを食べれば殻はゴミになる。その殻が資源になる。広島を代表する食材のカキをおいしく食べて、カキ殻を有効活用する循環型の社会がますます進んでほしい。

(テレビ新広島)