パレスチナの武装組織ハマスによるイスラエルへの攻撃について、西欧でまだ少数派ながら「脱植民地化(decolonization)の戦い」という認識で、残虐行為も容認する動きが出始めている。

その動きを触発したのが、米国雑誌「ソーホーハウス」などに寄稿している作家、ナジマ・シャリフ氏のX(旧ツイッター)への投稿だ。

「あなたたちは脱植民地化を何だと思っていたのだ?雰囲気?論文?エッセイ?負け犬たちめ」

「脱植民地化」は理屈ではなく行動だと言ったわけだが、これには10万人が「いいね」を送り、2万3000回リツイートされた。

これを受けて、独立系のニュースサイト「ザ・フリープレス」が11日に、ピーター・サボドニク編集長の「これが脱植民地化の現実だ」という記事を掲載した。それには、今回の戦闘で道路上に放置された民間人の遺体の写真が、次のようなコメントと共に添えられていた。

「真の脱植民地化は人間の行動である。道路上の遺体を運び出すような」

記事の内容も過激で、AIのチャットGPTに翻訳を指示すると「申し訳ありませんが、憎悪、危害、または差別を助長するコンテンツに関する翻訳のお手伝いはできません」と拒否された。

記事は、ハマスの残虐な行為を具体的に示して、こう断定していた。

「もしそれらに気遅れして、前置きや曖昧さなしに非難するならば、それはシオニストによる植民地支配を擁護することになる」

ハマスの今回の攻撃では、音楽祭会場を急襲して数多くの若者を殺害したり、キブツ(集団農場)を襲って子供や老人もかまわず拉致したりその残虐さが非難されているが、長年のイスラエルの「植民地化」に対する抵抗は手段を選ばず「終わり良ければすべて良し」の戦いだとサボドニク編集長は指摘しているのだ。

ハーバード大の学生団体がイスラエルを糾弾

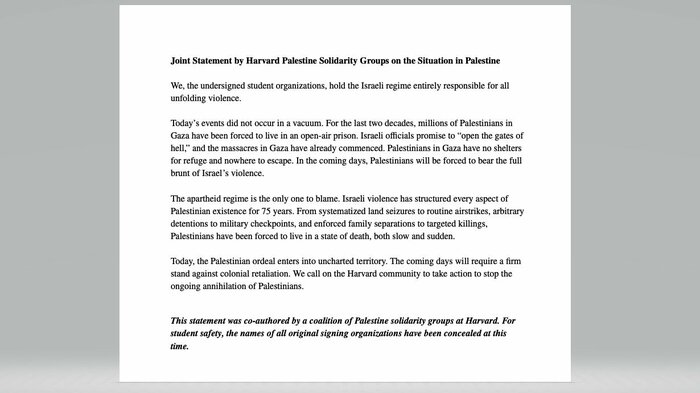

米国の「学問の府」ハーバード大学では9日、30以上の学生団体が共同で次のような声明(全文)を発表した。

「我々は、次々に明らかになるすべての暴力について、イスラエル政権に全責任があると考える。

今回の衝突は、何の背景もない真空状態の中で始まったものではない。この20年間、ガザ地区に住む何百万人ものパレスチナ人は、屋外監獄での生活を強いられてきた。イスラエル当局は「地獄の門を開く」と宣言し、ガザ地区での虐殺はすでに始まっている。ガザのパレスチナ人は避難場所も逃げ場もない。今後数日間でパレスチナ人はイスラエルの暴力の矢面に立たされることになるだろう。

責められるべきはそのアパルトヘイト(人種差別)政権だけだ。イスラエルの暴力は75年間パレスチナ人の存在のあらゆる側面を規制してきた。組織化された土地の強奪から日常的な空爆、恣意的な勾留から軍事検問所、強制的な家族分離から標的を絞った殺害に至るまで、パレスチナ人は緩慢かつ突然の死の状態の中で生きることを余儀なくされてきた。今日パレスチナ人の試練は未知の領域に突入した。これからの日々は植民地的な報復に対する断固たる態度が必要になる。私たちはハーバードのコミュニティーに、現在進行中のパレスチナ人絶滅を阻止するための行動を起こすよう呼びかける」

ハーバード大学当局は「この声明は大学の意向を表明するものではない」と火消しに努めたが、名門ハーバード大学のことだけに注目された。

この他、ニューヨーク大学法学部の学生代表もパレスチナ人との連帯を表明し、ハマスの残虐行為について「パレスチナ人の抵抗を非難しない」という談話を発表した。

Black Lives Matter Grassroots

— BLM Grassroots (@blmgrassroots) October 10, 2023

Statement in #Solidarity with the People of #Palestine. pic.twitter.com/BgsQBAZdis

黒人の人種差別撤廃運動「ブラック・ライブズ・マター(黒人の命を軽視するな)」も10日、「ある民族が何十年もの間、アパルトヘイトと想像を絶する暴力に晒されてきた時、彼らの抵抗は非難されるべきものではなく、絶望的な自衛行為であると理解されなければならない」という連帯声明を発表した。

ハマスを「テロリスト」と呼ばないマスコミも

マスコミでも、英国の公共放送BBCはハマスを「テロリスト」と呼ばず「militant(武闘派)」と称している。その理由についてBBCは「 『テロリスト』という言葉には「悪の行為者」という価値観が含まれており、BBCは報道の中立を守るためにも善悪を断ずるような言葉は使用しない」と公式に説明している。つまり、ハマスの行為を必ずしも断罪していないことになる。

カナダでは、公共放送CBCが報道規範部長ジョージ・アチ氏の名前で「ハマスをテロリストと呼ばないよう」指示するメールがスタッフに送付された。(ニューヨーク・ポスト紙電子版・10日)その理由についてアチ氏は、「テロリスト」は政治的な概念であり、それを政府など情報源が引用する場合でも「事実ではなく意見である」と注釈をつけるべきだとしている。

欧州でも、公的な人物からパレスチナ側に心情的な意見表明が出てきた。

スコットランド議会のマギー・チャップマン議員は8日、Xに次のように投稿した。

「パレスチナで起きていることは、アパルトヘイト、不法占拠、イスラエルによる帝国主義的侵略の結果である。パレスチナの市民は、家を破壊され、水を奪われ、土地を不法に収奪されている。ガザは攻撃を受けている。パレスチナ万歳」

これらはいずれも少数意見ではあるものの、「脱植民地化」という視点は説得力がある。

今のところ西欧社会ではハマスに対する厳しい意見が大半を占めるが、今後イスラエル軍がガザ地区に侵攻してパレスチナ側の被害が大きくなれば、責めはイスラエル側に向かうかもしれない。

米国の場合、もともと与党・民主党支持者の間ではパレスチナ支持者49%、イスラエル支持者38%(ギャラップ調査)と心情的にパレスチナに好意的で、保守系のニュースサイト「デイリー・コーラー」は10日、「民主党指導者は、党内の会派がその内に反イスラエルに転ずるのではないかと恐れている」と伝えている。

こうした認識が広がり始めたのは、今回の攻撃が“第5次中東戦争”とも言える大規模なもので、そのショックが大きかったからに他ならない。前回の当コラムで指摘した、ハマスの狙いは的中したようだ。

【執筆:ジャーナリスト 木村太郎】

【表紙デザイン:さいとうひさし】