医療スタッフに対する患者や家族からのパワーハラスメント、いわゆる「ペイシェントハラスメント」。過度なクレームや暴言、時には暴力にまで発展することもあるペイハラに、医療の側はどう対応すべきか苦慮している。

近年増加している「ペイハラ」

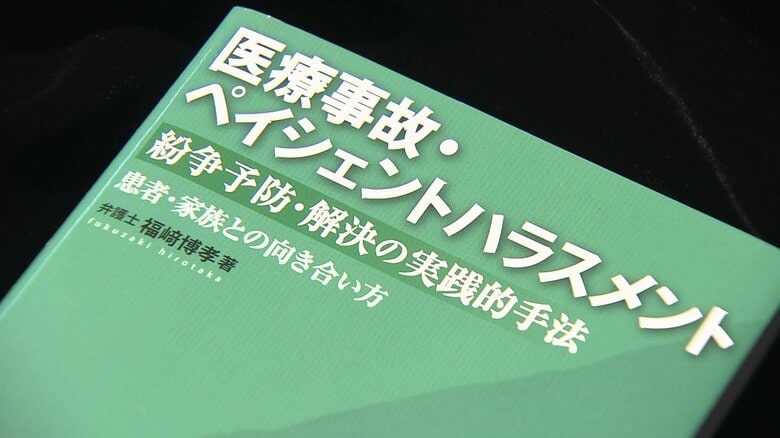

長崎市の弁護士・福崎(崎は立つ崎)博孝さん(69)はこのほど、医療現場をトラブルから守る具体的な解決法や解決の指針を紹介した本、「医療事故・ペイシェントハラスメント~紛争予防・解決の実践的手法~」を出版した。

弁護士としての活動が2023年で42年目となる福崎さん。当初は患者側の代理人として医療事故訴訟に携わってきたが、今は医療機関の医療法務に深く関わっている。

弁護士・福崎博孝さん:

ここ数年、ペイシェントハラスメント、パワハラの講演依頼、研修依頼がかなり来ている。レジュメを作って事務所のホームページにアップしていたら、東京の出版社が「これを本にしませんか」という話をしてきた(のがきっかけ)

福崎さんは長崎市の日赤長崎原爆病院で医療安全管理委員会の委員を務めていて、月に一度、病院に足を運んでいる。

本の中で福崎さんは、医療スタッフへの患者や家族からのペイシェントハラスメントの多くは、医療者側と患者・家族側との“行き違い”がきっかけになっていると指摘している。

医療には限界があり、最善を尽くしミスがなくても多くの危険が横たわっているというのが医療者側の認識なのに対し、患者や家族の側はそうは受け止めてはいない。

一方で、医療スタッフを守ることも病院の大切な義務で、対応を個人任せにせずに組織として当たることが大切としている。

委員会は、病院に届く意見やクレームを共有する大切な検討の場でもある。

ーー委員が弁護士であることは?

日赤長崎原爆病院・谷口英樹院長:

法律的なバックグラウンド、病院としてこういう対応でいいか、法律家のアドバイスは非常に大きいと思う

病院側が“毅然とした対応”を

近年、患者や家族の権利意識の高まりの中で、過度なクレームや暴言、場合によっては暴力までペイシェントハラスメントが増えているという。

厚生労働省が「患者中心の医療」を強調するあまり、患者側に「お客さま」なのだからという意識を増長させた、ともされている。

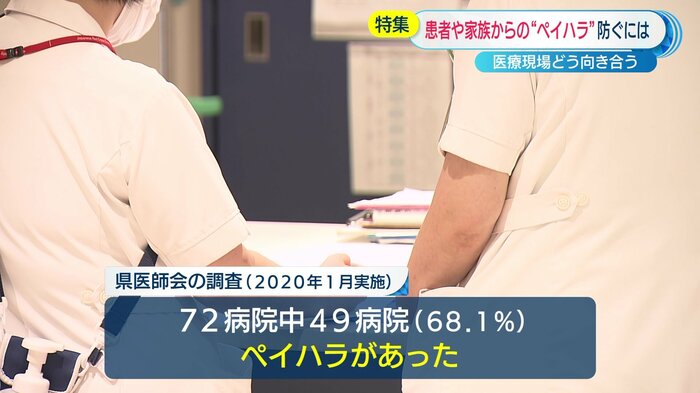

長崎県医師会が2020年1月に実施した調査では、回答した72の病院のうち7割近くの病院が、過去1年以内にペイハラがあったと回答した。

多くの病院がペイハラに悩まされ、対応に当たる医療スタッフが疲弊し、心を病むケースもあるという。

日赤長崎原爆病院・谷口英樹院長:

他の患者さんを守ることも大事。クレームに1時間2時間かけると他の患者がなおざりになる。それも非常に困った問題

近年、同じように増えている一般企業などへの執拗なクレームや嫌がらせ(カスタマーハラスメント)と同様、福崎さんは、場合によっては病院側は毅然(きぜん)とした対応が必要だとも記している。

日赤長崎原爆病院・谷口英樹院長:

病院の対応を改善するという意味では「クレームは宝」というのは本当にその通り。ただ、度を越して営業妨害になると、それは問題。度を越すハラスメントには、病院として毅然とした対応を取っていく

「患者を守るため」に「医療者を守る」

福崎さんが一番訴えたいことは、医療者に向けた患者や家族との向き合い方だ。

病状や治療について丁寧に説明して理解を得る「インフォームド・コンセント」、カルテなど診療記録の詳細な記載と求めに応じた開示、そして何より患者や家族に一人の人間として真摯(しんし)に向き合い、過ちがあれば、まず謝罪することが大切だとしている。

弁護士・福崎博孝さん:

忙しいのもあると思うが、患者・家族に対し医療者側が自分たちの思いを伝えてないと感じることがある。相手を思う心がないと、うまくはいかないだろう

ーー一番訴えたいことは?

弁護士・福崎博孝さん:

(ペイハラ)対処は患者・家族を守るためでもある。要するに患者・家族を守るためには医療者を守らなくはいけない

日赤長崎原爆病院・谷口英樹院長:

(ペイハラは)病院が病院を挙げて対応する事柄ということを、病院のトップが分かっていないと体制づくりが難しいだろう。全ての医療者、特に管理者、院長や理事長にぜひ読んでほしい

患者の側も、自分自身の病状を納得いくまで説明を受け、万一の場合のリスクも含めて理解した上で手術や治療に臨むことが大切だと言えそうだ。

本は、インターネットや全国の書店などで販売されている。(税別・2500円)

(テレビ長崎)