京都・綾部市の川で、国の基準値を大幅に超える有機フッ素化合物が検出された問題で、検査が始まった2021年から基準値を上回っていたことが分かった。

生活に身近な「有機フッ素化合物」

有機フッ素化合物は、人体に悪影響を及ぼす恐れがあるとされているが、国の明確な規制はなく、全国各地で問題となっている。

有機フッ素化合物は、その厄介さから“永遠の化学物質”とも言われているそうだ。どんなものなのか?健康への影響はどうなのか?規制はあるのかなど、環境衛生学の専門家、京都大学の原田浩二准教授に聞いた。

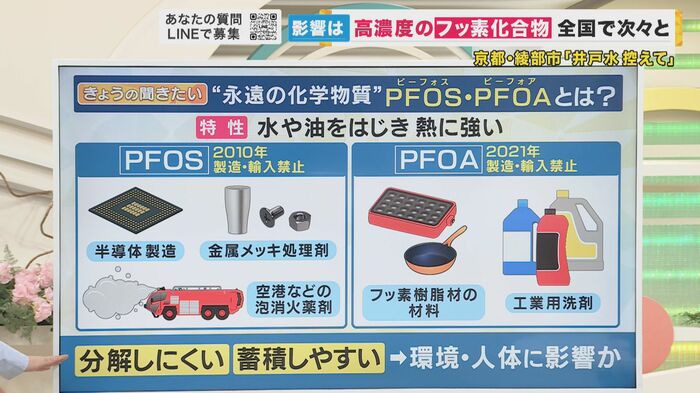

PFOS、PFOAには水や油をはじき、熱に強い特性がある。PFOSは2010年に製造・輸入が禁止されたが、それまでは、半導体を製造する過程や金属のメッキ処理剤、さらには空港などの泡消火薬剤に使われていた。そして、PFOAは2021年に製造・輸入が禁止された。それまではフライパンなどのフッ素樹脂素材の材料、さらには工業用の洗剤に使われていた。

ーー最近まで身の回りの色んなものに使われていたわけですけども、特にどういうものに使われているのでしょうか?

京都大学・原田浩二准教授:

産業用のものから、身の回りのもの、非常にたくさんのものに使われてきました。その中で、特に身近なもので言えば、フライパン等のフッ素樹脂加工などがあるわけですね。ただ、これはフッ素樹脂の原料を製造する段階で使用するということですね。最終的な製品にはほとんど含まれていないということなんですね。もう一つのPFOSは、例えば我々の服とか、靴とか、そういったものの撥水(はっすい)加工。水とか油がついても、それが簡単にポロっと落ちるような。そういった加工品のために、PFOSなどは使われてきました

ーー実際のフライパンの中にそういったフッ素化合物がそこまで使われているわけではないというお話がありましたが、家にあるフライパンを使っていても、それが食べ物を通じて(体の中に)入ってくるということは心配しなくてもいいんですか?

京都大学・原田浩二准教授:

はい、そういう樹脂になったものはプラスチックみたいなものなので、体の中にはほとんど吸収されません

人体への影響について

PFOSは2010年、PFOAは2021年に製造・輸入等が禁止されている。これらの物質は「分解しにくい」「蓄積しやすい」から「永遠の化学物質」と言われているが、こういった理由から環境や人体に影響を及ぼす恐れがある。

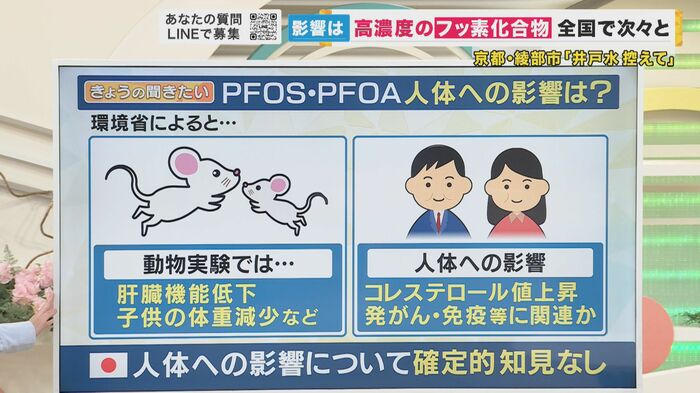

環境省によると、PFOS、PFOAは動物実験では、肝臓機能の低下や子供の体重減少等に影響を及ぼす恐れがあると指摘されていて、コレステロール値の上昇や、発がん、免疫等など人体への影響と関連がある指摘されている。

しかし、どの程度の量が身体に入ると影響が出るのかなど、いまだに人体への影響についての確定的な知見はないということだ。

ーーこれをどう捉えるかということですが、健康被害の報告はあるのでしょうか?

京都大学・原田浩二准教授:

健康被害で言いますと、PFOSやPFOAを摂取して、個人として特定の病気になった関係が見つかったというのはないんです。ただ、今人体への影響とか、例が出ていましたが、こういったものはですね、たくさんの人の中で血液中のPFOS、PFOAが高い人と低い人で比べた時に、やはり血液中の(PFOS、PFOAの)濃度が高い人で、こういった脂質異常症、一部のがんなどの確率が増えると。そういった点で懸念が示されているというわけですね

ーー関連性があるのかどうかを調査しているという段階なのですか?

京都大学・原田浩二准教授:

はい。その関連する報告というのがだんだん増えてきているわけなので、その中でどこまでの濃度だったら問題ないのかについての検討が各国で行われているという段階

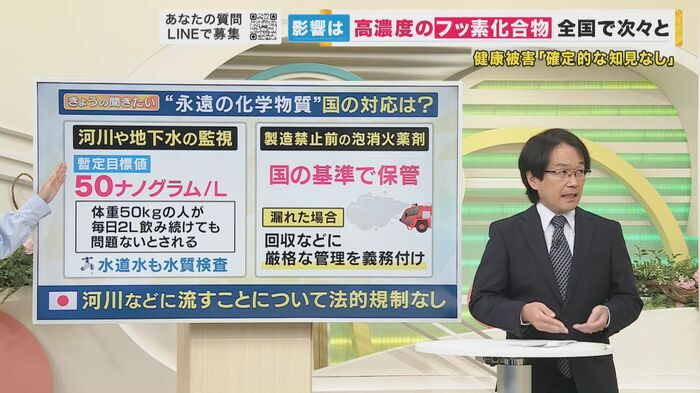

PFOS、PFOAに対する国の対応は、まず水については河川や地下水を監視していて、その際の暫定目標値をPFOSとPFOAの合算値で50ng/Lと定めている。この暫定目標値は体重50kgの人が生涯にわたって水を毎日2リットル飲み続けても問題ないとされる値だ。もちろん水道水も水質検査で管理されている。そして、製造禁止前の泡消火薬剤については、国の基準で保管されてきた。ただ、万が一漏れた場合は回収などに厳格な管理が義務付けられていた。

しかし、河川などにPFOS、PFOAを流すことに法的な規制はない。

ーー水に関して管理はされていますが、「規制」することはできないんですか?

京都大学・原田浩二准教授:

暫定目標値。これはまだ目標であって、絶対守らないといけないという基準にまだなってないんですね。基準になってないと、排水に対する基準値も出てこない。まだ目標段階であると。これに対して、基準にするべきなのか、今国のほうでの検討が進んでいるところなんですね

ーーなぜ、まだ目標段階なのですか?

京都大学・原田浩二准教授:

まず2020年の目標というのが暫定として提案されたんですね。そこから一定期間たたないと、基準にするかどうかの議論ができない。そしてどの程度だったら影響が出ないのかということについても、今年から内閣府の食品安全委員会のほうで検討していて、それを待っている状況なわけですね。もちろん早く対応を決めていかないといけないとは思います

ーーどうしていいか分からない農家の方もそうですし、規制がないという状況で、自治体もどうしたらいいのか頭を悩ませてるわけですよね?

関西テレビ・加藤さゆり報道デスク:

やはり健康被害が直ちにあるわけではないということで、今直ちに動くという状況ではないということなんですけれども、ただ、今WHO(世界保健機関)とかも検討段階には入っているそうで、厚労省と環境省が合同で暫定目標値を見直す、これが正しいかどうかということを検討するための専門家会議を設置したところだそうです

ーーこの目標値を決める基準などを、これからデータを取りながら決めていくということなんですが、農作物への影響というのは、実際どうなっているんでしょうか。

京都大学・原田浩二准教授:

今回まずは京都府が川の調査をしたわけですね。まず水路の(PFOS、PFOAの)濃度が分かったわけです。ここから地下水の濃度も調査するということですので、その中で井戸水を使った場合の影響というのも調べていく必要があると思います。特に農作物、土壌も含めてPFOS、PFOAが広がっているのかそうでないのか、まずそういった情報を元に対応へつながっていくかと思います

ーーとはいえ、住民や農家の方には不安があります。子供たちが川遊びしたり、飲んだらどうなるのかな、とか。説明会をするということですが、まだ基準値が決まってない段階での説明になるということですよね?

京都大学・原田浩二准教授:

基準があるかないか、それでもそれをある程度(濃度が)低い状態にするということはやっていく必要があると思います。今回、排出されているところが活性炭を入れ替えたということで、まずは農業用水もどれだけ減ったのか、そういったことを見ながら農家さんにも説明していくと思います

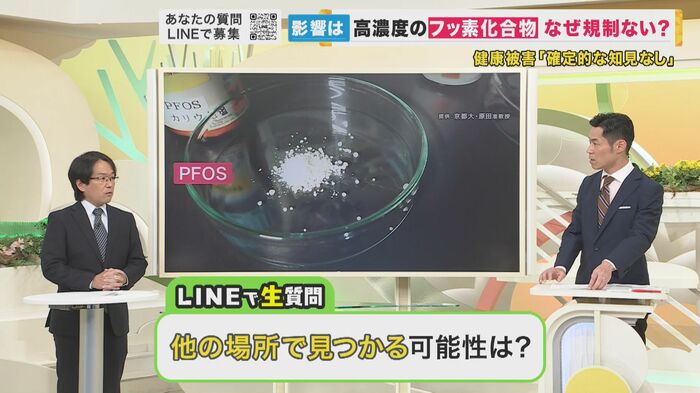

ほかの場所でも検出される可能性も

視聴者からの質問に答えてもらった。

ーー(今回の京都府以外で)他の場所で見つかる可能性はあるのでしょうか?

京都大学・原田浩二准教授:

今までこのPFOS、PFOAの問題と聞くと、沖縄県とか、東京の多摩地区のことだと思われた方も多いと思うんですね。しかし、2023年に入ってから、本当に各地でこのPFOS、PFOAが検出されている報告が出てきているわけですね。愛知県や、静岡、熊本、そして今回京都府綾部市という風にですね。これまでたくさん、いろんなものに使われてきたということを考えれば、他の場所でもこういったことが出る可能性が高いと思います

ーー日本の基準値はもともと外国より甘いというのは本当ですか?

京都大学・原田浩二准教授:

今回目標値というものが暫定で出てきているんですが、これは2020年4月、5月に出てきたものなんですね。その当時であれば実は世界各国の中でも一番(日本が)水道水の水質としては厳しかったんですね。ただそのあと、他の国とかはより新しい情報をもとに目標とか基準を設定しはじめたので、その中で(日本は)一歩遅れているかもしれないですね

日本の水道水の水質について、外国より目標や基準の設定が一歩遅れているかもしれないということだ。

大阪大学大学院・安田洋祐教授:

科学的に中長期間蓄積していかないと、どういった人体への影響があるかってなかなか白黒つかないと思うんですけれども、ある程度予防的に、諸外国でそういった目標じゃなくて基準値を導入している国もあるということであれば、各国の規制を参考にしながら制度設計していく必要はあると思いますね

(関西テレビ「newsランナー」2023年9月19日放送)