“食中毒”と聞くと梅雨のジメジメした時期や真夏の暑い時期をイメージする人も多いのではないだろうか?だが、実は秋こそ注意が必要だという。一体なぜなのか?静岡県の担当課に話を聞いた。

静岡県内でも体調不良者が多数

青森県八戸市の駅弁メーカーが製造した弁当を食べた後、食中毒が疑われる症状を訴える人が全国で相次いでいる。八戸市保健所は9月20日午前9時までの速報値として、1都23県で計295人が体調不良を訴えていると発表した。

静岡県内でも16日にドラッグストアやスーパーでこのメーカーが製造した「海女のうに弁当」「こぼれイクラととろサーモンハラス焼き弁当」「極うにかにいくら弁当」が販売されていて、県によると10歳未満の子供を含む約80人が下痢や嘔吐などの症状を訴え、このうち1人は一時入院し、治療を受けていたという。現在、県が原因について聞き取り調査を行っている。

なぜ多い?秋の食中毒

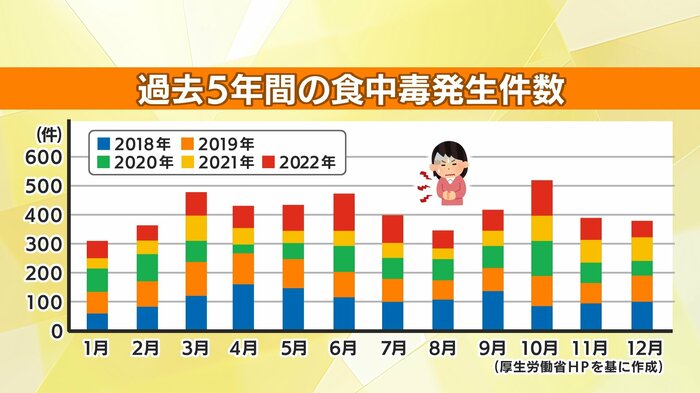

梅雨のジメジメした時期や真夏の気温が高い時期の方が食べ物は傷みやすいイメージもあるが、厚生労働省のホームページで公表されている過去5年間の食中毒の発生件数の合計を月別に見てみると10月が最も多くなっている。

この点について、県衛生課の杉本和也 専門主査は「暑い時期に細菌が増殖することはみんな知っていると思うが、秋になると涼しくなり、夏場ほど危機感が無くなって油断が生じることが一因ではないか」と分析した上で「暑い夏を乗り越えて体力や免疫力が落ちていることも原因」と指摘する。

杉本専門主査によると「細菌は20~50℃くらいで増殖する」とのことで「10月の外気温はこの範囲内にあるため、細菌が増殖しないようにするための対応は夏場と同じように大切」と呼びかける。

また“食欲の秋”にはたくさんの食べ物が旬を迎えるが、サンマやカツオ、サケなどに寄生虫の「アニサキス」が潜んでいる可能性もあるので注意が必要だ。

新型コロナ対策の変化が遠因?

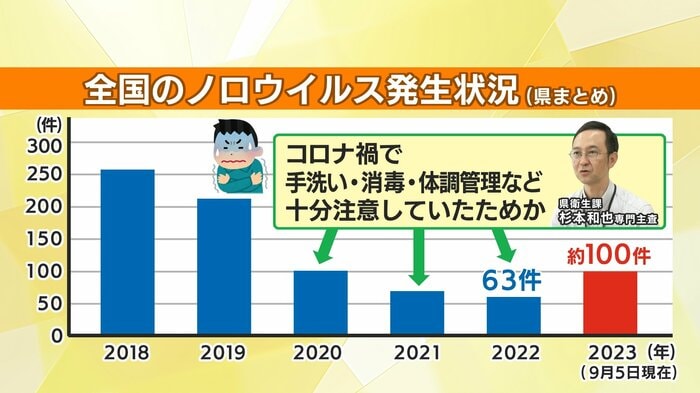

さらに2023年はノロウイルスも過去数年と比べて発生が増加傾向にある。

静岡県がまとめた全国のノロウイルスの発生状況を見ると2022年は1年間で63件だったが、2023年は9月5日時点で約100件と既に前年を大きく上回っている。

2020年から2022年にかけて発生件数が少なかった理由について杉本専門主査は「コロナ禍で手洗いや消毒、体調管理など十分に注意していたため減っていた」と話し、新型コロナウイルスの法律上の位置付けが5類に引き下げられたことで「感染対策も変化し数字が戻っているのではないか」と推察する。

食中毒を防ぐポイントは?

では食中毒を防ぐためには具体的にどうすればいいのか?

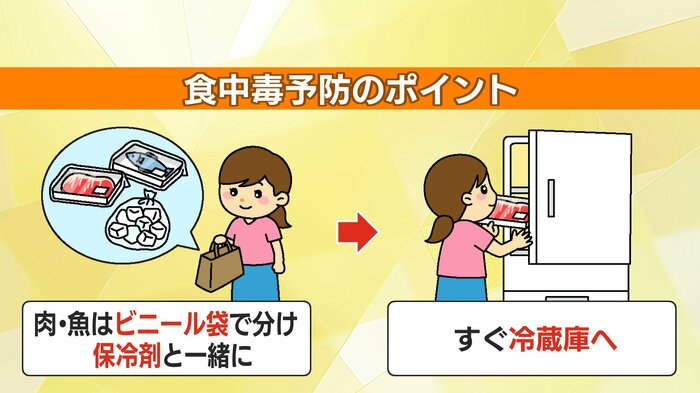

まず買い物をする時は肉や魚はビニール袋で分けて包み、さらに可能なら保冷剤など冷却できる物と一緒に持ち帰った上で、帰宅後はすぐに冷蔵庫に入れることが大切だ。

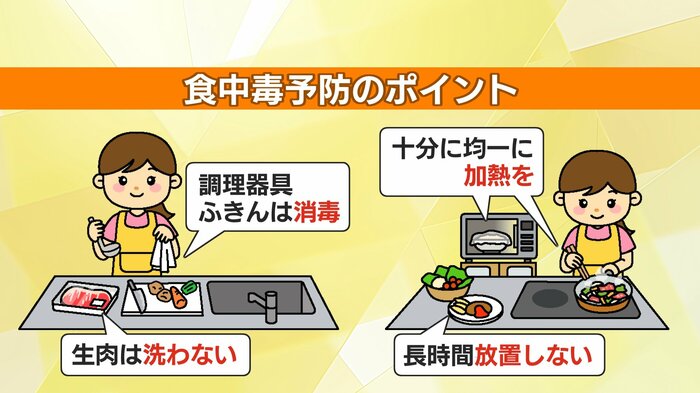

そして調理前は器具や布巾を消毒し、手を洗ってから調理する必要がある。また、生肉を洗ってしまうと汁に含まれた菌が調理器具に付着するおそれもあるため、こちらも注意が必要だ。

その上で十分に、かつ均一に加熱し、出来上がった料理は長時間放置しないことも忘れてはならない。

(テレビ静岡)