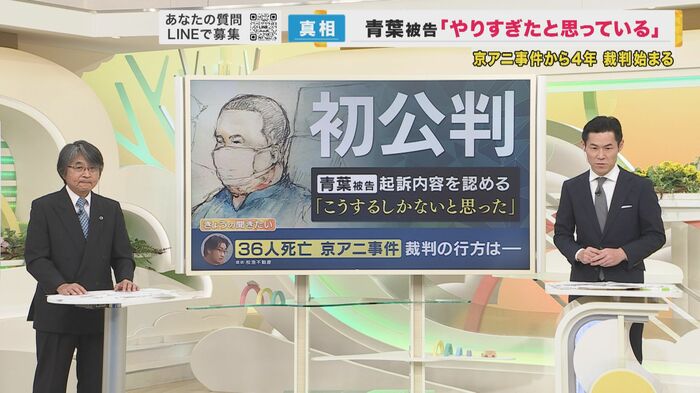

36人が亡くなった京都アニメーション放火殺人事件の裁判員裁判が9月5日、始まった。

事件から4年がたち、ようやく迎えた初公判。青葉被告は起訴内容を認めた。

裁判の行方はどうなるのか、元検事で弁護士の亀井正貴さんの解説だ。

「こうするしかないと思った」青葉被告は起訴内容を認める

初公判が始まりましたが、どのように感じたか?

亀井正貴弁護士:

事件としては、客観的な状況であるにもかかわらず、(初公判まで)長くかかったなという風に思いますね

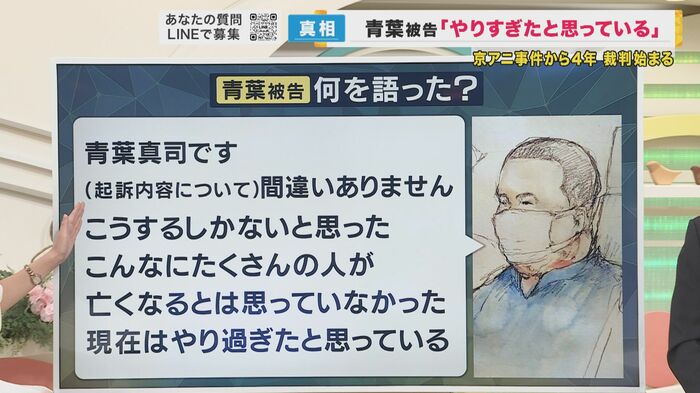

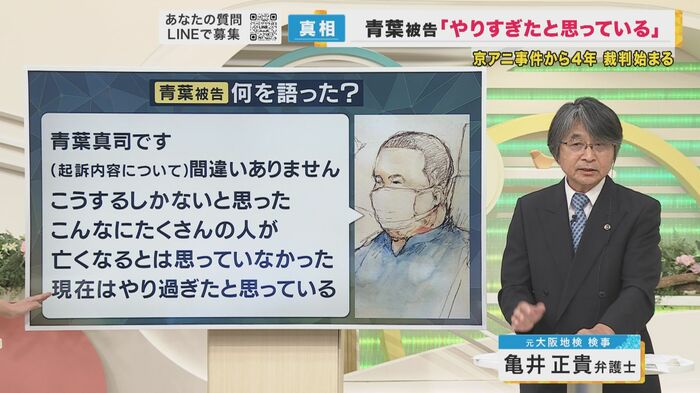

5日の初公判の中で、青葉被告が何を語ったのか見ていく。

初公判で青葉被告は「青葉真司です(起訴内容については)間違いありません。こうするしかないと思った。こんなにたくさんの人が亡くなるとは思っていなかった。現在はやり過ぎたと思っている」と起訴内容を認めた。

青葉被告は起訴内容を認めたが、この言葉を聞いてどう感じられたか?

亀井正貴弁護士:

少し反省の情が見えていますが、「こうするしかない」ということですから、やはり責任能力を意識した認否をしているんだろうと思います

(Q.反省をしていると?)

反省しているかどうか別にしまして「ここまでの被害を想定していなかった」と言ってますから、例えば数名を想定していたのが数十名に及んでしまったということについての”感想”ですね(Q.感想ということは反省ではないと?)

自分が望んだ結果ではないということであって、その意味ではちゃんとした反省ではないと思います

こうした言葉は起訴内容を認めるかどうか、裁判長から質問された時に出た言葉だが、青葉被告はこの言葉以外に何か話をするタイミングはあったのか? 初公判を傍聴した関西テレビ・宇都宮記者に聞く。

関西テレビ 宇都宮雄太郎記者:

罪状認否以外のタイミングで、青葉被告が何かを語る場面というのはありませんでした。ただ言葉を発しないながらも、私には感じられたことがあります。それは青葉被告の”回復具合”です。青葉被告は、3年前に勾留の理由を整理する手続きで法廷に現れた時はストレッチャーに乗っていました。それが今回は車いすに乗って出廷しました。なおかつ話す時も弁護人から渡された紙を見て声量は小さいながらも、ハッキリと話していたという印象を受けました。そこで改めて青葉被告の回復具合というのを感じました。そしてもう1つなんですが、裁判の内容をきちんと理解している、あるいは理解しようとしていると感じました。 検察が話している時に、うなずく様子やうなだれる様子など、リアクションを取るというところがありました。 証拠調べの手続きの中では、法廷のモニターに犯行当時の現場の写真や、犯行当日の青葉被告の映像が流されたんですが、青葉被告は目の前に置かれたモニターを時折、食い入るように見つめている、そういった姿も見られました。 今回の裁判では、責任能力が最大の争点ですが、少なくとも今の時点では、きちんと物事を理解できる、または理解しようとする能力があるんだという風に感じています

"責任能力"がほぼ唯一の論点 “妄想の程度”がポイント

前向きに裁判に向かっていこうというところも感じられながら、”責任能力”はどうなのか、この辺りが重要なポイントにもなってきそうだ。

亀井正貴弁護士:

その通りです。もう責任能力がほぼ唯一の論点と言っていいですね。これは情状酌量を狙う事案ではないんですね。どんないい情状が出てきたとしても、結論はもう3択ですね

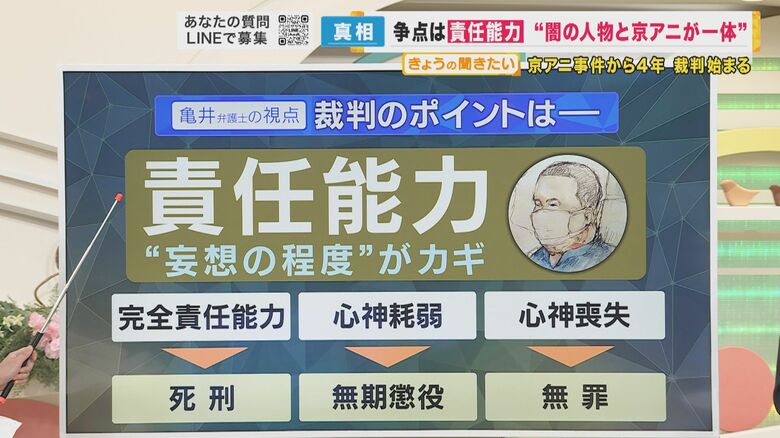

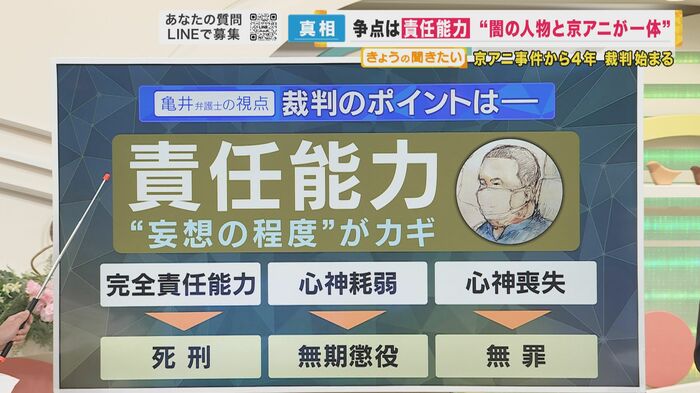

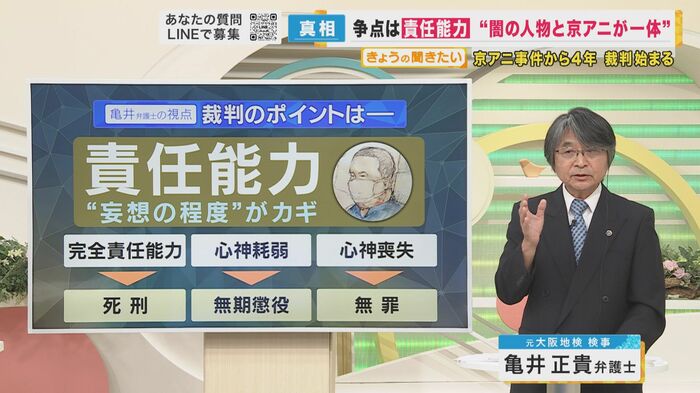

裁判のポイントについて亀井さんは「責任能力」について“妄想の程度”がカギで裁判官、裁判員がどう判断するのかがポイントになるとみている。

亀井さんによると今回の裁判は3つのパターンが想定されるということだ。

▼完全責任能力があると判断されれば、死刑

▼心神耗弱であれば刑は死刑から減刑され、無期懲役

▼心神喪失と認められれば、無罪

「心神耗弱」と「心神喪失」の違いは?

「心神耗弱」と「心神喪失」この違いは何でしょうか?

亀井正貴弁護士:

”責任能力”という概念なんですが、物事の良しあしというのを判断できる能力というのが第一です。その上で、それに従って自分の行動をコントロール・支配できる能力、これが第二。この2つがあわさったのを責任能力と言うんですね。

そしてこれが全て失われてしまったら心身喪失で無罪です。それが著しく低くなれば心神耗弱。本来は死刑になるべき事案であったとしても無期懲役になります、法律上はそうなります。

そして、完全責任能力であれば、いかに情状酌量となったところで、おそらくこの結論(死刑)になるんではないかと私は推測しています

この線引きというか、分かれ目がわかりにくいですね。裁判員もどう見極めていくか難しそうですね。

亀井正貴弁護士:

ポイントは人格的な障害なのか、それとも病気なのかという問題なんですね。病気だったら、これはやむを得ないです。病気かどうかを判断・識別するのは”妄想”です。この妄想がどういう妄想なのか、どの程度強い妄想なのか、その妄想は本人の行動を支配するほど強いものなのかどうか、これがもう最大のポイントです

検察側は「妄想ではなくパーソナリティーが現れた犯行」と主張

5日の裁判では、検察側・弁護側の双方が青葉被告の責任能力、そして犯行に至るまでの見立を主張した。まず検察側から見ていく。

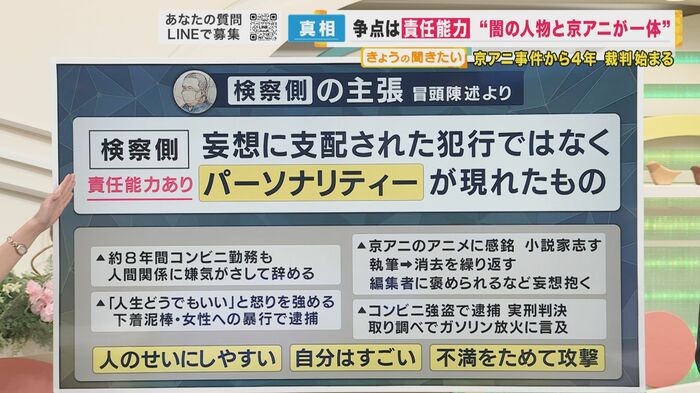

検察側は「妄想に支配された犯行ではなく、パーソナリティーが現れた犯行だ」として、責任能力はあると主張した。このパーソナリティーを説明するためにこういった過去を紹介した。

▼約8年間コンビニに勤務するも人間関係に嫌気がさしてやめたこと

▼人生どうでもいいと怒りを強めた結果、下着泥棒や女性への暴行で逮捕されたこと

▼京都アニメーションのアニメに感銘を受け、小説家を志すも、執筆しては消去を繰り返し、その中で編集者に褒められるなど妄想を抱いていたこと

▼コンビニ強盗で逮捕され実刑判決を受けるも、その取り調べでガソリン放火について言及したこと

こういった過去があったとして「人のせいにしやすい、自分はすごい、さらには不満をためて攻撃するといったパーソナリティーがある」と紹介した。

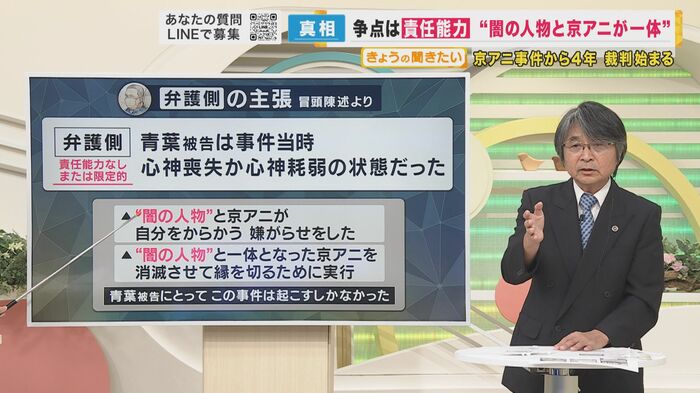

「“闇の人物”が青葉被告にこの事件を起こさせた」と弁護側

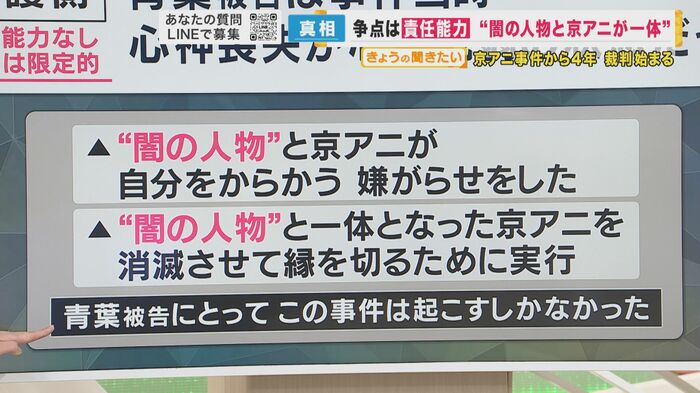

次に弁護側は「青葉被告は事件当時、心身喪失か心神耗弱の状態だったとして責任能力はない、または限定的だ」と主張した。

その上で「“闇の人物”と京都アニメーションが、自分をからかう嫌がらせをした。“闇の人物”と一体となった京都アニメーションを消滅させて縁を切るために実行した」として青葉被告にとってこの事件は起こすしかなかったと主張した。

“闇の人物”という言葉が出てきましたが、亀井さんは弁護士側の主張の狙いについてどう思われたか?

「闇の人物に支配されての犯行」となると無罪の可能性も…

亀井正貴弁護士:

この“闇の人物”が非常に重要なポイントになります。例えば、闇の人物に支配されて犯行に及ばざるを得なかった、殺さざるを得なかった、命令されていた…となると、検察にとっては“危ない領域”に入ります。危ない…つまり無罪の可能性が出てくる領域に入ってくるということです。あと、いつこの供述をしたかが重要です。被告人に最初にこれをやられるとなかなか難しいです

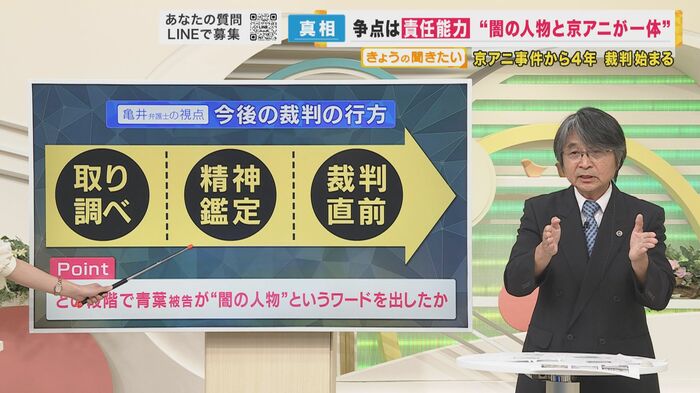

いつやったのかどうか…が重要ということですね。 取り調べの段階か?精神鑑定の時か?あるいは裁判の直前か?どの段階で青葉被告がこの“闇の人物”というワードを出したのか。

亀井正貴弁護士:

そうです。例えば、事件が起きた直後に“闇の人物”の話を出したとか、取り調べの過程で出たとか。あとは精神鑑定ですね、それまでは出さなかったのに精神鑑定で突如この言葉は出てきたのか?

心神喪失ないしは心神耗弱にもちこむ…と、弁護側から「そういった供述をした方がいいよ」というアドバイスが入ってきて、“後から”この言葉が出てきた可能性もあるのでしょうか?

亀井正貴弁護士:

弁護側はそういうストーリーを構築することはないです。ただ弁護側がいろいろなアドバイスをする過程で、被告人が考える可能性はあります。 “闇の人物”という言葉が、どの段階で出てきたか…によって、闇の人物という話のストーリーが本当かどうかが検証されます。最初の段階で自分考えて、無罪を勝ち取るために言うというのはなかなか難しいと思います

男女5人が殺害される事件で無罪判決になったケースも

過去には、多くの犠牲者を出したという事件でも、被告人が無罪になったケースというのもあるそうだ。

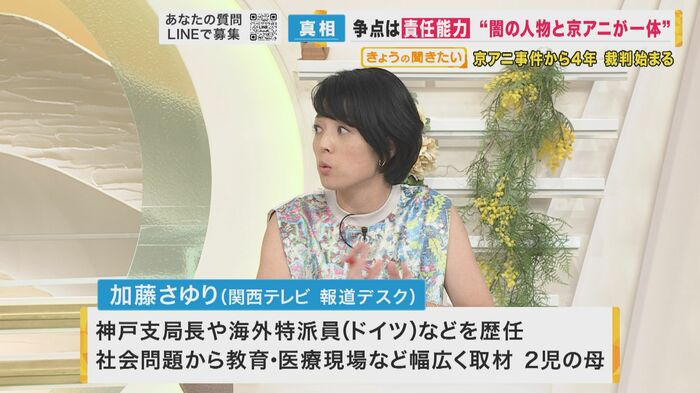

関西テレビ 加藤さゆりデスク:

2015年に淡路島で男女5人が殺害される事件がありました。被告の男は「工作員が電磁波で自分を操った」と主張しましたが、一審では責任能力はあると認められて死刑判決でした。しかし二審では心神耗弱ということで無期懲役に減刑されました。 また2019年には、大阪・吹田市の交番で警察官を包丁で襲って拳銃を奪われる事件がありました。逮捕された男性には、重い統合失調症があるということが争点になっていたんですけれども、一審では懲役12年という有罪判決でした。しかし二審では、心身喪失だったということで無罪になりました。 逆のケースもあります。一審では無罪だったけど、二審で有罪になるっていうケースです。その時々の裁判の進行によって変わるのだと思います

一審と二審で判断が変わることもあるのか?

亀井正貴弁護士:

難しいですね。例えば、今回の京都アニメーション放火殺人事件のケースは、計画性が明確ですし、行動もある程度合理的ですから。その意味では完全責任能力を認めていい事案なんですが、“妄想の程度”がどの程度だったのか…ではないかと。この判断も難しいです

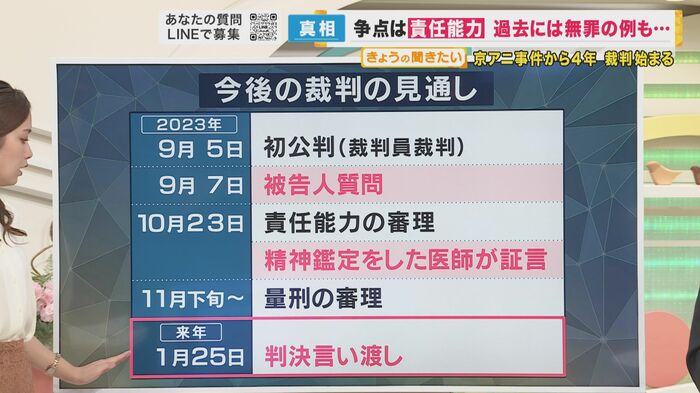

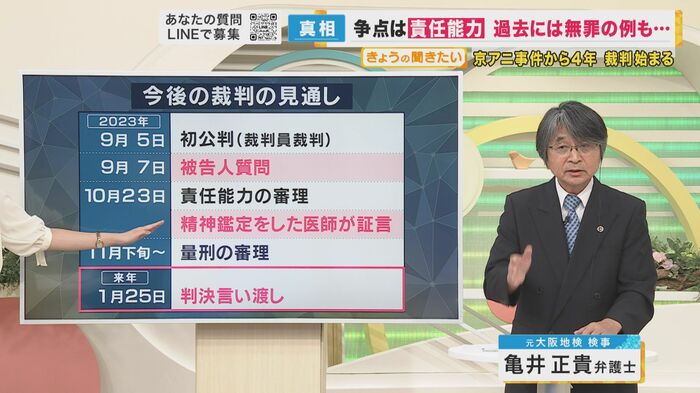

そのあたりに注目しつつ、今後の裁判の日程を見ていく。

▼7日には「被告人質問」

▼10月には責任能力の審理、さらに精神鑑定をした医師が証言

▼11月下旬には量刑の審理

▼2024年1月25日に判決

精神鑑定をした医師の証言が大きな鍵になるか

10月の精神鑑定をした医師のこの証言、これが大きな鍵を握るのだろうか?

亀井正貴弁護士:

そうですね。もう鑑定書はできていると思うのですが、“闇の人物に対する評価”がどうなのかが重要なポイントになるのではないでしょうか。“闇の人物”という妄想の話が出てきたとしたら、その妄想が責任能力にどの程度影響を及ぼすのか、という判断も鑑定はしているはずです。 その“闇の人物”というのは本当なのか…という問題なので、そこを踏まえた鑑定がなされているかどうかです。それを踏まえた判断が、鑑定書にはもう書かれていると思います

起訴の前と後で精神鑑定が行われているが、その“闇の人物”がどこのポイントで現れて、いつからその妄想に青葉被告が支配されたのか…ということか?

亀井正貴弁護士:

それは非常に大事なポイントになってくると思います

取材を続けている宇都宮記者にも聞いてみた。 今後の裁判日程でポイントとなってくるのは、どのタイミングなのか?

関西テレビ 宇都宮雄太郎記者:

私は今後開かれる“被告人質問”に注目しています。青葉被告が法廷で何を語るのかということです。事件当時何があったのかという事実関係や、なぜこのような事件を起こしたのかという動機について、青葉被告本人が語ることは、社会にとっても意味のあることであろうと思いますし、被害者遺族にとっても大きな意味を持つことだと思います。 ある遺族は青葉被告が法廷で話すことについて、「社会的背景や本人が置かれていた状況が見えてくる。なぜ事件が起きたのか、防げなかったのかを考えたり、同じような事件を起こさないようにするキッカケになる」と話していました。 法廷で語られる言葉が、死刑や無期懲役、無罪といった判決の結果を左右しうることはもちろんなんですが、裁判を超えた部分でも、青葉被告本人が語る言葉というのは大きな意味があるという風に考えています

そういったことを法廷で話すために、“つながれた命”。青葉被告には責務というのもあるのではないだろうか。

ここで視聴者の皆さまから届いた質問を紹介する。

Q:責任能力についての考え方は見直されないのか?

亀井正貴弁護士:

これは現実問題として見直されないと思います。責任主義というのは大前提に置かざるを得ないと思うんですね。危ない人を置いておくっていうのは、それはもう、近代刑法ではあり得ない考え方なので、見直されないと思います

Q:青葉被告が無罪になったとして「再発防止策」はとられるのか?

亀井正貴弁護士:

無罪になったら釈放されてしまって、措置入院で病院の方に入るということになると思います。医療の方に移行していくということですね。あとは監視するとかですかね。一応そういうフォローまではできるかもしれませんが、強制的な処分はもう無理です、判決が出た以上はそうなります

大阪大学大学院・安田洋祐教授:

今回の事件、非常に皮肉で残念だと感じることは、これだけ大きい事件を起こした青葉被告は自分自身の命も危うかったわけですよね。それを(鳥取大学医学部付属病院の上田敬博教授に)救ってもらって、上田教授を中心とする医師メンバーとの対話を通じて、孤立してコミュニケーション取れない状況から、なんかこう人間らしい感情みたいなものが生まれた。そこから多分今回の裁判に前向きに取り組んでいると。なぜこういったことが事件を起こす前に、それが社会の中で実現できなかったのだろうかと

この裁判からそういった社会的背景というか、見えてくるもの広がっていくものがある

亀井正貴弁護士:

そうですね。その意味では、やっぱりこの事案についての情報というのは、社会にもできるだけ開示していただきたい、特に被害者遺族の方にとっては、やはり整理する1つの材料になると思います

(関西テレビ「newsランナー」9月5日放送)