「カキは“あたる(=食あたりする)”から食べるのを控える」という人も、少なくないのではないだろうか?

こうした中、カキの養殖などを手掛ける株式会社ゼネラル・オイスター(東京)が「“あたらないカキ”の完全陸上養殖に成功した」と8月4日に発表した。

グループ会社の株式会社ジーオー・ファームが、沖縄・久米島で海洋深層水を活用した「カキの完全陸上養殖に世界で初めて成功した」という。「世界初となるカキの完全陸上養殖で“あたらないカキ”が誕生した」とし、「8TH SEA OYSTER 2.0」と名付けた。

“カキ好き”には朗報だが、そもそも、なぜカキは“あたる”ことがあるのか? そして、このカキは、なぜあたらないのか?

株式会社ゼネラル・オイスターの代表取締役社長・吉田秀則さんに、あたらない理由と食べた感想を聞いた。

原因となるノロウイルスを吸い込まない

――海洋深層水を活用した「カキの完全陸上養殖」を始めたきっかけは?

カキはとても栄養価が高く、低カロリーのエナジーフードです。しかし、2006年のノロウイルスの流行以降、貝類、なかでも、カキは食中毒感染のリスクが高い食品として敬遠されることが多くなりました。

古くから世界中で愛されるカキの生食文化を守り、皆さんに安心して安全なカキを食べていただきたい。そんな思いで、2014年からカキの陸上養殖事業をスタートしました。

――そもそも、なぜカキは食あたりをすることがある?

カキのエサは、海の中の植物プランクトンです。これを取り込もうと、1時間に約20リットル、1日に約400リットルもの海水を吸い、吐き出しています。

カキは、たくさんの海水を吸う際に、川から海に流れ込んだ生活排水や産業排水などに含まれている菌やウイルスも吸い込み、お腹にため込みます。その菌やウイルスをため込んだカキを人間が食べることで、一般的にカキにあたると言われています。

――今回、養殖に成功したカキは、なぜ食あたりしない?

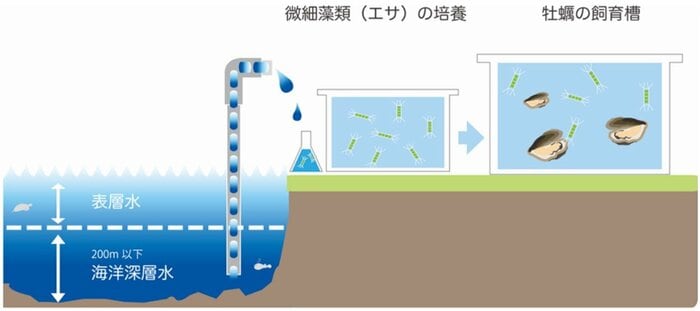

人に害を与える細菌やウイルスを含まない「海洋深層水」を使用して、完全に陸上(室内の水槽)でカキを育てています。そのため、カキは食あたりの原因となるノロウイルスを吸い込むことはありません。

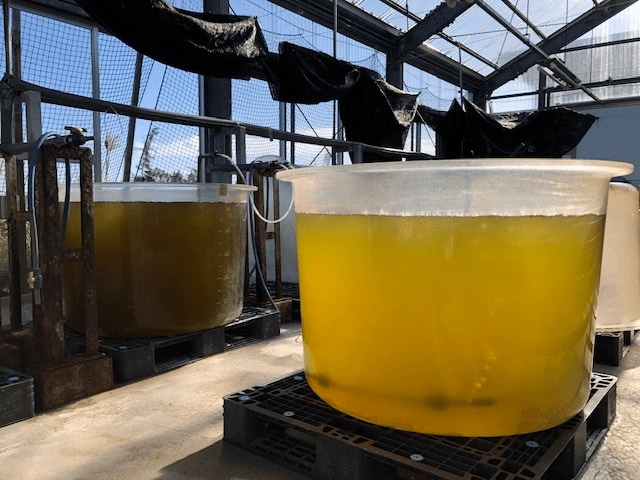

また、カキのエサ(植物プランクトン)も、海洋深層水を利用して陸上で培養して、カキに与えています。そのため、カキにあたるといわれるウイルス、細菌類、貝毒などの病因にカキが接することがありません。

――“あたらないカキ”の養殖に成功したのは今回が初めて?

今回が初めてです。これまで、国内および海外で、稚貝と呼ばれる1〜3センチ程度までは、陸上で紫外線殺菌した「表層海水」を使用して行われていますが、その後は海域に移動し、生育しています。

これは、稚貝以降の成貝までの生育に必要な大量のエサとなる微細藻類(植物プランクトン)の培養が困難なことが大きな要因です。今回、当社では微細藻類の大量安定培養技術、および、完全陸上で成貝まで成育させる飼育技術を確立しました。

「とても身入りの良いカキ」

――海洋深層水を活用した「カキの完全陸上養殖」の方法は?

卵を持った親から採卵し、卵を受精させます。受精した幼生は約1カ月間、海水の中をふわふわ浮いて育ちます。その後、カキは「着定期幼生」という何かに付着する時期を迎えます。その際に、カキが付着しなくとも殻を形成できる処理を行い、水槽の中に網を敷いた飼育枠を設置して、カキを育てています。

また、30万種あるといわれている植物プランクトンの中から、二枚貝のエサとして栄養価値の高いものを数種類選び、カキの成長に合わせてカキが取り込める大きさ、かつ、栄養価値が成長に適した種類の植物プランクトンを、適切な量で与えています。

与え方も人間のように「1日3回なのか?」「それとも24時間与え続けるのか?」など、どの条件が最もカキが効率よく食べ、成長するのかを、繰り返し実証実験を行い、成長に応じた飼育環境の条件設定を確立しました。

――“あたらないカキ”の味や食感は?

もともと、小粒でも殻に対しての身入りが良い、殻を開けた際にパンパンに身が入っているカキを目指してきました。

「通常の海域で養殖されたカキ」は殻に対して身の部分が20%程度、「陸上養殖のカキ」は25%~30%程度と、とても身入りの良いカキです。食べ応えのある、美味しいカキに仕上げることができました。

――「天然のカキ」や「海で養殖したカキ」と、味や食感に違いはある?

国立研究開発法人水産研究・教育機構との共同研究において、⽢味の強いカキである特徴があげられました。

そのほか、北海道から九州までの29海域で養殖された31検体のカキの成分の分析結果と比較したところ、タウリン(中性脂肪、血中悪玉コレステロールを減少させ、⾎圧を正常に保つ作用)、グルタミン酸(うまみ成分の代表で、脳の機能を活性化させる作用)、アラニン(カキの⽢味に関与、アルコール代謝を改善する作用)、プロリン(コラーゲンの主要な構成成分)、および、遊離アミノ酸トータル量が高値を示しました。

アミノ酸はそれぞれ栄養機能性を持つものとタンパク質を構成しているものが多いため、栄養価値も⾼いと評価されました。

3年後に市場で販売を目指す

――“あたらないカキ”は年間、どのぐらい生産できる?

現在の施設は実証実験用のため、年間700個程度です。今後はIoT技術などを駆使した量産化施設の建設を検討しています。量産化に向けたファーストステップは、年間数十万個、その後のセカンドステップでは年間数百万個の生産を想定しています。

――“あたらないカキ”を購入できるようになるのは、いつ頃?

最短で3年後に市場で販売することを目指しています。

――現状の課題は?

海洋深層水の取水量で、生産個数が決まっていますので、さらなる生産性を目指します。

――今後はどのような展開を考えている?

現在も世界中で、リスクの高いカキの取扱いを敬遠するホテルや百貨店、レストランなどが多数あります。職業上、カキを食べることを控えなければならない方も多くいらっしゃいます。

「ノロウイルスフリー」の完全陸上養殖の“あたらないカキ”「8TH SEA OYSTER 2.0」の流通により、オイスターの生食文化を守り、海外展開も視野に入れて、展開予定です。

世界中に食の楽しみを拡大創出することを目指してまいります。

カキは“あたる”から、と食べるのを控えている人は「最短の目標」とされている2026年に期待してほしい。