「早ければ」8月下旬にも海洋放出が検討されている、福島第一原発にたまる放射性物質を含む処理水。各所で風評被害が懸念される中、最新設備で海水や魚に含まれるトリチウムなどの検査を行う施設が、宮城県多賀城市に開設されたことが分かった。

放射性物質検査施設「国の委託で」

多賀城市に開設された海洋生物環境研究所多賀城分室。水産庁の委託を受け、7月に運用が始まったばかりの施設だ。福島県沖で獲れた魚のトリチウムの検査などが行われるという。

国の委託を受けて放射性物質の検査施設が開設されたのは、宮城県内ではこれが初めて。多賀城に開設した理由について、研究所側は「検体の採取場所からの交通の便などを考慮した」としている。

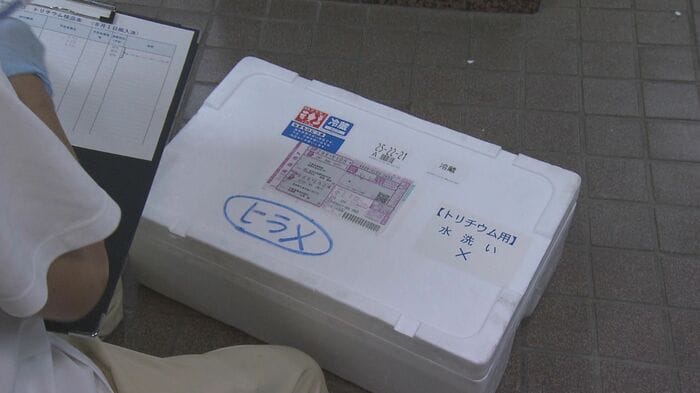

取材班がこの分室を訪れたこの日は、福島県沖で獲れた、ヒラメやホウボウなどの魚に含まれるトリチウムの検査が行われていた。調査対象は福島県の第一原発の付近で獲れた魚などで、2023年度は180検体を目標に分析していくのだという。

「検査に1カ月以上」従来の検査

分室を訪れる1週間ほど前、取材班は千葉県にある研究所本体を取材した。この日、研究所では、東日本の太平洋側の海水や魚などに含まれる、放射性物質のセシウムやトリチウムの検査を行われていた。

宮城県からも、県南部の白石川で獲れたイワナやヤマメ、石巻市の牡鹿漁協から届けられたヒラメなど、34の検体が届いていた。

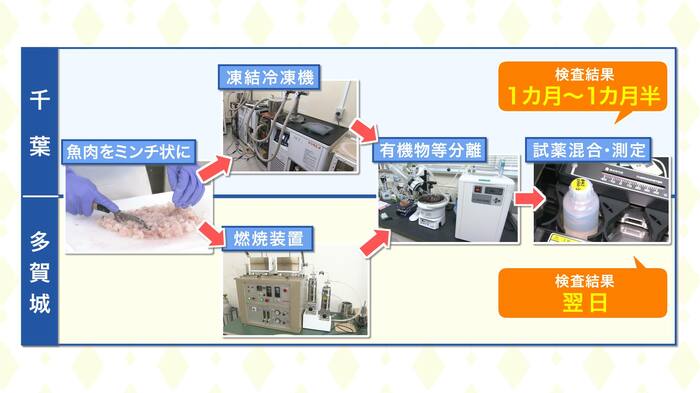

そもそも、検査はどのような工程で行われるのか。実際に検査の様子を見せてもらった。

まず、魚の身をミンチ状にすることから検査は始まる。次の工程は、ミンチ状にした身を冷凍し、専用の機械に入れて乾燥させるのだという。

トリチウムを含む水分を回収するためだ。次に、回収した水分から有機物を取り除き、最後に「シンチレータ」という、放射線にあたると発光する薬品に混ぜ、発光する回数や光の強さなどからトリチウム濃度を測定するのだという。

一方で、薬品を投入した直後は、検体が偽の発光をしてしまうため、約1週間ほど静置する必要があるという。ほかの検査の工程も含めると、結果が判明するまでにかかる時間は、約1カ月~1カ月半かかっていたのが現状だった。

消費者の安心のため…進化した検査

こうした中、多賀城市に開設された分室では、迅速な調査結果の公表に向けて、新たな分析方法が導入されていた。

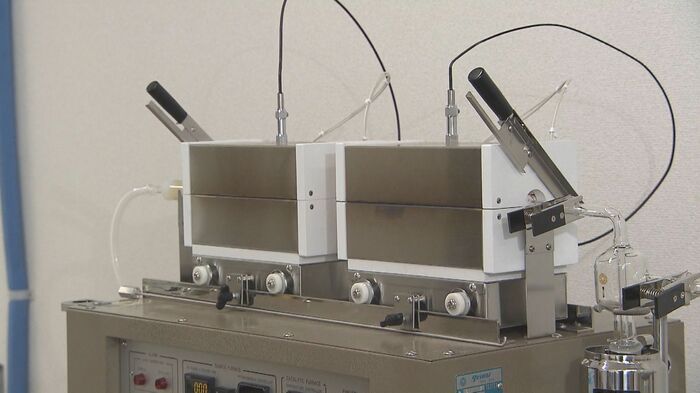

ミンチ状にした魚の身を一気に燃焼させ、水分をガラス管の中に回収するという方法だ。検査の翌日には結果が判明するという。

さらに、変わったのは、検査に要する時間だけではない。これまで200~300グラム必要だったミンチ状の身が、10グラムのみで検査が可能だというのだ。検査時間を劇的に圧縮できるだけでなく、少量でも検査が可能になったことは、大きなメリットと言えるだろう。

「処理水の海洋放出は、人体への影響はほぼ無視できるレベルであるとIAEA(国際原子力機関)から評価されています。その評価を裏付けられるように、安心につながるようなデータをこの方法で示していければ」

(海洋生物環境研究所 松本陽主査研究員)

「風評被害」払しょくへ

実際、海洋生物環境研究所の検査結果について、IAEAは「正確に分析ができる」とお墨付きを出している。一方で、福島第一原発の処理水放出を巡っては、香港が放出後の宮城県を含む1都9県の水産物の輸入を禁止することを表明。この香港に加え中国も、すでに水産物の放射線検査を実施していて、国内に日本の水産物が入りにくい状況となっているのが現状だ。

「我々がデータや数字だけで安全性を示すだけでは、なかなか安心につながらない。私たちが出した数字がどういう理由で安全・安心なのか。数字だけでなく、説明もすることで消費者の皆さんの安心につなげたいと考えています。」

(海洋生物環境研究所 松本陽主査研究員)

客観的に安全性を示し、国内外で高まる風評被害を払しょくすることはできるのか。海洋生物環境研究所多賀城分室が果たす役割も大きいものがあると言えそうだ。

(仙台放送)