630人もの犠牲者を出した諫早大水害から2023年7月25日で66年。半世紀以上もの長い月日がたち、当時を知る人の高齢化が進む中、これまで口を閉ざしてきた女性が語り部として話を始めた。彼女がいま、最も伝えたいこととは。

「水害の脅威」を語り継ぐ

2023年7月25日、諫早市を流れる本明川の近くで法要が営まれ、諫早仏教連合会の僧侶や市民など約50人が参列した。

1957年7月25日、1日で588mmを記録する豪雨が諫早地方を襲った。市中心部を流れる本明川などが氾濫したほか、土砂崩れも相次ぎ、死者・行方不明者は630人に上った。

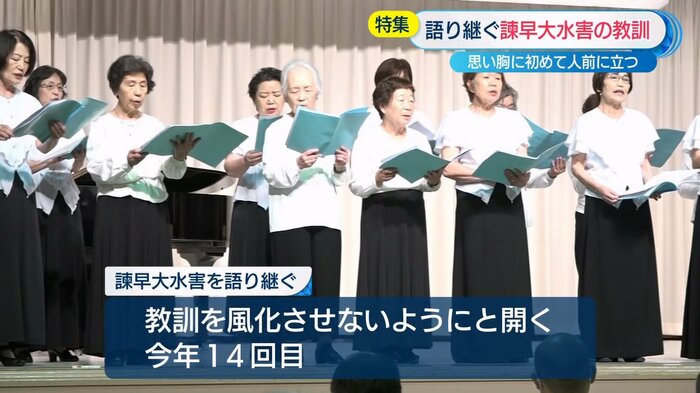

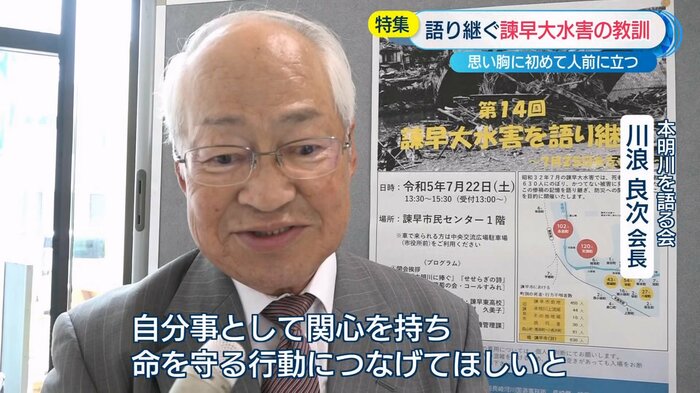

当時を知る人や参列する遺族も少なくなる中、諫早市では毎年、水害の教訓を風化させまいと、諫早大水害を語り継ぐ会が開かれている。2008年に始まり、2023年で14回目だ。

本明川を語る会・川浪良次会長:

自分事として関心を持ち、命を守る行動につなげてほしいと。語り継いでいくことを決して忘れてはならない出来事

当事者が語る「諫早大水害」

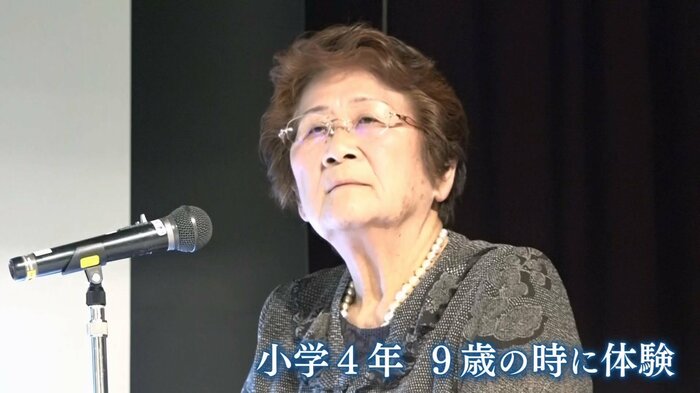

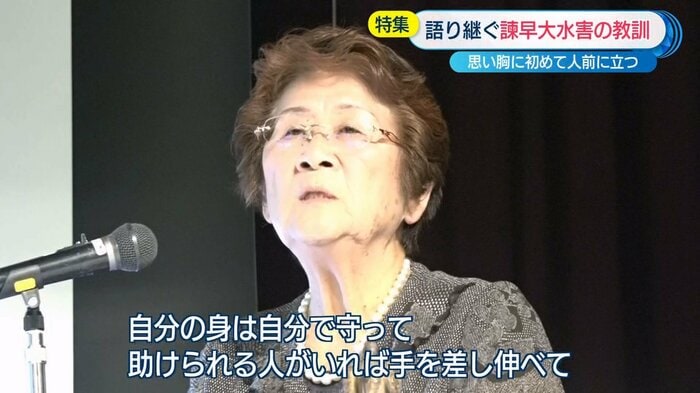

あの日から66年がたった2023年。初めて「本明川を語る会」で壇上に立ち、自らの体験を語り始めた西村久美子さん(77)は当時、小学4年生。9歳の時に水害に遭った。

今も稲光がすると「当時の壮絶な光景を思い出し、恐怖がよみがえる」と、長い間口を閉ざしてきた。

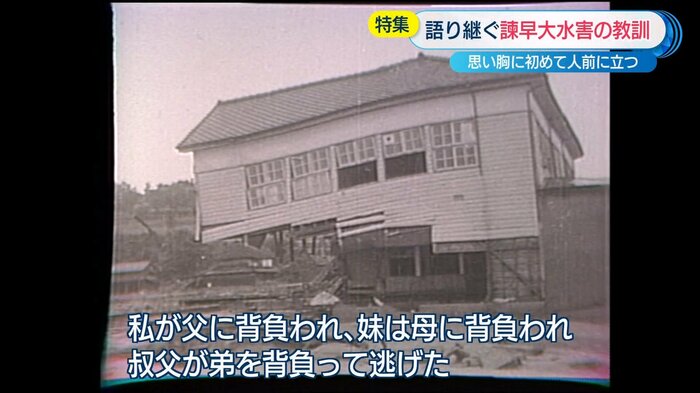

西村さんは当時、諫早市八坂町で両親と弟、妹の家族5人で暮らしていた。

西村久美子さん:

父は危ないから、たんす長持の上に私たちを乗せて、ここにいてと言われじっとしていたが、水かさが増して叔父が迎えに来た。私が父に背負われ、妹は母に背負われ、叔父が弟を背負って逃げた

子どもの胸の高さまで水位が上がり、真っ暗な中で避難をする途中、母親と妹は側溝に落ちてしまった。

西村久美子さん:

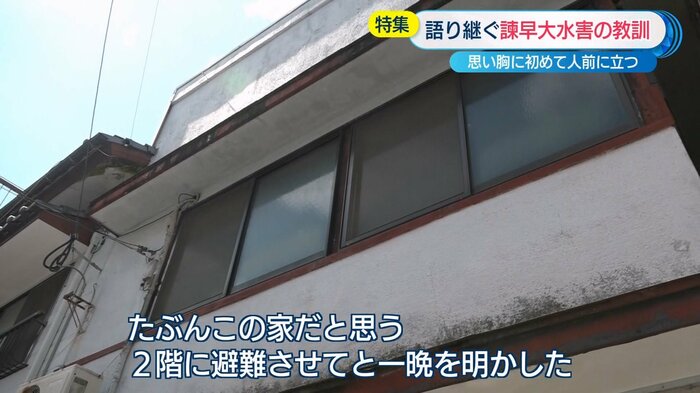

母が「助からないから自分はもういい」と言ったが父が引き上げた。たぶんこの家だと思う。ここの2階に避難させてと一晩を明かした。「助けて、助けて」という声がいっぱい聞こえた。稲光で流れていく人が見える。そのショックで水害の話はあまりしたくない。消防車の荷台に、手を広げた人、足を広げてお腹が大きくなった人、さまざまな様態の亡くなった人が運ばれて、子ども心に手を合わせていた

身元不明や引き取り手のなかった水害の犠牲者38人が眠る本明川沿いの慶巌寺の境内には納骨堂がある。水害の翌年に諫早市連合婦人会の呼びかけで建てられ、今も毎月、婦人会による清掃活動が続けられている。西村さんは現在、その婦人会の会長を務めている。

会長となりこの場所で手を合わせ、水害と正面から向き合ったことが、当時の出来事を語り始めたきっかけの一つにもなっている。

「助けられる人に手を差し伸べて」

66年という長い月日を経て、あの日の出来事を語り始めた西村さんが、いま最も伝えたいこととは。

西村久美子さん:

自分の身は自分で守って、助けられる人がいれば手を差し伸べていかないといけない。水害による犠牲が二度と起こってほしくない

「本明川を語る会」に参加した高校生:

水害が身にしみて怖いなと感じた

「本明川を語る会」に参加した大学生:

現実にこんなことが起こりうると改めて実感した。お祭でもいいので地域の行事に自ら参加して、自分の命を守ることにつなげていくことがとても大切だと感じた

災害の後、諫早市を流れる本明川は国によって改修が進めらてれきた。川幅は大きく広げられ、いつもは穏やかな表情を見せている。

忘れられつつある水害の記憶。西村さんは、自分のような体験を誰一人としてしてほしくないという強い思いを胸にしている。

(テレビ長崎)