高度経済成長期の頃、大量に建設された道路などのインフラの老朽化が課題となっている。今、各地で増えているのが「渡れないままの橋」だ。なぜ、修復が進まないのか。

全国的に増加する「渡れないままの橋」

愛知・豊田市の山奥、県道沿いにある「郡界橋(ぐんかいばし)」。

コンクリートは欠け、金属はむき出しになっていた。表面には草が生い茂り、見る影もない。

この橋は14年以上にわたり、渡ることができないまま放置されている。

このように「渡れないまま橋」は、愛知・弥富市や…。

岐阜・関市の住宅地にもある。

住民の女性A:

この川を渡ってこっちに来ないと生活ができない

住民の男性A:

老朽化進んでいるから、通れなくなりますよってことで…

古くから住民の足となっていた「橋」が渡れない。今、全国的に「渡れないままの橋」が増えている。

4年以上通行止めの橋も

岐阜・関市の長良川の分流に架かる「保戸島橋(ほとじまばし)」。

一見、普通の橋に見えるが、通行止めの看板があり、手前には草も生い茂っていた。

1937年に造られた橋だが、これまでに何度も改修されていて、それほど古さは感じられない。

しかし、市の点検で橋の継ぎ目部分に老朽化による問題が見つかり、車道が通行止めに。もう4年以上、車が渡ることができない。

住民の男性B:

いろんなところに抜けていけるようになっていたので、僕らとしては便利だったんですけど

住民の男性C:

ずっと行って遠回りやね、そこに橋があればすぐに行けるのに。みんな不便やって言われるよ

橋の東側に学校や商業施設などが集まるこのエリア。市内を走るコミュニティバスも、一部のバス停を休止や移設するなどし、迂回ルートがとられている。

地区の自治会長:

困ってるね。修繕してほしいという嘆願はずっとしているんだけど、ずっと。市の管轄だもんでね。だけど、市の方がなかなか…。調査はするという返事はあるんですけど、ずっとそのままで

Q.市の方針は?

地区の自治会長:

いや~、ほかってある(放置してある)もんね、ずっと。僕らとしては、多分そっち(修繕)でいくんじゃないかと思って、一応言っているんだけど、なかなかね。我々としては早く直してほしいんだけど、どうなんだろう

住民は橋の修繕を願っているが、市は補修するかどうか方針を決めていない。

関市役所基盤整備部の担当者:

有識者の方の意見では、ここで補修を行っても今後10年使えるかどうか、通行ができるかどうか保証がないという意見をいただいていますので、費用対効果を考えるとお金をかける必要があるのかどうか

修繕にかかる費用は少なくとも1億円(※点検当時の計算)。建設から80年近くがたつ“寿命” を迎えた橋だ。

北へ400メートルのところに迂回できる橋があることなどから、保戸島橋を復旧させるかどうか決められないままとなっている。

関市役所基盤整備部の担当者:

費用的なものとか、総合的に検討して、最終的にどうするかを決めたいと思っております。橋の利用度・重要度、そういったところを加味して総合的に考える必要がある

関市は、2023年度中に市内すべての橋の定期点検を終え、保戸島橋についても2024年度中には結論を出したいとしている。

“寿命50年”を超える橋 2040年には…

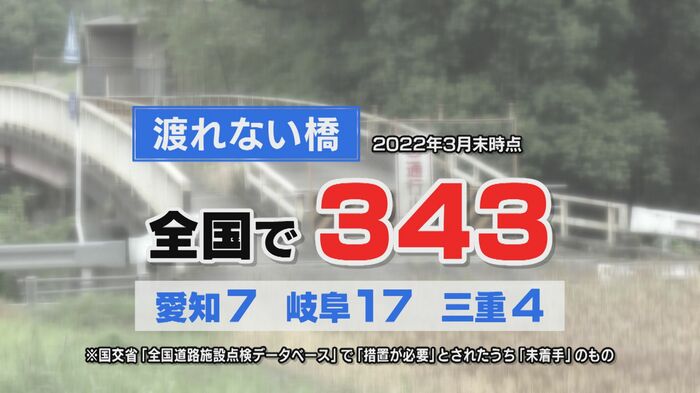

国土交通省によると、老朽化などで渡れない橋は2022年3月末時点で、少なくとも全国で343あるとみられている。

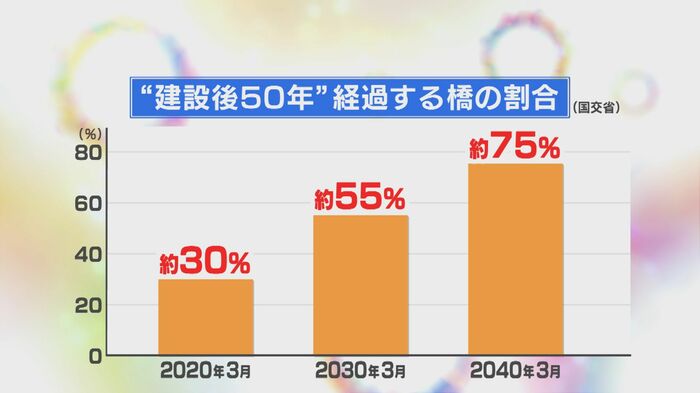

橋梁工学が専門の、近畿大学の米田昌弘(よねだ・まさひろ)名誉教授によると、橋の寿命は約50年で、一番多く造られたのは1964年の東京オリンピックの時と1970年の大阪万博の時だという。

1960年代の高度経済成長のころ、全国で道路や橋の整備が急ピッチで進んだ。

それから60年あまり。老朽化し“寿命を迎えた”橋の割合は今後20年でさらに、加速度的に増えることが予想されている。

米田昌弘名誉教授:

大きな社会問題、少子高齢化に関係した重大な問題です。25年後には日本の人口は1億人に減る。となってくると、できるだけ安いお金で橋を管理する、橋を減らしていかざるを得ない

約1万ある“勝手橋”…迫られる取捨選択

愛知県では、新たな問題が起きている。大府市と刈谷市の間にかかる、「清水橋(しみずばし)」は、田んぼが広がる地域と住宅街をつなぐ橋だ。

しかしよく見てみると、一部でコンクリートが崩れ金属の骨組みがむき出しとなっている。

5年近く渡ることができていないが、修繕の検討さえできない事情があった。

知立建設事務所の担当者:

設置の経緯に関する確認ができておりませんので、管理者が不明という状況になっています

いつ、誰が造ったのか、そして誰が管理しているのかわからない橋は、通称“勝手橋”と呼ばれている。

住民の男性D:

戦争前だもんな…。生まれたころにはあった

住民の女性B:

新幹線通ったときに、昭和39年(1964年)にお嫁に来たからね。その10月には新幹線が通ったもんね。その前から橋はありますもんで

清水橋は、昭和10年(1935年)に当時の大府町長らが県に掛け合い、造られたという。今の所有者は誰なのか。

住民の男性D:

そりゃ市でしょ…いや、そうか…県だね、県が出向して造っている

しかし、県も大府市と刈谷市も、自らが管理者であることを否定している。6月末には結論を出したいとしていたが、決着はしていない(7月7日時点)。管理者がわからなければ、橋を修繕するのか、撤去するのかを決めることは難しいという。

知立建設事務所の担当者:

管理上、どこかが管轄をしないと安全とかの面で保てないというのがあると思いますので、責任の所在とかがはっきりしないので、そういうところは難しいのかなと

強度も責任もわからないままの“勝手橋”は、全国で1万ほどあると言われている。静岡・松崎町(まつざきちょう)では、2022年8月の台風8号による豪雨の際、勝手橋に流木などが引っかかり、住宅などの浸水被害の一因となった。

様々な要因が複雑に絡み合う“勝手橋”。限られた財源の中で、どの橋を残し、あるいは撤去するのか。取捨選択が迫られている。

米田昌弘名誉教授:

橋を減らすといっても簡単に減らせるものでもないし、住民の方に現状をしっかりと自治体と国が説明する、住民もただ残してほしいというのではなく、現実にはお金がかかるんだということを知る。相互理解は必要だということだと思います

2023年5月30日放送

(東海テレビ)