旅行や出張で訪れた町を、その場で応援できる「旅先納税」が地域活性化に繋がっている。

エメラルドグリーンの海に白い砂浜が広がるのは、関西屈指のリゾート地・和歌山県白浜町だ。

その玄関口となる南紀白浜空港で、パンダの被り物を身につけた町の職員が、観光客などにチラシを配っていた。

配られていたのは「旅先納税」のチラシだ。

返礼品は現地で使える電子商品券

白浜町で、2022年11月から導入されている「旅先納税」は、ちょっとお得な旅行を提供するサービスだ。

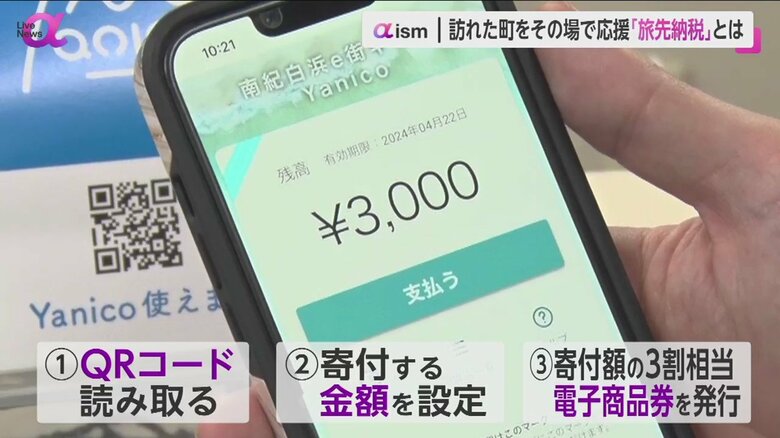

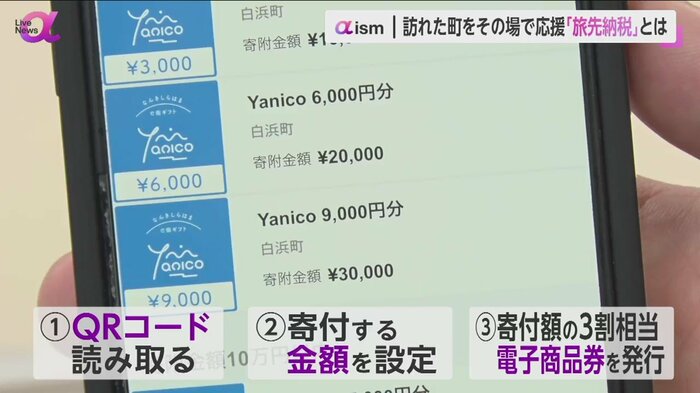

QRコードを読み込み、自治体に寄付する金額を設定すると、返礼品として寄付額の3割相当の電子商品券がその場で発行される仕組み。

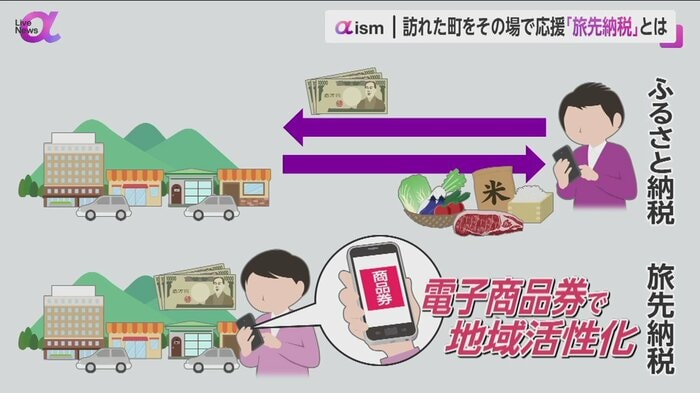

従来の「ふるさと納税」は現地を訪れることなく自治体の返礼品を受け取れるが、この「旅先納税」は、現地で使用する電子商品券が返礼品となるため、観光客の周遊を促し、地域活性化に繋がる。

白浜観光の定番・アドベンチャーワールドでも、この電子商品券をグッズショップやレストランなどで使用できる。

アワーズ統轄部総務課・長井勝義さん:

対面で(寄付した人と)会えることによって、地域のために使ってもらってありがとうと“感謝”が生まれる。

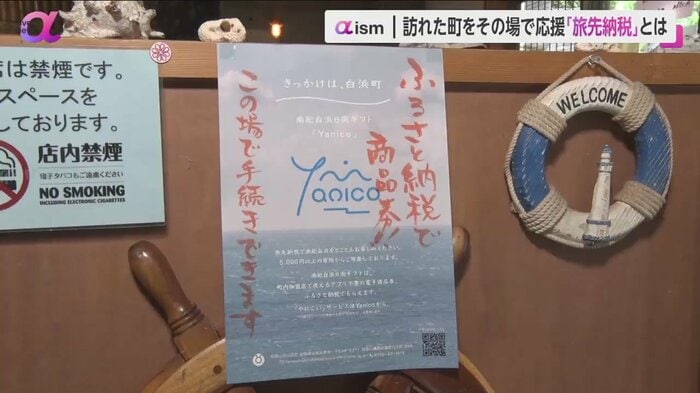

一方、クエ料理が人気の町の飲食店にも、店内のいたる所に、「旅先納税」のポスターがあった。

その場ですぐ使用できることを手書きで記載し「旅先納税」に力を入れる理由は、来店客の“ついで買い”だ。

海ごはん山ごはん マルキヨ・山内啓史 店長:

チラシを見て、「これ何かな」としている方に説明すると、「じゃあ登録します」となる。

「今使えるならもう一品頼むか」と口にした方もいる。駅や空港で知って、その場で納税して、「これを使えるお店探そう」というのが広がると、町全体が活気づくと思う。

白浜町の82施設で使用できる電子商品券には、地域経済の起爆剤として町も期待を寄せている。

白浜町 総務課企画政策係・鳴尾豪 主任:

現地のサービスを提供している事業者にも、恩恵を感じてほしいということで導入した。さまざまな町の取り組みであったりとか、地域振興のデジタル化のプラットフォームになり得るので、非常に期待している。

旅先や出張先で出合った町を、その場で応援。

「旅先納税」が描く、新たな地方創生のかたちについて運営する企業はーー。

「旅先納税」運営ギフティ・森悟朗常務執行役員:

現在27自治体、北は北海道から、南は沖縄まで採用してもらっていて、今年中に約60自治体まで、展開は、すでに見通せている。みんなが旅先を選ぶとき、“旅先納税ができる場所”に行こうと、そこで地域に寄付をして、貢献をして、体感して帰ってこようと、そんな文化を創れるのがゴール。

消費者が企業と「価値共創」を担う

「Live News α」では、一橋ビジネススクール准教授の鈴木智子さんに話を聞いた。

堤 礼実 キャスター:

旅先納税、どうご覧になりますか。

一橋ビジネススクール准教授・鈴木智子さん:

ふるさと納税では、納税する自治体を自分で選べますが、納税したお金が実際どのように使われているのかを知ることには難しさがあります。

今回の取り組みでは、応援したいお店や施設を自分で選ぶことができ、そこで働く人々との交流もできます。

何より、自分の応援がどのように活かされるのか、具体的にイメージできるのは大きいですよね。

これも「応援消費」の一つと言えます。コロナ禍で困っていた店舗を利用したり、観光地に赴いたり、クラウドファンディングも「応援消費」と呼ばれています。

今、消費者は「自分の消費は何なのか」を考えるようになりました。

消費者は、もう消費するだけの存在ではなく、買い物を通して、企業と一緒になって、共に価値を創る「価値共創」の担い手になったことを示しています。

応援消費のリスクは“対価を求める”こと

堤 礼実 キャスター:

確かに、「欲しいから買う」だけではなく、その買い物が「何かや、誰かの役に立つ」と、嬉しくなりますよね。

一橋ビジネススクール准教授・鈴木智子さん:

その嬉しいという思いが、顧客の満足や商品、サービスの「ファンづくり」につながります。

例えば、「応援消費」の例として挙げられるものの一つに「推し」があります。

まだブレイク前のアイドルや、アーティストなどのコンサートに出かけたり、CDや関連のグッズを買うのは「好きだから」、「そうしたいから」という気持ちから来る行動です。

その応援の輪が広がれば、「推し」がブレイクする訳です。すると、自分がスターに押し上げたという、より強い満足感を得られます。

堤 礼実 キャスター:

「応援消費」が広がる一方、そこに潜む課題となる部分はあるのでしょうか。

一橋ビジネススクール准教授・鈴木智子さん:

「応援消費」は、寄付やボランティアにも対価があるという考えを当たり前にしてしまうリスクをはらんでいることは否めません。

しかし、消費を通して何かに貢献できるのであれば、社会を動かす大きな力になってくれるのかもしれません。

堤 礼実 キャスター:

お話にもありましたが、“推し活”においても、自分が応援している人からレスポンスがあったら嬉しいですよね。

商品やサービスの「応援消費」も、実際に地域の人とも触れ合うことができるわけです。

互いが支え合うようにして一緒に、いい方向に向かうことができるのは、とても素敵なことですよね。

(「Live News α」5月2日放送分より)