台湾有事に発展するトリガーとは何か

台湾情勢を巡っては、依然として緊張が続いている。

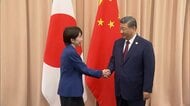

最近開催された全人代でも、習国家主席は台湾統一について外国勢力の干渉と台湾独立の分裂活動に断固として反対し、祖国統一のプロセスを揺るぎなく推進しなければならないと主張した。

一方、1月に就任したマッカーシー米下院議長も訪台する意欲を示し、4月にはカリフォルニアで台湾の蔡英文総統と会談する計画もメディアで報じられ、中国は強く反発している。

2022年8月はじめに当時のペロシ米下院議長が台湾を訪問した際、中国軍は台湾周辺の6つの海域で実弾射撃を含む前例のない規模の軍事演習を行い、緊張が一気に高まった。

こういった情勢の変化もあり、台湾と経済的繋がりを持つ日本企業の間では、駐在員の安全や退避、サプライチェーンの安定など心配の声が広がっている。特に、どのような事態によって有事に発展するかというトリガーの観点に多くの企業が懸念を強めているように思われる。

何がきっかけでという部分では、政府機関やインフラ施設への大規模なサイバー攻撃、偽情報の流布、台湾離島の奪取、台湾海峡付近における中国軍の過剰な集中配置など多くのことが既に指摘されており、台湾に進出する日本企業の間でもそういった事態を想定し、社員の退避やサプライチェーンの見直しなどを検討する動きも見られる。

注視すべきは中国のレピュテーション外交

しかし、最近の国際情勢を鑑みると、台湾と繋がりがある日本企業はもう1つ重要な中国の動きを注視していくべきだろう。

それは、中国によるレピュテーション外交である。これは簡単に説明すると、政治的には中国が和平や仲裁で主導的役割を果たし、経済的には一帯一路によって諸外国と緊密な関係を構築することで、“良い中国”のイメージを普及させることを意味する。

特に、最近は政治的側面でレピュテーション外交を活発化させているように映る。様々な物議も醸し出したが、中国は2月にウクライナ情勢において12項目からなる和平案を発表した。

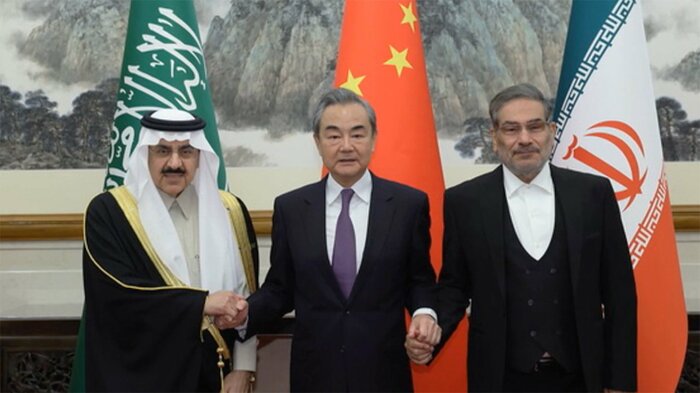

そして、3月に入って、イランとサウジアラビアが国交を回復させることが発表され、中国はそこで主導的な仲裁役を務めた。両国は2016年、サウジアラビアによるシーア派聖職者の処刑を巡り緊張が高まり、テヘランにあるサウジ大使館が襲撃されたことを受けサウジがイランと断交した。

イスラム教スンニ派の盟主であるサウジアラビアは長年、アラビア半島で影響力を拡大しようとするシーア派の盟主イランの動きを強く懸念し、2つの地域大国は中東の覇権を巡って争ってきた。今後はこれによってイスラエルがどう動くかが1つのポイントになりそうだ。

レピュテーション外交と台湾有事の関係

しかし、台湾と繋がりがある企業にとってここで重要なのは、地域大国同士を和解へと導いた中国の狙いである。今回、両国が国交を回復させた背景に中国の影響力があったのは間違いないが、中国とイランは良好な関係を維持してきた一方、サウジアラビアはバイデン政権になって米国との関係が冷え込み、経済の多様化・多角化を重視するサウジアラビアは中国へ接近を図るようになった。

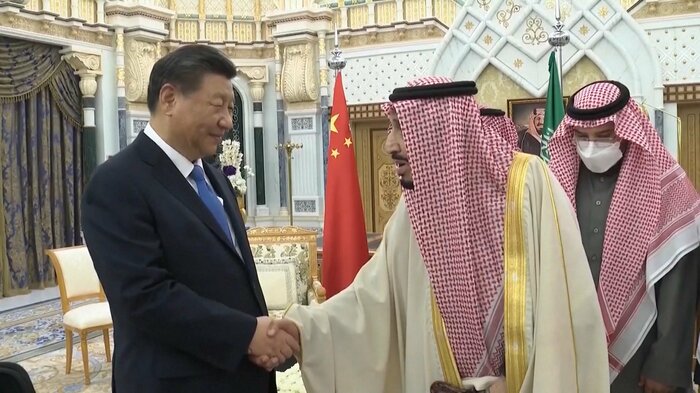

2022年12月には、習国家主席がサウジアラビアを訪問し、投資拡大やエネルギー協力など経済分野で関係を強化していくことで一致した。正に、中国は中東において大きな存在感を示し、レピュテーション外交で大きな成果を収めたと言える。

しかし、ここで重要なのは、レピュテーション外交と台湾情勢の関係性である。ロシアがウクライナに侵攻して1年が経過したが、欧米主導の対露制裁の有効性ははっきりせず、その制裁に参加している国は欧米を中心に世界で40カ国ほどしかない。そして、台湾統一を掲げる習政権が注視するのもこの箇所で、要は、台湾有事になっても世界からの非難や制裁によるダメージを最小化するため、今のうちから“良い中国”のイメージ作りを強化していることが考えられる。

台湾有事となれば、中国も欧米から非難の声が上がり、対中制裁が強化されることは既に織り込み済みだろう。よって、習政権にとって重要となるのはインドやロシア、イランなど非欧米の地域大国、そしてグローバルサウスとの良好な関係となる。

そして、今後レピュテーション外交の積み重ねにより、中国がさらに地域大国やグローバルサウスとの関係強化に成功すれば、有事の際、中国は非難や制裁など被るダメージをより小さくできる可能性がある。

一見すると、台湾有事と中国の中東やアフリカ諸国との関係強化は別問題のように映る。

しかし、大国化する中国によって国際的評判は極めて重要なものになっており、中国もグローバルサウスが欧米と関係を強化することを懸念している。有事を決断する際、こういった国際評判が1つのカギになる可能性もある。台湾と繋がりがある企業としては、今後の中国によるレピュテーション外交の動向を注視する必要があろう。

【執筆:和田大樹】