「医療的ケア児」という言葉をご存じだろうか。呼吸や栄養摂取、排せつなどで日常的に医療機器やケアを必要とする児童のことで、全国に2万人以上もいるという。医療的ケア児の息子を持つ女性が、実態を知ってほしいと写真展を開いた。

「ありがとうございます」に違和感

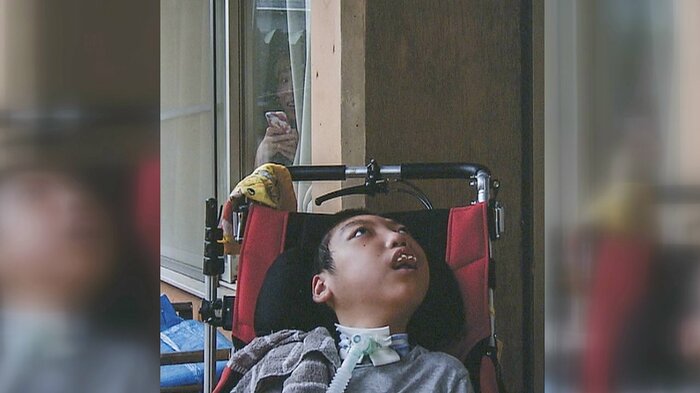

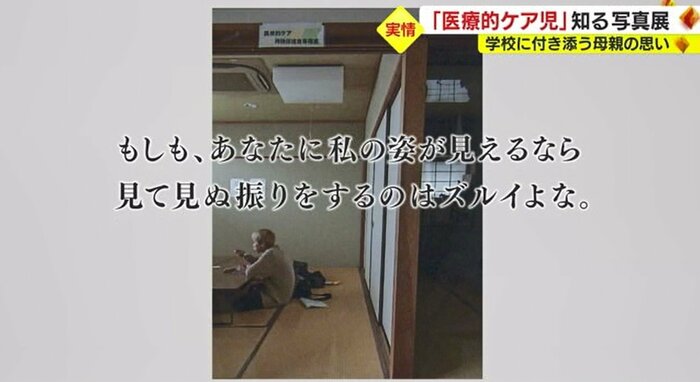

和室から窓の外を眺める女性。どういう思いで外を眺めているのだろうか。

これは2022年12月に、静岡市葵区で開かれた写真展「透明人間」の作品の1つだ。

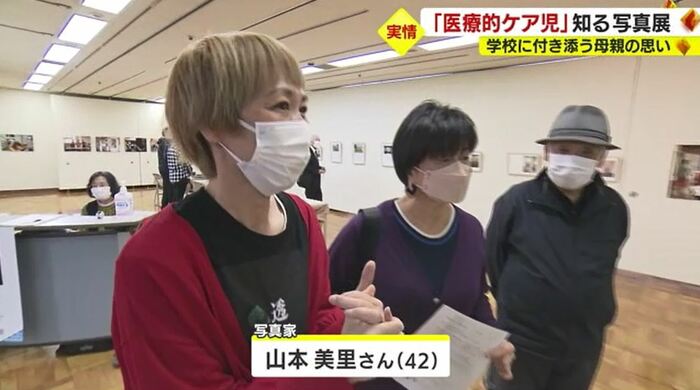

撮影したのは写真家の山本美里さんだ。

山本さんの中学生の息子・瑞樹さんは、呼吸や栄養摂取、排せつなどで日常的に医療機器やケアを必要とする「医療的ケア児」だ。

作品のほとんどは、瑞樹さんが通う特別支援学校で撮影された。山本さんは学校の職員ができない医療行為を行うため、一日中 付き添わなければならない。付き添いの時間を使って、通信制の大学の写真コースで写真を学んだ。

医療的ケア児の母 写真家・山本美里さん:

私が朝 学校に子供を連れていくと「お母さんがきょうも連れて来てくださって、ありがとうございます」と言われるんですけど、すごい違和感というか…。「ありがとうございます」というか、連れてこないといけない制度だし

写真展のタイトル「透明人間」のワケ

一日中 学校で待機をしていて、何かあればすぐ対処しなければならず、昼食を買いに出ることもできない。

給食は山本さんの分は用意されていない。

山本美里さん:

先生たちが子供に給食を配膳するんですよね。当たり前だけど先生のところには運ばれてきて、私のところにはだれも運んで来ない。もともと対象じゃないというのもあるんですけど、なくて当然みたいな。そういう時に、「見えてる? 私のこと」というのをすごく感じて

そこにずっといるのに、いないものとして扱われる現実。山本さんは自分が「透明人間」だと感じるようになったという。

全国に2万人以上で増加傾向

静岡市葵区の「ハピネス城北」。重い障がいを持った人を支援する施設で、大勢の医療的ケア児を受け入れている。医療的ケア児は、全国に2万人以上いるとされている。

ハピネス城北・影山 陽 代表:

全国的にも医療的ケア児の出生率が年々増えていると、増加傾向だと、厚生労働省が正式に発表しております

しかし、行政などの支援は十分ではないとされ、家族に大きな負担がかかっている。

ハピネス城北・影山 陽 代表:

1人で悩んでいるお母さん、家で寝たきりの生活を送っていて外に社会に出られていない子供たちが多数いることも事実です

来場者「両親は苦労しているんだな」

医療的ケア児の息子をもつ山本さん。

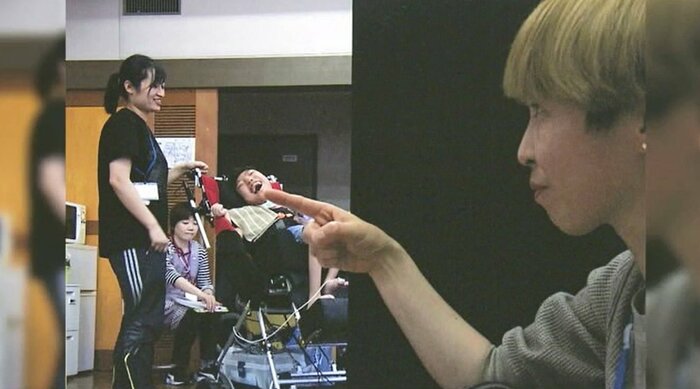

山本さんの写真展の会場には、計30点ほどの作品が展示されていた。

「もしも あなたに私の姿が見えるなら、見て見ぬ振りをするのはズルいよな。」

「私はここにいるよ」

来場者:

そういった子供たちがいるということは知っていましたけど、お父さん お母さんがそれに対して非常に苦労しているんだなという現実を、写真展を見てつくづく思い知らされました

医療的ケア児を持つ親も共感

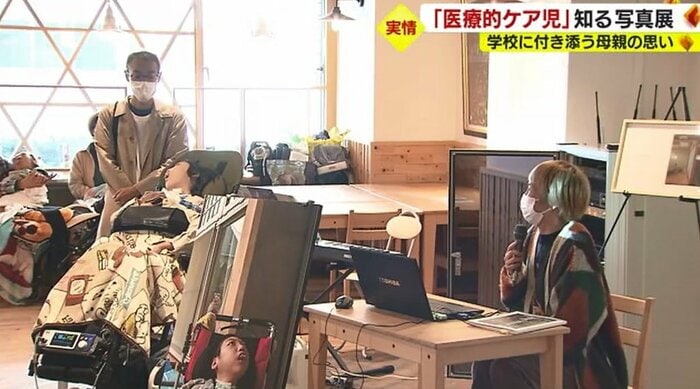

この日は静岡市で山本さんのトークイベントが開かれた。

瑞樹さんが学校に通い始めた頃、先輩の母親から受けたアドバイスは「黒子に徹する」ことだった。

山本美里さん:

「黒子」ってステージで、ものすごい活躍するんですよ、見えないですけど。でも私は必要な時以外は教室で座っているだけなので、活躍はしていないから、自分のことを「黒子」と言うのは黒子に失礼だなと思って

同じように医療的ケア児を持つ親たちからは、共感する声が聞かれた。

医療的ケア児の母:

きょうの写真からすごく響くもの、見える景色が「同じだな」というところが共感できて。(医療的ケア児が)もっと認知されて、本当に後悔しないで、「こういう子を育てているから」と後悔しないような生き方ができるような社会になればいいなと思います

「写真展が知るきっかけになったら」

山本さんは、現状を知ってもらうが大切だと話す。

医療的ケア児の母 写真家・山本美里さん:

当事者ではない人たちに「すべてを理解してください」というのは、難しいことだと思うんですよね。(医療的ケア児のことを)知ってもらわないと、見てくれた人自身に、何の感情も湧かないわけじゃないですか。だから、それを知るきっかけになったらいいなと思っています

医療的ケア児や家族の負担を軽減し、社会で支えていくために。

山本さんの作品が関心を高める大きなきっかけを与えてくれそうだ。

(テレビ静岡)